変化の激しい時代に、自分のキャリアをどう描けばいいのか?

先行きが分からないと、どうしても不安になるという人も多いものです。

不確実な時代には、それに合わせたキャリアプランの立て方があります。

1.今やキャリア教育が当たり前の時代

子どもを持つ親であれば、子どもに「将来何になりたいの?」と聞くことがあるかも知れません。

小学生というと、社会に出て働くのは、まだまだ先のことです。

働くということがどういうことなのかや、自分は何に向いているのかがよく分からないと、自分のキャリアについて考えることができないというのは、大人も同じです。

最近では、小学校の段階からキャリア教育が行われるようになってきています。

文部科学省の「小学校キャリア教育の手引き(改訂版)」によると、

「子どもたちは、自分の将来を考えるのに役立つ理想とする大人のモデルが見付けにくく、自らの将来に向けて希望あふれる夢を描くことも容易ではなくなっている。」

とされています。*1

理想とするモデルが見付けにくいというのは、大人にも言えるのではないでしょうか。

先輩や上司の働き方を参考にしようとしても、時代や価値観の変化が激しいと、参考にする方が難しいでしょう。

さらに知識の習得に関しても、「リカレント教育」と呼ばれる社会人の学び直しの必要性も認識されるようになってきました。*2

何をどう学ぶのかについても、自らが主体的に決めていく必要があります。

キャリア教育の重要性が叫ばれるようになった背景には、20世紀後半におきた地球規模の情報技術革新に起因する社会経済・産業的環境の国際化、グローバリゼーションがあるとされています。*1

また最近では、人工知能の登場やコロナ禍など、急激な環境の変化によって雇用がゆらいでしまうということも起こっています。

そのような時代背景もあるので、今や学校でキャリア教育を行うというのは当たり前になっているのです。

つまり、私たちは「不確実な時代」に対応するためのキャリアを考える必要があるのです。

2.予期せぬ偶然がキャリアに大きな影響を与える

そんな不確実な時代のキャリアに答えてくれるのが、クルンボルツによって提唱されたプランド・ハップンスタンス(計画された偶然性)理論です。

この理論では、個人のキャリアは想像以上に偶然の出来事によって左右され、そしてより望ましい方向へと影響を及ぼすことが多いと考えられています。*3

特に、人との偶然の出会いは影響力が強いとされています。

クルンボルツ自身も、自分のテニスのコーチがたまたま心理学の教授で、心理学を学ぶことを勧められたのがきっかけで自分も心理学の教授になりました。

ただ、偶然など当てにならないのではないかと感じる方も多いでしょう。

しかし、クルンボルツは、研究を重ねる中で、偶然がキャリアにいい影響を及ぼす事例が多数あることを発見しました。

しかも、その偶然の裏には、予期せぬ出来事をキャリアのチャンスにつなげる行動がなされていたことも突き止めました。

では具体的に、チャンスをつかみとるのに必要なものとは何でしょうか?

クルンボルツは、以下の5つのスキルを挙げています。

|

好奇心 |

新しい学びの機会を探索する |

|

持続性 |

たとえ失敗しても努力し続ける |

|

柔軟性 |

姿勢や状況を変えることを進んで取り入れる |

|

楽観性 |

新しい機会は実行でき達成できるものと考える |

|

冒険心 |

結果がどうなるか分からない場合でも行動することを恐れない |

※「新時代のキャリアコンサルティング」労働政策研究・研修機構編 P59の内容をもとに筆者が作表

これを見ると、ポジティブに努力し続けていく姿勢が大事だということが読み取れるのではないでしょうか。

そうはいっても、なかなか行動に移れないという人も多いものです。

そんな時には、具体的に何がブレーキになってしまっているのか、失敗したときに考えられる最悪の結果とはどのようなものなのかをイメージしてみるといいかもしれません。

具体化すれば対応策も思い浮かびやすくなり、行動しやすくなります。

不確実な時代には、何もしないことよりも、行動を起こすことが大事になってきます。

3.バラバラな経験からストーリーを作り出す

いろいろなことにチャレンジするにしても、何も考えずにやみくもに取り組めばいいというものでもありません。

やっていることがあまりにもバラバラだと、自分は何をしたいのかよく分からないという状態に陥ってしまいます。

そこで、キャリアに方向性を持たせるためにも大事になってくるのが、「ライフテーマ」をはっきりさせるということです。

ライフテーマとは、

「職業生活のもっとも主観的な部分に関わるものであり人々の職業行動に意味を与え、なぜその仕事で働くのかを明確にする価値をあらわす」

ものです。*3

ライフテーマを探るうえでヒントになるのが、どんな人を尊敬しているのか、どんな本や雑誌を読んでいるのか、好きな言葉は何か、といった考え方です。

どんな人を尊敬しているのかによって、自分が理想とする人生がどのようなものなのかが浮かび上がってきます。

また、よく読む本や雑誌は、どんなことに興味があるのかを知る手掛かりになり、好きな言葉は、自分がどんな信念を持っているのかを表しています。

こうして自分のライフテーマが分かれば、なぜその仕事を選んだのかというキャリアの意味づけがやりやすくなります。

ただ、ライフテーマが分かったとしても、不確実な時代には、あらかじめ計画された通りのキャリアを歩める保証はありません。

そのような状況の中で、自分らしさを見失わずに働いていくために重要になってくるのが、キャリア心理学者のサビカスによって提唱されたキャリア構築理論です。

キャリア構築理論では、

「人は職業行動と職業経験に意味を付与することにより、自らのキャリアを構成する」

と考えます。*4

いつ、どのような仕事をしていたのかという客観的な評価よりも、その仕事にはどのような意味があるのかという主観的評価を重視し、キャリアを意味あるストーリーとしてとらえます。

転職の回数が多くなってくると、そのキャリアを客観的にどう評価すればいいのかというのが難しくなってきます。

労働環境が流動的になるに従い、キャリアの主体は組織から個人へ移動すると言われています。*4

他者の評価を気にするのではなく、いかにしてキャリアを自分の中で一つの意味ある物語として完成させるのかということを説くのが、サビカスのキャリア理論です。

4.不確実さを前提にしたキャリアプランニング

技術の進歩は非常に速く、急激な技術革新によって社会の仕組みが大きく変わっていけば、仕事を失う人も出てきます。

今やっている仕事が、これから先もずっと続けられる保証はないわけですから、普段からいろいろなことに取り組んで、いざという時のために選択肢を増やしておく必要があるでしょう。

そのためにも、クルンボルツとサビカスの考え方を、ぜひとも活用していきたいものです。

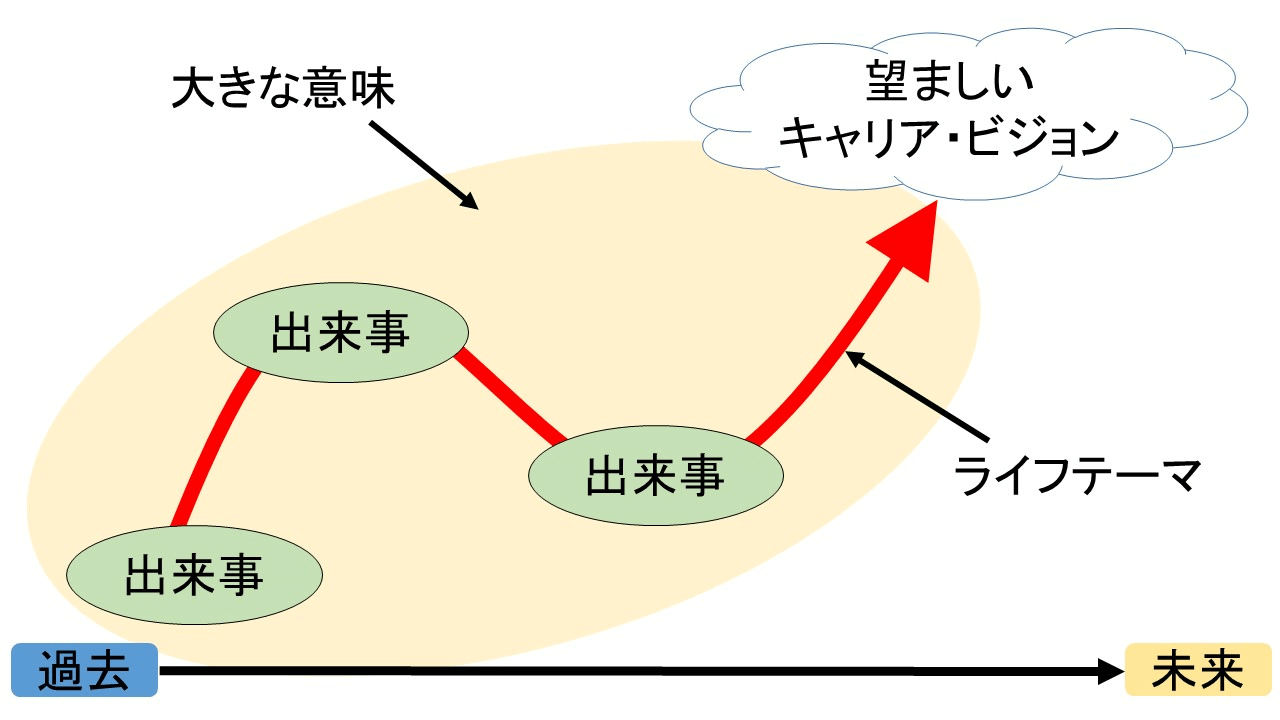

これまでにご紹介したクルンボルツとサビカスの考え方を図でまとめると、以下のようになります。

不確実な時代には、望ましいキャリアに向けて一直線になるということはなく、多くの出来事に左右されながら、前に進んで行くことになるでしょう。

また、体験した出来事がバラバラのものになってしまわないように結びつけるのがライフテーマです。

ライフテーマがあることで、出来事に意味を与えながら、望ましいキャリアへと進んで行けます。

さらに、出来事をまとめていくと、大きな意味が浮かび上がってきます。

例えば、自分の手で何かを作るという体験が多ければ、それらをまとめると「創造」という大きな意味が浮かんできます。

他にも人によって、体験をまとめることで、挑戦、貢献、探求といった意味が浮かんでくるかもしれません。

このように不確実な時代においては、あらかじめ計画されたとおりにキャリアを歩むというものではありません。

スティーブ・ジョブズも、スタンフォード大学で行われた卒業生に向けたスピーチの中で次のように述べています。

「将来を見据えながら点と点を結ぶということなど、皆さんにはできません。できるのは、振り返りながら点と点を結ぶということだけです。ですから、皆さんは、点と点が将来何らかの形でつながると信じるしかないのです。」*5

大事なことは、偶然の出来事をキャリアの好機にできるように行動することです。

そのためには、先ほどもご紹介したクルンボルツの5つのスキルというのが大事になってきます。

大きな変化を乗り越え、自分らしく働くためにも、ぜひとも参考にされてみてはいかがでしょうか。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/11/1320712_03.pdf

*2 参考)文部科学省「平成7年度我が国の文教施策」https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad199501/hpad199501_2_093.html

*3 参考)「新時代のキャリアコンサルティング」労働政策研究・研修機構編 P58~61,66~69

*4 参考)「キャリアコンサルタント養成講座 TEXT3 キャリアカウンセリングに関する理論」日本マンパワー P93~95

*5 参考)「スティーブ・ジョブズ 伝説のスピーチ&プレゼン」朝日出版社 P68~69