労働者は、仕事をすることで会社から給与を受け取ります。

これは労働の対価として報酬(賃金)を得ているためで、働いていない部分に対しての報酬は発生しません(ノーワークノーペイの原則)。

その根拠として、労働契約法第6条で、

「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」

と規定されています。

このことから、遅刻早退や欠勤などに対する賃金は発生しません。

さらに、休暇中は労働をしていないため、賃金は発生しないと考えるのが一般的です。

しかし、例外規定として「年次有給休暇制度」があります。

労働者は、入社から6か月が経過すると「年次有給休暇(以下、有給)」を取得する権利が発生します。

今回は、会社を離職する際での相談が多い「有給消化」について解説をしたいと思います。

1.勤労で付与される有給の日数を解説

有給の趣旨は

「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。」

とされています。

労働者にとっては、自らが希望する日に賃金を得ながら休みがとれるため、安心して心身のケアやリフレッシュに充てることができます。また、プライベートの充実から、さらなる仕事へのモチベーションアップも期待されるでしょう。

労働基準法第39条は、

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

と定めています。

つまり、「入社からの6か月間に8割以上出勤する」という要件を満たした場合、労働者には有給を取得する権利が発生します。

会社によっては、入社日から前倒しで有給の権利を与えているところもありますが、原則、入社日から6か月経過後です。

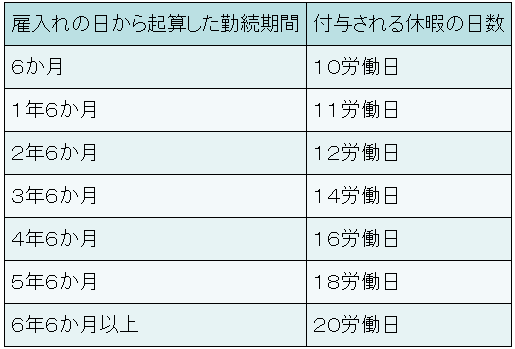

一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)が取得できる有給は、要件を満たすことで、図1に示す日数が付与されます。

図1:厚生労働省/労働基準行政全般に関するQ&A(年次有給休暇とはどのような制度ですか)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html)

そして有給は、正社員だけでなく、勤務日数や労働時間の短いパートタイム労働者やアルバイトにも付与されます。

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者については、図2の日数分の有給が付与されます。

図2:厚生労働省/労働基準行政全般に関するQ&A(年次有給休暇とはどのような制度ですか)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html)

そして2019年4月より、働き方改革の一環で「年5日の有給の確実な取得」が、使用者に対して義務付けられました。

繰り返しになりますが、有給は労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的としており、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています(労働基準法第39条第5項)。

しかし、休暇を取ることに対する同僚への気兼ねや、会社へ有給を請求することへのためらいなどから、有給取得率は長年にわたり低調が続きます。

この状況を改善するために、年10日以上の有給が付与される労働者に対して、毎年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

2.有給は会社に買い取ってもらえる?

労働者にとって嬉しい権利といえる「有給」ですが、いつまでもその権利を行使できるわけではありません。

有給の消滅時効について、労働基準法第115条では、

「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」

と示しています。

つまり、有給は「賃金請求以外の請求権」であるため、発生の日から2年間で時効により消滅します。

この有給を残したまま退職をした場合、後から請求することはできるのでしょうか?

あるいは、有給を会社に買い上げてもらうことはできるのでしょうか?

3.有給買上げの事例紹介

前出の図1を参考に、入社から7年6か月が経過した労働者を例にとってみましょう。

入社から6年6か月で20日の有給が付与されるため、7年6か月が経過するとさらに20日の有給が発生します。つまり、有給を1日も消化しなかった場合、その労働者は40日の有給を保有することになります。

しかし、実際の職場環境において、40日の有給を消化することは容易ではありません。

ましてや退職が決まってからなど、業務の引き継ぎなどで奔走するため、のんびり休みを取っている場合ではないでしょう。

そんなとき、よく耳にするのが「有給の買上げ(買取り)」です。

有給は労働の義務を免除されている日のため、仕事に従事しません。

そのため、有給を取るタイミングがないまま退職日を迎えてしまう場合、

「休暇を取ることはできないが、その分を会社に買い取ってもらう=お金に換える」

という方法をとることがあり、これが「有給の買上げ」に当たります。

一見、合理的なアイデアに思えますが、原則、有給の買上げは認められていません。

行政通達(昭和30年11月30日基収4718号)によると、

「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。」

と示されています。

これは、有給の趣旨が「労働者の心身をリフレッシュさせること」にあるため、休暇の代わりにお金を支給することは、有給という制度の本来の目的に反するからです。

では、十分な有給の権利を行使できず多忙に過ごした退職予定者は、有給を消化できないまま退職するしかないのでしょうか。

一般的には、

・労働基準法に定める日数を上回る日数の有給が付与されており、退職時に有給が未消化の場合

・時効により消滅した有給がある場合

これらの場合、会社が有給を買い取ることに違法性はないとされています。

まず法定を上回る有給について、この部分は会社から労働者へのインセンティブと取れるため、買上げについて法律上の問題はありません。

仮に労働基準法上10日の有給が付与されている労働者に対して、15日の有給を与えていた場合に、法定分(10日)を超える5日分については、会社が合意した場合は買上げが可能です。

そして時効により消滅した有給については、労働者がすでに有給取得ができない状況であることから、買い取ることで有給取得を妨げることにはならないため、違法とはなりません。

ただし、

「ならばお金にしたほうが得だから、有給を使わずに買い取ってもらおう」

と考える労働者もいるでしょう。

先述しましたが、会社には有給を買い取る義務はないので、合意なく、時効消滅した有給分の買上げを請求したとしても、応じてはくれないでしょう。

これに関する判例(大阪地判平14.5.17労判828-14)を紹介します。

「Xは、Yに対し、有給休暇未消化分の買上げを請求するが、使用者には、当然に有給休暇未消化分を買い取る義務はない。そして、Yにおいて、有休休暇未消化分を買い取る旨の規程の存在認められないし、XもYにおいて、有給休暇をお金としてもらっているというというのは知らない旨を供述している(X本人)ように、そのような労使慣行を認めるに足りる証拠はない。この他、XとYが有給休暇未消化買上げ請求を合意していた等の事情も認められない。」

このように、「使用者には当然に有給を買い取る義務はない」と判断されています。

しかし、就業規則等で「有給未消化分を買い取る」旨の規定があったり、有給の買上げが慣行として存在していたり、労使間で有給買上げについての合意があったりした場合は、その後の判断も変わってくるでしょう。

いずれにしても、有給の趣旨は「労働者に休暇を取らせること」であり、「労働者にお金を払うこと」ではありません。

ゆえに、退職予定者は有給の買上げではなく、有給消化を心がけてください。

最後になりますが、退職後に未消化の有給を請求することはできません。

有給は労働者の権利であることから、退職した時点でその権利は消滅します。

転職の目途がついた時点で未消化の有給がある場合は、早めに有給消化の計画を立て、気持ちよく次の会社へ移れるよう調整することをお勧めします。

また、どうしても有給未消化となってしまう場合は、会社と相談し、買上げが可能であれば交渉を進めることが望ましいでしょう。