中高年のビジネスパーソンにとって、深刻な問題となるのが「親の介護」です。

親が高齢になるにつれて、認知症の発症をはじめ、ケガや病気がきっかけとなって要介護状態になる確率は高まってきます。

いざ親の介護が始まると、仕事と介護の両立に限界を感じ、離職や転職を考える人も少なくないでしょう。

ですが、まだ先の人生の長い中高年の方にとって、離職や転職はリスクも大きく、数々のデメリットを考えるとあまり得策とはいえません。

今は介護離職を防ぐための制度や支援が充実しており、家族の介護をしながら仕事を継続する人も増えています。

この記事では、「介護離職・転職を避ける方法」として、介護者をサポートする制度や経済的支援について、わかりやすくご説明します。

1.介護離職の実態

「平成29年就業構造基本調査」によると、仕事をしながら介護をしている人は346万3,000人おり、年齢でいうと55~59歳の人がもっとも多く、次いで40~49歳、50~54歳と中高年世代がメインとなっています。*1

では、介護のために離職をする人は一体どのくらいいるのでしょうか。

①介護離職をする人は年間10万人

「介護・看護により離職した人数」は年間約10万人で、そのうちの7割以上を女性が占めています。

ここ10年間の推移を見ても、介護・看護のための離職は毎年8万人~10万人をマークしており、男女の比率にも目立った変化は見られません。

引用)内閣府「令和2年版高齢社会白書(全体版)第2節 高齢期の暮らしの動向-2.

健康と福祉」P35(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2020/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf)

毎年10万人前後の人が介護・看護のために離職している事実に、あらためて驚いた方もいるのではないでしょうか。

とくに中高年のビジネスパーソンにとっては、非常に不安を煽られる数字かと思います。

ほかに選択肢がなく仕事を辞めざるを得ないケースもあるとは思いますが、介護離職にはさまざまな懸念材料もあり、できることなら離職を回避するに越したことはありません。

②介護離職・転職のリスクとは?

介護離職をすると、これまで会社で積み上げてきたキャリアを手放すことになってしまいます。

その後に再就職をしても同じ職種・ポストに就けるとは限らず、昇給や出世のチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

転職をする場合も、前職でのキャリアや収入を継続できない可能性もあり、重要なポストについていた人ほど、そのギャップに不満やストレスを感じてしまうでしょう。

また、介護離職者のその後の再就職状況は、非常に厳しいことを示すデータもあります。

総務省の資料によると、介護離職をした人のうち、仕事の継続を希望した人が再就職できた割合は30.2%にとどまり、仕事に就いていない人は67.9%でした。*2

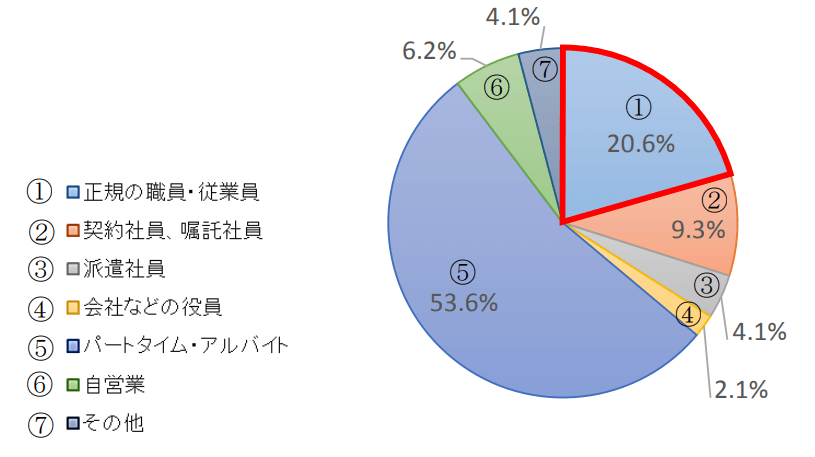

離職後に再就職した人のデータでは、正規の従業員として雇用されたのはそのうちの20.6%、契約社員や嘱託社員が9.3%、半数以上はパートタイム・アルバイトとして雇われている現状があります。

このように、介護離職は「キャリアの継続が難しい」「収入が下がる可能性がある」「再就職が厳しい」といった深刻なリスクをはらんでいます。

2.介護と仕事の両立が難しい…そんなときは?

現在、政府では介護による離職を防ぐために「介護離職ゼロ」の取り組みを推進しています。

ここからは、働きながら家族の介護をしている人が、今すぐ利用できる制度や受けられる支援サービスについて、ご紹介していきます。

①介護休業・介護休暇などの制度を利用する

要介護状態の家族を介護している人のサポートとして、「育児・介護休業法」があります。

この中から、介護のために利用できる制度をみていきましょう。

【介護休業制度】

要介護状態の家族一人につき、通算して93日間の休業が可能です。

日数は分割もでき、最大3回に分けて取得することができます。

【介護休暇制度】

要介護状態の家族一人につき、年間5日間の休暇を取得できます。

1日か半日単位で休暇をとることができるので、通院の付き添いや介護保険の手続きなどに利用する人が多いです。

このほかにも、残業の免除、深夜労働の制限、フレックスタイムや時差出勤が可能になるなど、従業員が介護と仕事を両立させるためのさまざまな制度があります。

対象は要介護2以上の認定を受けている家族になりますが、状況によっては該当しない人でも制度を利用できる可能性があります。

介護保険法では「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」を「要介護状態」と定めているため、要介護認定を受けていなくてもこの条件に該当する方は諦めずに申請してみましょう。*3

②介護休業中に受け取れる給付金について

介護休業制度を利用している間の給料は、原則として無給ですが、雇用保険に加入している方は「介護休業給付」という形で経済的支援が受けられます。

給付額は、これまでの給与の67%となり、算出方法は以下のとおりです。

給与の額ごとに、おおよその給付額をみてみましょう。

| 給与の月額 | 介護休業給付金 |

| 20万円 | 13万4,000円 |

| 30万円 | 20万1,000円 |

| 40万円 | 26万8,000円 |

③もし勤務先に介護休業制度がなかったら?

勤め先に介護休業制度がない場合は、どうしたらいのでしょうか。

実は、介護休業制度は法律で定められている制度のため、基本的には条件さえ満たせば誰でも利用が可能です。

また、従業員から介護休業制度の申し出があったら、雇用主は拒否したり取得を理由に解雇などの不当な扱いをしたりしてはいけないことになっています。

そのため、たとえ会社に制度がなくても諦めず、まずは上司へ相談してみましょう。

3.介護の頼もしい味方!「介護保険サービス」を利用しよう

家族の介護が始まったら、ぜひ利用したいのが「介護保険サービス」です。

受けられるサービスや利用方法について、くわしくお伝えします。

①介護保険サービスでできること

介護保険のサービスには、大きくわけて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。

【居宅サービス】

居宅サービスとは、利用者自身の住まいで受けられるサービスのことです。

入浴介助や排泄介助といった「身体介助」や、調理や掃除などの「生活援助」のほか、デイサービスやショートステイの利用、車いすや介護用ベッド等の福祉用具のレンタル・購入、バリアフリー等の住宅改修サービスなどがあります。

【施設サービス】

施設サービスは、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの公的介護施設に入所している方向けのサービスです。

【地域密着型サービス】

地域密着型サービスは、利用者が住み慣れた土地でこれまで通りの暮らしを続けるためのサービスで、訪問介護、訪問看護をはじめとした多くのサービスがあります。

必要に応じて、身体介護や生活援助の定期巡回サービス、緊急時のための24時間対応サービス、夜間対応型のサービスも利用できます。

仕事を持つ介護者の方にとっては助かる面が多いのではないでしょうか。

地域密着型は市町村が指定した業者によってサービスを受けるため、より地域に根差したきめ細やかな対応が特徴です。

②介護保険サービスを利用するには?

介護保険サービスを受けるには、お住いの地区の市区町村に届出が必要です。

その後、「要介護認定」を受け、どのくらい介護保険サービスを利用できるかを判定してもらいます。

認定区分は、要支援1~2、要介護1~5の7種類で、それぞれ介護サービスの利用範囲が異なります。

認定後は、ケアマネジャーが利用者の状況に応じて作成したケアプランに沿って、サービスが提供されます。

③介護施設への入居も視野に入れましょう

要介護度が上がったり自宅での介護が難しく感じるようになったら、施設入居も視野に入れつつ今後の介護計画を見直しましょう。

長く在宅介護をしてきた方は、施設入居に抵抗を感じるかもしれませんが、施設介護には、専門的なケア、24時間体制の見守りなど、在宅介護にはないメリットもあります。

施設で毎日行き届いたケアをしてもらうことは、本人にとっても決して悪いことではありません。

介護施設にはいくつかの種類があり、それぞれサービス内容や月額利用料などが異なります。

入居先を決める際は必ず見学や体験入居をして、実際の施設をよく観察するようにしましょう。

4.介護離職・転職を考える前に!まずはここに相談しよう

①介護保険サービスのことなら「地域包括支援センター」へ

親の介護で困ったら、介護の総合窓口である「地域包括支援センター」に相談しましょう。

センターには、社会福祉士・保健師・ケアマネジャーといった専門家がいて、介護に関することならどんな内容の相談にも乗ってくれます。

介護保険サービスの内容はもちろん、仕事と介護の両立に向けた具体的な方法についてもくわしくアドバイスしてくれますので、ぜひ一度コンタクトをとってみてください。

②働く介護者を支える制度については「都道府県労働局・均等部(室)」へ

親が要介護になったら、勤め先に家族の介護をしていることを伝え、必要に応じて介護休業制度をはじめとした各種制度を利用しましょう。

もし、利用を断られるなど困った事態に直面したら、地域の都道府県労働局・均等部(室)へ相談しましょう。

こちらには毎年1万件以上の介護の相談があり、令和元年度のデータでは、「介護休業」に関するものが 5,016件、「介護休業以外(介護休暇、所定労働時間の短縮の措置等など)」に関するものが4,904件、「介護休業等に関するハラスメントの防止措置」に関するものが832件と、合計11,289件の相談が寄せられています。*4

違反が確認された事業所に対しては、是正指導や紛争解決の援助をしてくれますので、介護離職・転職に踏み切る前にぜひ相談を検討してみてください。

③介護休業中の経済的支援については「ハローワーク」へ

前述のとおり、雇用保険に加入している方であれば、介護休業中に「介護休業給付金」を受け取ることができます。

ただし、給付にはいくつか条件があるので、該当するかどうかくわしく知りたい方は最寄りのハローワークへ問い合わせましょう。

5.まとめ

日々、介護と仕事に追われていると、目の前のことで心身ともに憔悴し、離職や転職が頭をよぎることがあるかもしれません。

ですが、そんな時こそ冷静になり、将来にわたって離職・転職のダメージを背負うことにならないよう、くれぐれも慎重な行動を心がけることが大切です。

まずは介護休業制度や介護保険サービスなどさまざまな手段を駆使して、今の仕事とキャリアを継続する方法を探っていきましょう。

http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/roudou/h30/pdf/12giji2_3007.pdf

*2参考)総務省「仕事と介護の両立に関する家族介護者等の認識」P56

http://www.soumu.go.jp/main_content/000557683.pdf

*3参考)厚生労働省「よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html

*4参考)厚生労働省「令和元年度 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での

法施行状況 」P9

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000645828.pdf

プロフィール:マネー・介護・福祉が専門のフリーライター。

独身時代は、都市銀行にて支店勤務ののち秘書室で役員秘書として従事。結婚退職後、介護福祉士の資格を取得し、福祉施設や訪問介護での勤務を経て、2016年よりライター活動を始める。Webメディアを中心に読者の方の役に立つ記事を多数執筆中。