医療の進歩により、病気と付き合いながら生活している人が増えています。

以前は入院して治療するのが一般的だったがんも、外来での治療が多くなりました。

病気になると心配なのが、仕事の継続です。

通院で休みがちになったり、以前のように体力が戻らず仕事量を減らしたりする必要がでてきます。

そうなったとき、周囲の目が気になり転職を考える人が多くいます。

この場合の転職は、正しい選択なのでしょうか?

治療をしながら、現在の仕事を継続することはできないのでしょうか?

そこで今回は、治療を理由に転職するメリットとデメリット、治療と仕事を両立させるコツなどを紹介します。

1.治療を理由に退職する人の状況とは

がんや脳血管疾患などの病気になり、仕事との両立に悩む人が少なくありません。

平成30年、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が、治療と仕事の両立についてさまざまなデータを発表しました。

これによると、疾患罹患後に勤め先を退職したかについて、「現在も同じ勤め先で勤務を続けている」が78.3%で最多でした。*1

一方で、

「依願退職した」14.7%

「会社側からの退職勧奨により退職した」3.6%

「解雇された」1.7%

「休職期間満了により退職した」0.7%

「退職・計」が20.7%

*1

となっており、多くの人が仕事を継続していますが、約2割は退職しており、なかでも「依願退職」が最多です。

.png)

参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」を参考に筆者作成(https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 39P)

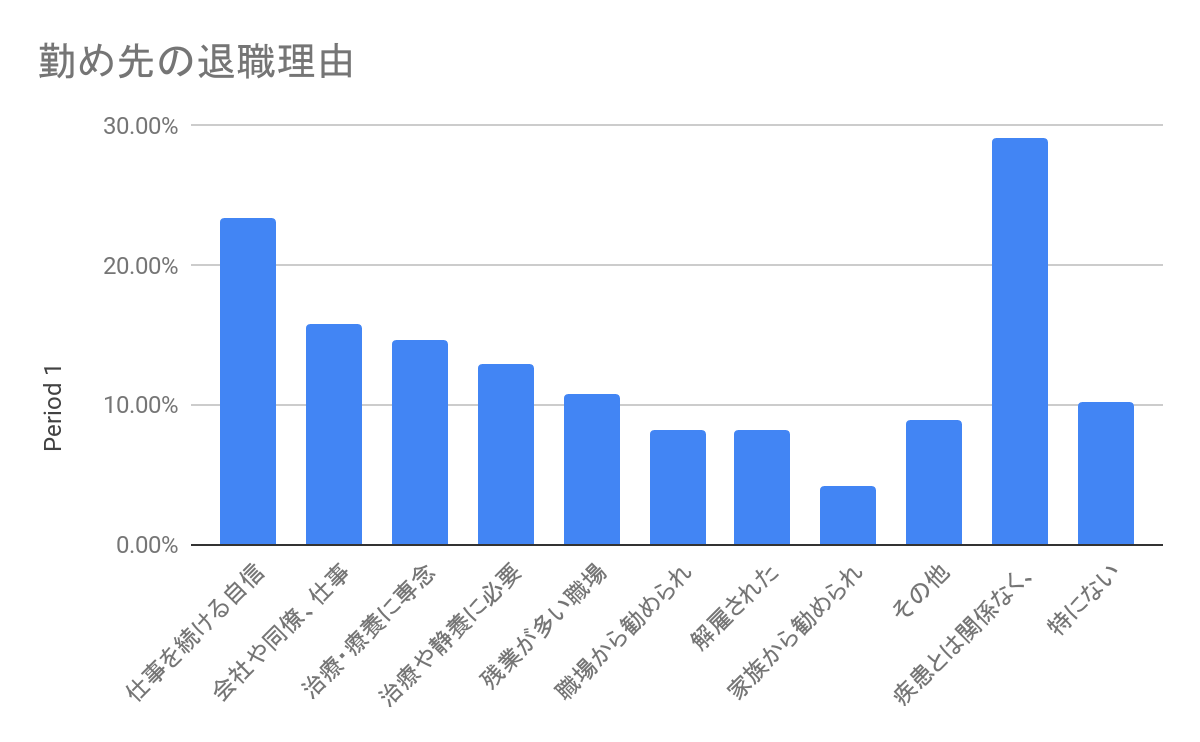

次に、疾患に関連する退職理由(複数回答可)を見てみましょう。

「仕事を続ける自信がなくなった」23.3%

「会社や同僚、仕事関係の人々に迷惑をかけると思った」15.7%

「治療・療養に専念するため」14.6%

「治療や静養に必要な休みをとることが難しかった」12.9%

「残業が多い職場だったから」10.7%

*2

「仕事を続ける自信がなくなった」「迷惑をかけると思った」など、病気そのものよりも精神的な理由や周囲への配慮で退職している人が多いことが分かります。

参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」を参考に筆者作成(https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 44P)

退職した後、多くの人が再就職に向けて求職活動をしています。

疾患罹患時の勤め先を退職した者の求職活動の有無で、「求職活動をしたことがある」は81.0%でした。*3

病状が落ち着いても、定期的に通院すれば治療費がかさみます。

当然、生活費もかかるので、体調が落ち着いた段階で求職活動をする人が多いと予想できます。

求職活動の結果、就職・再就職の有無について、

「就職・再就職できた」79.8%

「就職・再就職できなかった」9.9%

「現在、求職活動中」10.4%

*4

でした。

約8割の人が、就職・再就職できています。

この結果を見て、「意外と仕事は見つかるのだな」と思った人も多いでしょう。

しかし、その内容を見ると安心はできません。

理由は、次の見出しで解説します。

2.治療を理由に転職するメリットとデメリット

治療を理由にした転職には、メリットとデメリットがあります。

それぞれ見ていきましょう。

①メリット

希望する条件で採用されれば、両立の負担を軽くできる

週に1回の通院が必要、体力が戻らないので時短勤務をしたいなど、その人の状態によって働けるペースが異なります。

これを満たす条件で採用されれば、心身の負担が軽減できます。

②デメリット

a.これまでの経験が活かせる職場に転職できるとは限らない

【見出し1】で紹介したデータで、退職した後に「就職・再就職できた」と答えた人は79.8%でしたが、全員が希望通りの職場に就職できたとは限りません。

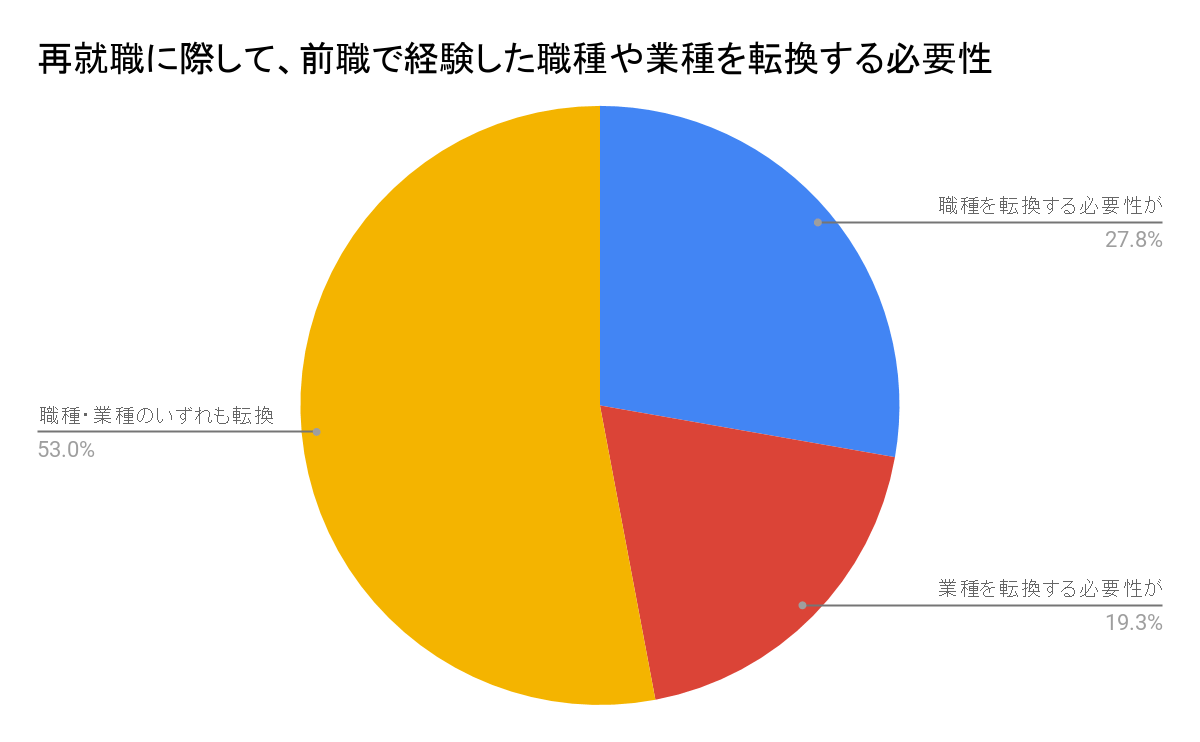

再就職する際、前職で経験した職種や業種を転換する必要性について、

「職種を転換する必要性があった」30.4%

「業種を転換する必要性があった」21.1%

「職種・業種のいずれも転換する必要性がなかった」58.0%

でした。

約半数の人は、職種または業種を変更して転職しています。

治療との両立を目的とした転職では、これまでの経験を活かせない可能性もあることが分かります。

参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」を参考に筆者作成(https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 76P)

b.慣れない環境で働くストレスがある

転職すると、環境が大きく変わります。

前職で経験した職種と同じ職業に転職できても、働く場所が変われば新しく学ぶことが増えます。

また、一から人間関係を築くのもストレスにつながりやすいものです。

治療に加えこれらのストレスが加わることで、精神的負担が増える可能性があります。

c.賃金が下がり、生活が成り立たなくなる可能性がある

転職すると、前職の賃金よりも下がることがあります。

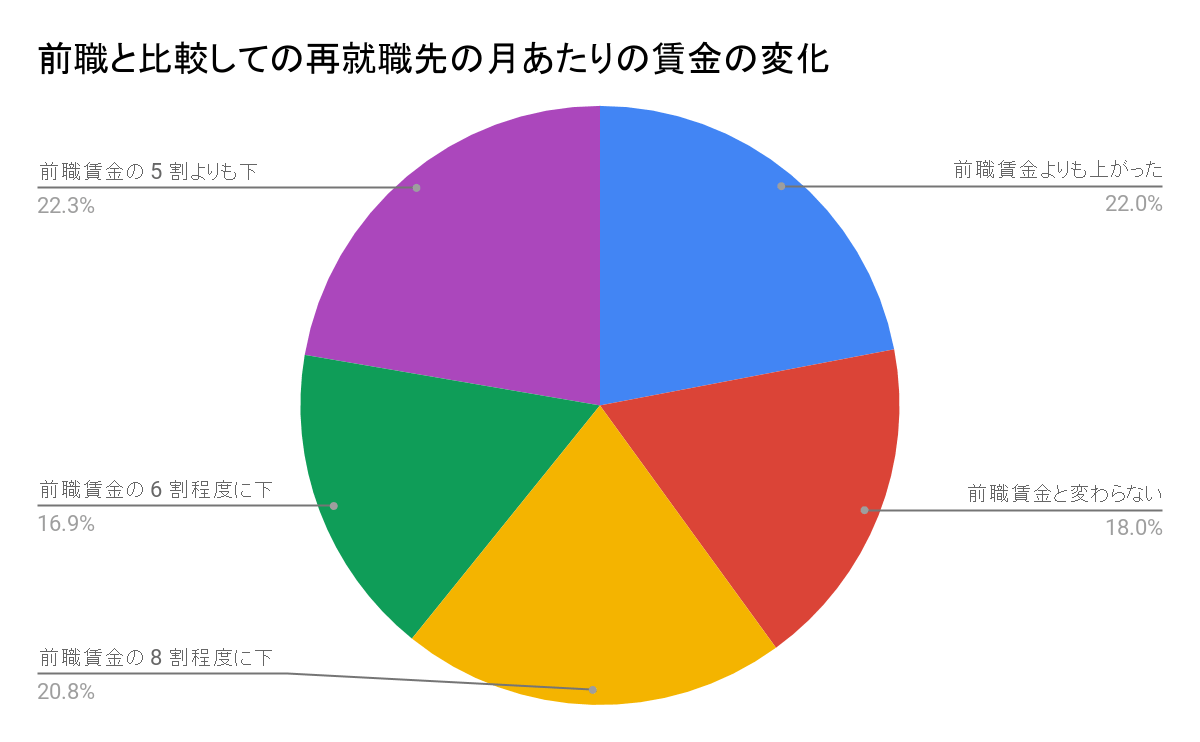

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査によると、前職と比較しての再就職先の月あたりの賃金の変化は、

「前職賃金よりも上がった」22.0%

「前職賃金と変わらない」18.0%

「前職賃金の 8 割程度に下がった」 20.8%

「前職賃金の 6 割程度に下がった」 16.9%

「前職賃金の 5 割よりも下がった」 22.3%

*5

でした。

「前職賃金よりも低下・計」(「前職賃金の 8 割程度に下がった」「前職賃金の 6 割程度に下がった」「前職賃金の 5 割よりも下がった」の合計)は 60.0%になっています。*5

参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」を参考に筆者作成(https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 79P)

賃金が下がると、治療費が払えないだけでなく、生活そのものが成り立たなくなる可能性があります。

治療を理由にした転職は、慎重に考えた方がよさそうです。

3.治療と仕事の両立は、職場にとってもメリットがある

治療と仕事の両立を目指すとき、つい「職場にとって迷惑なのではないか」と考えてしまうかもしれません。

しかし、職場にとってもメリットがあります。

具体的には、以下の3点です。

①労働力の維持・離職率の低下

少子高齢化により、労働人口が減っています。

職場としても、これまで頑張ってくれた職員が退職するのは大きな痛手です。

働く環境を調整して働けるのであれば、大切な人材として職場の役に立てます。

②企業のイメージアップ

治療と仕事の両立ができるということは、個人の事情を考慮した働きやすい環境があるということです。

職員のことを考え柔軟な働き方を実践している企業として、周囲からのイメージアップにつながります。

③企業の業績向上につながる可能性がある

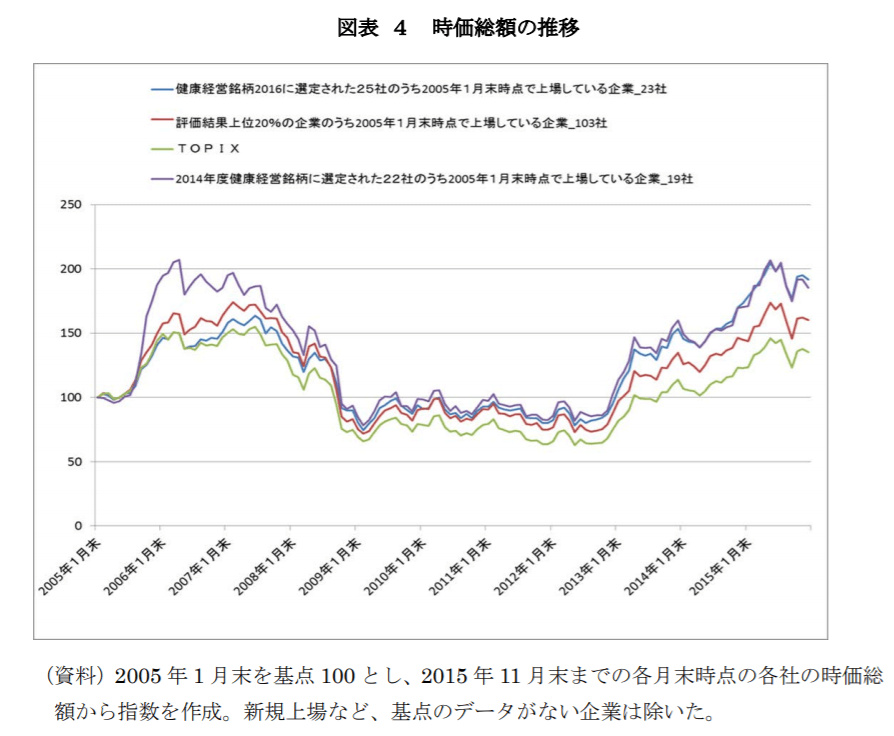

職員が健康で働けるように取り組む企業は、業績が向上するというデータがあります。

経済産業省によると、「健康経営銘柄2016」に選定された企業はTOPIXとの比較において株価が優位に推移しており、市場から高く評価されているとみられます。*6

引用)経済産業省 「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)」(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf 4P)

「健康経営」とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践することです。*6

職員の健康に配慮した取り組みを行うことで、生産性や企業イメージが向上し、業績アップにつながると考えられます。

治療と仕事の両立は、企業だけの取り組みではありません。

国としても、働く人のニーズに合わせた多様な働き方ができるように「働き方改革」を推進しており、企業に対して情報提供を行っています。

以上の理由から、働く意思があり医師からも問題ないと診断されているのであれば、仕事を継続する方向で考えることをおすすめします。

必要以上に「職場に迷惑をかける」と考える必要はありません。

4.治療と仕事を両立するためのポイントとは

これまでの内容をふまえて、治療と仕事を両立するためのポイントを4つ紹介します。

①社内制度を確認する

時短勤務や傷病休暇など、病気になったときに使える制度があります。

勤めている職場ではどのような制度があるのか、確認しましょう。

②上司に病状や今後の見通しを伝える

病状や今後の治療について、上司に伝えましょう。

「言いにくい」と感じるかもしれませんが、特に治療が長引きそうなときは伝えた方が協力を得られやすくなります。

また、勤務時間や業務量などを見直して、無理なく働けるように交渉してみてください。

制度が整っていなくても、柔軟に対応してもらえることがあります。

③体調を見極め、無理をしない

業務量を調整しても、実際に働いてみると疲れてしまうこともあります。

このような場合に「せっかく調整してもらったのだから頑張らないと」と無理をしてしまうと、体調を崩し働けなくなるかもしれません。

周囲を頼りながら、無理のない範囲で仕事を進めましょう。

④公的制度を使う

病気による負担を軽減するために、さまざまな制度があります。

特に、思うように働けず収入が減ってしまった場合、金銭面の負担を軽減する制度が役立ちます。

主な制度を紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせて活用してください。

a.高額療養費制度

1ヶ月の間に支払った一定額以上の医療費が払い戻されます。自己負担限度額は、所得に応じて決まります。

b.高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を超えた場合、超えた分が支払われます。自己負担額は、世帯内で同一の医療保険に加入していれば合算できます。

c.傷病手当

3日間連続で仕事を休み、4日目以降も休んだ場合に支払われます。

5.まとめ

病気になると、仕事との両立が不安で転職を考えがちです。

しかし、転職にもリスクがあります。

まずは、制度を活用したり周囲を頼ったりして、仕事を継続できないか考えてみてください。

その際、現状や今後の見通し、どのような配慮があれば働けるのかを職場に伝えることが大切です。

無理をし過ぎず、周囲を頼りながら仕事の継続を目指していきましょう。

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 39P

*2参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 44P

*3参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 48P

*4参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 68P

*5参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「調査シリーズNo180.病気の治療と仕事の両立に関する実態調査(WEB患者調査)」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2018/documents/180_01.pdf 79P

*6参考)経済産業省 「企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf 4P

プロフィール:フリーライター。看護師として病院や介護の現場で勤務後、子育てをきっかけにライターに転身。看護師の経験を活かし、主に医療や介護の分野において根拠に基づいた分かりやすい記事を執筆。