「病気で体調が悪化した」「精神的に疲れてしまった」

そんなとき、このまま仕事が続けられるのか悩んでしまう人も多いと思います。

なかには「職場に迷惑をかけたくない」と退職を考える人もいますが、それは少し早まった考えかもしれません。

退職すると、次の仕事が見つかるまで時間がかかることもあり、キャリアだけでなく生活が破綻するリスクも高くなります。

このような場合に、休職という選択肢があります。

休職は、雇用を維持したまま休めるというメリットがあります。

そこで今回は、休職制度やそのメリット、休職の手続きなどについて改めて確認して頂く方法を中心に、お話を進めてまいります。

自分自身を大切にしながら働くために、ぜひ参考にしてください。

1.休職とはどんな制度?休業との違いと休職の実態

休職とは、雇用契約を維持したまま労働者の都合(病気や怪我、精神的な不調など)で、会社を一定期間休むことです。

また、心身の状況に対して労働が適切でないと判断したときに、労働が免除になることをいいます。

休職は法律での取り決めはなく、それぞれの会社に任されている制度です。

休職と似た言葉に「休業」がありますが、意味合いが違います。

休業とは、会社の都合で休むことです。

もしくは、法律に定められた休み(産前産後休業、介護休業など)を指します。

では、実際に休職している人はどのくらいいるのでしょうか?

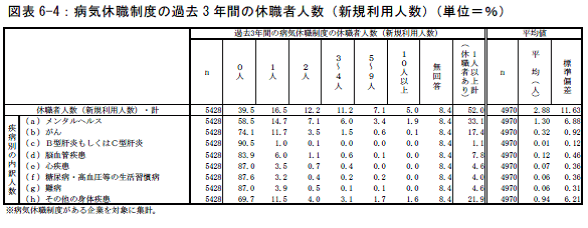

2012年に、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が調査した休職に関するデータがあります。

病気休職制度がある企業を対象にした調査で、「1人以上計(休職者あり)」の割合は28.4%でした。*1

疾病別の内訳人数の分布をみると、「1人以上計(休職者あり)」の割合は「メンタルヘルス」が一番多く16.4%、「その他の身体疾患」9.4%、「がん」6.3%です。*1

引用)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査 第1部 調査の概況」(https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112_01.pdf 56P)

また、過去3年間の病気休職制度の新規利用人数では、「1人以上計(休職者あり)」の割合が52.0%でした。*2

引用)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査 第1部 調査の概況」(https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112_01.pdf 58P)

これらのデータから、

・1人以上の休職者がいる企業は約3割

・疾病別の休職者数は、メンタルヘルスが1番多い

・過去3年間に、約半数の企業で病気休職制度の新規利用があった

ということが分かります。

このように、休職している人は少なくありません。

2.休職のメリットと退職よりも勧めたい理由

心身の不調で働くことが難しくなったり、回復に時間がかかると医師から言われたりすると、「仕事を辞めようかな」と退職を考える人もいると思います。

そこで検討してほしいのが、退職ではなく休職です。

休職には、以下のようなメリットがあります。

①雇用を維持したまま、心身の回復がはかれる

退職すると、次の職場が見つかるのかという心配が付きまといます。

しかし、休職の場合は会社に籍を置いたまま休めるので、その心配はありません。

②雇用を維持したまま、今後の生き方・働き方を見つめなおせる

上記①ともつながりますが、仕事の心配をせずに、休みながら今後の生活について考えることができます。

もし復職するとしても、以前の働き方に戻るだけが方法ではありません。

部署異動、時短勤務など、幅広い選択肢があります。

③休んでもお金がもらえる

退職して仕事がなくなれば、当然給与はもらえません。

休職の場合も、一般に支払われないことが多いのですが、傷病手当金を受給できます。

傷病手当金の給付に関するポイントは、以下の表の通りです。

|

給付要件 |

被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支払われる。 |

|

支給期間 |

同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間。 |

|

支給額 |

1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(休業した日単位で支給)。 |

参考)厚生労働省 「傷病手当金について」を参考に筆者作成(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf 1P)

以上のように、退職すると次の職場が見つからない、給与がもらえないなどのリスクがあります。

治療はもちろん、今後の生活にもお金がかかるので、雇用の維持は大切なポイントです。

心身ともに不調なときは、冷静な判断ができません。

まずは休職し、心身の回復を待ってから今後を考えるのがおすすめです。

3.休職に向けての手順と確認したいポイント

休職をするにあたり、どのような手順で進めていくのか説明します。

①会社に休職制度があるか確認する

冒頭でもお伝えしましたが、休職は法律で定められた制度ではありません。

そのため、休職できるかどうかは会社によって異なります。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構によると、病気休職制度がある職場は91.9%でした。*3

ほとんどの職場で休職制度がありますが、規模が小さくなるほど「ない」の割合が高くなっています。*3

まずは、休職制度があるのか確認しましょう。

②上司や人事部に相談する

次に、休職したい旨を上司や人事部に伝えます。

「話しづらい」と感じる方もいるかもしれませんが、自分の体調を正直に伝えて休職への理解を得るようにします。

すでに医師の診断書がもらえている場合は、その内容も併せて伝えましょう。

このとき、休職届の出し方や受理されるまでの流れなど、詳細を確認します。

③休職届を出す

会社の規則に従って、休職届を出します。

多くの場合、医師の診断書も必要になります。

理由は、休職が必要かどうか専門的・客観的に判断するためですので、医師に依頼しましょう。

④傷病手当金を申請する

傷病手当金は、休職した日数に応じて支払われます。

そのため、実際に申請するのは休職期間が終わってからですが、休職が長期におよぶ場合は毎月申請することも可能です。

申請書には、本人だけでなく医師と会社が記入する箇所があるので、それぞれ依頼してください。

4.着実に回復するために意識したい休職中の過ごし方

休職中の過ごし方で気をつけたいポイントをまとめました。

①まずはゆっくり休む

休職中は、とにかく「休むこと」が一番大切です。

真面目で努力家な人ほど、将来のために何かしようとしますが、それでは休んだことになりません。

休職の目的は心身を回復させることで、そのためには十分な休息が必要です。

通院や治療を続けながら、思う存分寝たり、好きなことをしたり、ゆっくり休みましょう。

②規則正しい生活をする

少し回復してきたら、生活リズムを整えるように意識しましょう。

生活リズムが崩れると、体調だけでなく精神的にもよくありません。

3食きちんと食べる、朝起きて太陽の光を浴びるなど、規則正しく生活すると気持ちが前向きになってきます。

③今後の働き方について考える

先ほども述べましたが、まずは休むことが大切です。

体調が回復したら、今後の働き方について少しずつ考えていきましょう。

何が原因だったか見つめなおし、心身共に健康に働ける働き方を考えます。

原因が人間関係であれば部署異動、過重労働であれば時短勤務などの方法もあります。

また、休職したら必ず復職しなければいけないわけではありません。

休職しても体調が回復しなかったり、理想の働き方ができなかったりする場合は、退職を選ぶ人もいます。

自分が健康に働ける方法を第一優先に、さまざまな道を検討してみてください。

5.まとめ

今回は、体調不良で働けなくなったときに役立つ休職制度ついて解説しました。

今後の生活を考えると退職はリスクが高いので、まずは休職することをおすすめします。

そして、休職期間中は心身の回復が最優先です。

休むことに罪悪感を感じるかもしれませんが、長い人生のなかではほんの少しの時間です。

休職して元気になってから、今後の働き方を考えても遅くはありません。

自分自身を大切にしながら、健康の維持と仕事の両立を目指していきましょう。

https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112_01.pdf 55P

*2 参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査 第1部 調査の概況」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112_01.pdf 58P

*3 参考)独立行政法人 労働政策研究・研修機構 「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査 第1部 調査の概況」

https://www.jil.go.jp/institute/research/2013/documents/0112_01.pdf 31P

プロフィール:フリーライター。看護師として病院や介護の現場で勤務後、子育てをきっかけにライターに転身。看護師の経験を活かし、主に医療や介護の分野において根拠に基づいた分かりやすい記事を執筆。