出産後、職場復帰に大きく影響するのが子どもの預け先です。

待機児童が多く、保育園激戦地と呼ばれるエリアでは、妊娠中からいわゆる“保活”をしなくてはならない場合もあります。

しかし、保活をしても保育園への入園が許可されるとは限りません。

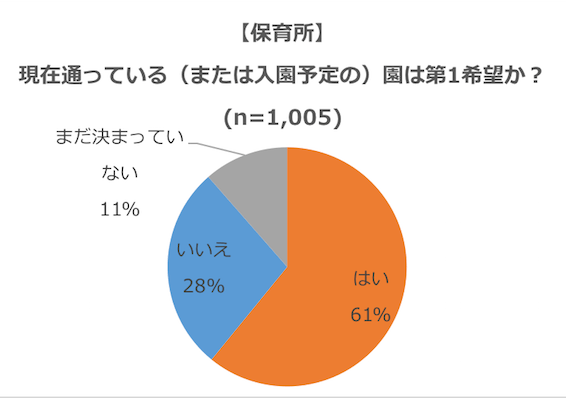

また、入園できたとしても、希望通りの園に入園できないこともあります。

なかには、1歳差の兄弟二人を同時に申し込んだにもかかわらず、別々の保育園に割り振られてしまうケースもあります。

引用)NHKエデュケーショナル すくコム「記事一覧>幼稚園は9割、保育所は6割。第1希望に入園できるかどうかは幼保で29%の差。」*1(https://www.sukusuku.com/contents/115188)

仕事をするために保育園を利用したいのに、保育園に子どもを預けることで親の負担が増えてしまうようでは本末転倒です。

場合によっては、保育園の入園自体をあきらめなければならないこともあります。

そのような場合に、子どもの預け先候補の一つとして挙がるのが幼稚園です。

そこで今回は、希望の保育園に入れない場合に備え、保育園選びとは少し異なる幼稚園選びのポイントをご紹介します。

1.幼稚園は保育時間が短い?最近の調査から探る「預かり保育」の現状

子どもを預ける際に、やはり気になるのが保育時間です。

首都圏にある幼稚園を利用している親へのアンケートによると、幼稚園利用者の半数以上が保育時間の延長を望んでいる*2ことが明らかになっています。

しかし逆にいえば、半数近い人たちが保育時間に満足しているといえます。

実際、文部科学省の調査によると、多くの幼稚園で預かり保育を実施しており、なかには19時過ぎまで子どもを預かってくれる幼稚園もあります*3。

引用)文部科学省「教育>幼児教育・家庭教育>幼児教育の振興>幼稚園の現状>令和元年度幼児教育実態調査」*4(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/08081203.htm)(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2020/01/30/1278591_06.pdf P.30)

また同じ調査では、全体の7割近い幼稚園で、夏季・冬季・春季すべての長期休暇中に預かり保育を実施しているという結果も出ています*5。

このような結果を踏まえると、幼稚園を上手に選べば、保育園を利用する場合と同様に働くことも不可能ではないということがわかります。

ただ、預かり保育の実施状況や利用条件は、幼稚園のホームページなどでははっきりわからない場合もあります。

ホームページに記載がなくても預かり保育を実施している場合があるので、入園を考えている幼稚園に直接問い合わせることをおすすめします。

2.幼稚園選びで失敗を防ぐためにチェックすべきこと

保育時間の問題が解消されたとしても、入園前にチェックしておくべきポイントは他にもたくさんあります。

幼稚園選びの体験談など*6をもとに、事前に確認すべきことを以下にまとめます。

①実際に園を訪問する

家や職場との距離・駐車場の有無・園庭の広さ・園の雰囲気などは実際に行ってみないとわからないものです。

園庭開放日を利用するのも良い方法ですが、園の先生に直接聞きたいことがある場合は、事前に予約して個別に訪問することをおすすめします。

②ホームページの情報を鵜呑みにしない

多くの幼稚園ではホームページを開設していますが、アップデートが間に合っていないサイトもあります。また、

- 保育料以外に必要な費用(制服代・カバン代・給食費・預かり保育の費用など)

- 夏季・冬季・春季長期休暇の期間

- 長期休暇中の登園日の日数

- 長期休暇中に預かり保育を実施する日数および時間

なども、ホームページ上の情報だけでは不十分な場合もあります。

園を訪問する機会がある場合は、このようなことも確認するようにしましょう。

③給食の有無・お弁当の回数を確認

お弁当作りは、親にとって大きな負担となります。

お弁当の頻度は幼稚園を選ぶ際の大きなポイントとなるため、必ずチェックしましょう。

④小学校の学区に配慮する

幼稚園を選ぶ際には、小学校の学区にも配慮が必要です。

同じ学区の子どもが何人くらい通っているかも確認しましょう。

⑤父母の会などの活動状況も要チェック

保育園の父母の会では、全員が平等に役員を分担するシステムになっているケースが多いのですが、幼稚園は「参加できる人だけが参加すればよい」というスタンスのところも少なくありません。

役員の選出方法が他薦・自薦なのかも含め、機会があったら実際に幼稚園を利用している方に聞いてみましょう。

⑥課外授業の実施状況を確認

幼稚園では、保育時間外に外部講師を招いて課外授業を実施しているところも多くあります。

課外授業が充実していれば、子どもをむかえに行く時間に多少余裕ができるため、預かり保育を利用しなくてすむ場合もあります。

また、課外授業の内容によっては、習い事へ通う手間が省けるというメリットもあります。

□ 夏季・冬季・春季長期休暇の期間

□ 長期休暇中の登園日の日数

□ 長期休暇中に預かり保育を実施する日数および預かり時間

□ 給食の有無・お弁当の頻度

□ 同じ学区から通っている子どもの有無

□ 課外授業の有無・課外授業の内容

□ 災害に対する備え(建物の耐震性・在園時に災害が起きたときの対応)

など

□ 家や職場との距離

□ 駐車場の有無(車で送迎する場合)

□ 園庭の広さ

□ 園の雰囲気

など

□ 役員の選出方法

など

3.保活に疲れたら幼稚園をちょっとのぞいてみよう

「保育園落ちた」という言葉が話題になってから数年が経ちますが、保活は今なお厳しいのが現状です。

希望の保育園に入れず、認可外保育所や一時預かりサービスを利用してキャンセル待ちをし、数カ月たってやっと保育園に入れるというケースも稀ではありません。

一方、幼稚園は先着順受付というところも多いため、定員に余裕があれば希望の園に入園できます。

保育園と幼稚園、どちらを選ぶかで働き方が大きく変わることもありますが、幼稚園を選んだ方が柔軟な働き方ができる場合もあります。

保活に疲れたら、幼稚園の利用も選択肢の一つとして考えてみてはどうでしょうか。

https://www.sukusuku.com/contents/115188

*2 参考)ベネッセ教育総合研究所「研究所について>次世代育成研究室>研究室トピックス>幼稚園・保育園への要望No.1は「子どもに集団生活のルールを教えてほしい」~就学前の子どもをもつ母親を対象にした調査結果から~」

https://berd.benesse.jp/jisedai/topics/index2.php?id=5237

*3 参考)文部科学省「教育>幼児教育・家庭教育>幼児教育の振興>幼稚園の現状>令和元年度幼児教育実態調査」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/08081203.htm

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2020/01/30/1278591_06.pdf P.32

*4 参考)文部科学省「教育>幼児教育・家庭教育>幼児教育の振興>幼稚園の現状>令和元年度幼児教育実態調査」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/08081203.htm

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2020/01/30/1278591_06.pdf P.30

*5 参考)文部科学省「教育>幼児教育・家庭教育>幼児教育の振興>幼稚園の現状>令和元年度幼児教育実態調査」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/08081203.htm

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2020/01/30/1278591_06.pdf P.33

*6 参考)学研の幼児ワーク「りんごちゃんのおけいこラボ>子育て知恵袋>育児ミニ情報>保活先輩ママに聞いた!「幼稚園・保育園・こども園」の失敗しない選び方」

https://youjiokeiko.gakken.jp/idea/ikuji-mini/3927

プロフィール:公立大学薬学部卒。薬剤師。薬学修士。医薬品卸にて一般の方や医療従事者向けの情報作成に従事。その後、調剤薬局に勤務。現在は、フリーライターとして主に病気や薬に関する記事を執筆。