40代の会社員のリストラは、もはや珍しいことでは無くなっています。

大企業でも「早期退職の募集」という形での大型リストラが相次ぎ、話題になっています。一方で、労働市場は「人手不足」が叫ばれていて、なぜこのように相反する状況になっているのか、疑問に思う人も多いことでしょう。

40代以降のリストラが増えている背景と、リストラされてしまった時に必要な心構えとはどのようなものでしょうか。

1.大リストラと人手不足

令和に入ってから、大企業のリストラが急加速しています。

終身雇用制度の崩壊を裏付ける象徴的な出来事で、かつ経済界のトップからも終身雇用の維持は難しい、という発言が続き、波紋を呼んでいます。

しかし中には、業績が悪化している訳ではないのにリストラを実施する、「黒字リストラ」に踏み切る企業も少なくありません。実際に2019年から早期退職/リストラでニュースになった企業一覧は以下になります。(ほんの一例です)

| アステラス製薬 | 約700人が早期退職 |

| 中外製薬 | 約170人が早期退職 |

| 協和発酵キリン | 約300人が早期退職 |

| 鳥居製薬 | 早期退職 |

| みずほ証券 | 50歳以上の早期退職を募集 |

| 三菱UFJ銀行 | 店舗の大量閉鎖とリストラ |

| 朝日新聞 | 高額な退職金を餌に早期退職を募集 |

| 産経新聞 | 40代以上の管理職に向けて早期退職を募集 |

| 三井E&S | グローバル競争の末に1,000人のリストラ |

| 日産自動車 | 全世界で1万人超のリストラ |

| セブン&アイHD | アマゾン・エフェクトにより3,000人のリストラ |

| ファミリーマート | 約800人が早期退職 |

| キリン | 業績好調のなかでのリストラ着手 |

| 損保ジャパン | 介護分野へ配置転換という名目でのリストラ |

| NEC | 約3,000人の中高年をリストラ |

| カシオ計算機 | 約160人が早期退職 |

| 富士通 | 早期退職制度で2,850人リストラ |

| 味の素 | 50歳以上の管理職の1割強(100人程度)の希望退職者を募集 |

一方では、「人手不足」の状態が続いていると言われます。

業績が良くてもリストラ、人手不足と言われているのにリストラ、と、真逆のことがなぜ同時に起きているのか、理解に苦しむ方もいるでしょう。

企業が「足りない」と感じているのは、「若手」社員です。また、中小企業が人手不足の中心にあります。

一方で、リストラの対象になっているのは「40代~50代」の社員です。

これは、日本企業が体質を変えなければ生き残れなくなっている中、事業戦略の転換や、海外に重点を移すといった動きが背景にあると考えられます。

「企業に尽くし、企業内で役立つ」従来型の人材よりも、「どこに行っても通用する、順応力の高い」若者を求めている状態なのです。

これが、40代の再就職を厳しくしている理由のひとつでもあります。

2.「ロスジェネ」に迫る危機と防衛策

こうした動きは、いわゆる「ロスジェネ」世代を再び直撃する可能性があります。

バブル崩壊後、1990年代後半から2000年代前半の「就職氷河期」を経験した世代で、現在30歳半ばから40代半ばにあたる人です。入社した頃には「終身雇用」の概念があり、企業への帰属意識も今よりは高いと考えられます。

しかし、今のリストラの傾向が続く場合、ロスジェネ世代は再び厳しい立場に置かれる可能性が高まります。

ところで、このような調査結果があります。

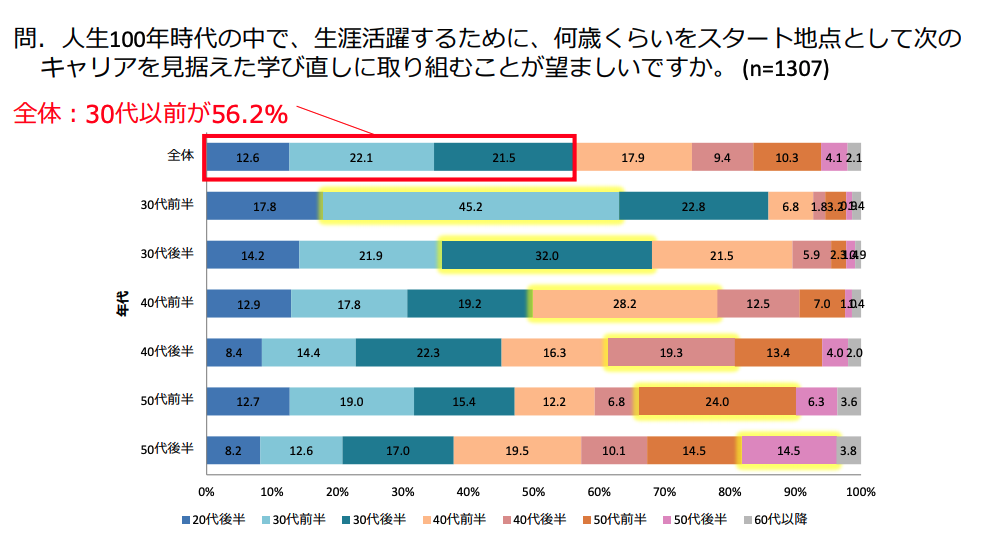

経済産業省のアンケート調査で、キャリアアップと学び直しについて質問したものです。

質問は

「人生100年時代の中で、生涯活躍するために、何歳くらいをスタート地点として次のキャリアを見据えた学び直しに取り組むことが望ましいですか」

というもので、結果は世代別に下のようになっています(図1)。

図1 学び直しについて(出典:「働き手向けアンケート調査結果」経済産業省資料

経済産業省はこの結果について、40代以上は、自分の年代よりも「早く学び直したかった」割合が非常に高い、としています。

また、全体では「30代以前」と答えている人が半数を超えています。

ロスジェネにとってはギリギリ、あるいは遅れを取っている可能性が多分にあります。

専門知識やスキルは今後を生き抜くために、さらに重要なものになるでしょう。可能な限り早めに、資格などの取得を考えるのがひとつの防衛策になるでしょう。

また、今すぐ転職するつもりはなくても、とりあえず転職エージェントに登録して、現在の自分の市場価値を確かめ、求められる人材はどのようなものか、自分のどこを伸ばせば良いのか、を知っておくのも良いでしょう。

副業を通じて新たなスキルや収入源を探ることを考えるのもひとつの方法です。

3.リストラされた場合にできること

万が一リストラにあった、という場合、まず重要なのは再就職までの当面の生活費、収入源の確保です。

失業保険の給付を受けるのもそうですが、家賃の低いところに移る、生活費全体を見直す、自動車などを手放す、といった「出費」を最小限に抑える必要もあります。

特に自動車の場合、保険料や駐車場代といった月々の出費がかさみますので、これをなくすだけでも家計が変わるでしょう。

また、退職金をうまく利用するのもひとつの手段です。

緊急時に必要になりそうな額を手元に起き、残りを投資など資産運用に回して、なるべく増やすようにするという選択肢もあります。

退職金を漠然と切り崩していってしまうと、ますます先が見えなくなってしまいます。

リモートワークなどで別の収入源を得るのも良いでしょう。

また、リストラによる退職、再就職活動となると、体力面だけでなく精神的にも消耗することが多くなります。

焦る気持ちも出てくるでしょうが、一度心身を休ませることも必要です。疲弊し、焦りを抱えたままでは再就職・転職活動もうまく行きませんし、倒れてしまうと収入を得ることがますます難しくなってしまいます。

現在のリストラは「従来の日本型雇用の崩壊」という「社会の変化」に拠るところが大きい面もあります。対応していくには、自分自身も従来の「日本型の思考」を捨てる必要があります。

「新しい時代」に対応するための「第二のキャリア」「第二の働き方」だと割り切って、これまでと同じ働き方や生活に固執しないことが重要です。

少し頭を柔らかくして考える必要があります。

4.まとめ

これからは「自分の身は自分で守る」ことが当たり前の時代です。会社はいらない社員を守りません。

ITによる業務の自動化がどんどん進んでいきます。そうした変化の中でも会社を成長させる原動力となる“挑戦をする社員”を企業は重宝していきます。

まず、ご自身の社会人歴の相場と、ご自身のスキルの相場の現状を知る事が必要です。

その上で、「会社」に固執するのではなく、今ある自分の「特技」「スキル」に集中することが大切です。「他の会社でも十分通用する」レベルを日頃から意識しなくてはなりません。

今の会社の手段で評価されてきたからといっても、他で通用しなくなっては意味がありません。「色々なことを知っている」よりも「その道のプロ」のレベルにまで高める意識を持つのが理想的です。

また、企業に在籍していたとしても「ひとりひとりが個人事業主の時代」だという考え方を持つと良いでしょう。

これまでとは全く違う社会システムの中に再就職する、という感覚を今から持つことが必要です。

発想の転換もまた、求められているのです。