従業員の副業については、全面禁止、条件付きで許可、全面許可と企業の対応は分かれています。

それぞれに企業の考え方がありますが、コロナ禍で在宅勤務も浸透する中、対応を変える企業も出てきています。

副業の禁止や許可によって企業は社員に何を求めているのか、また企業と会社双方についての副業のメリットやデメリットを紹介していきます。

1.副業を禁止するか許可するか

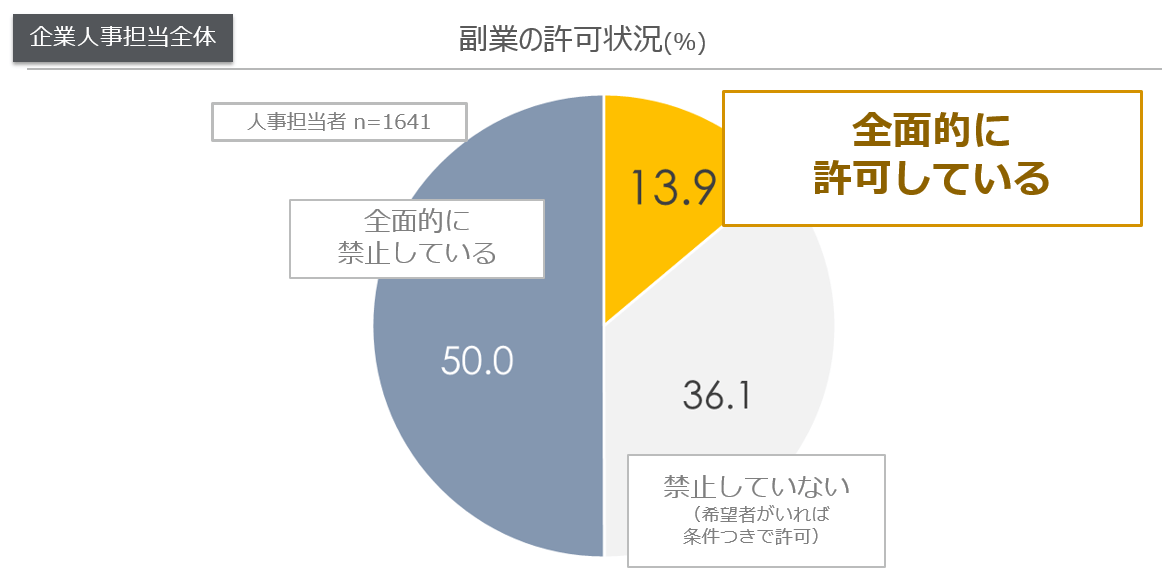

パーソル総合研究所が2018年に実施した調査によると、副業を全面禁止している企業の数と許可(条件付き含む)している企業の数は50%ずつと拮抗しています(図1)。

図1 副業を禁止・許可している企業の割合

(出所「副業の実態・意識調査」パーソル総合研究所)(https://rc.persol-group.co.jp/news/201902150001.html )

企業側から見ると、副業を禁止する理由としては「過重労働で本業に支障をきたして欲しくない」「体調を崩して欲しくない」「労務管理が煩雑になる」「情報漏洩が心配」といったものです。

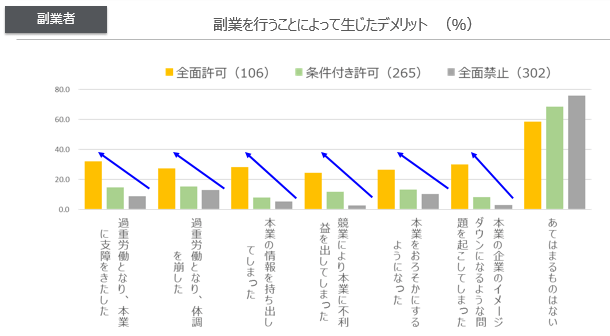

実際に、そのようなデメリットが生じたという副業者は存在しています(図2)。

一方で、副業が企業、社員双方に良い影響をもたらしているのも事実です。

パーソル総合研究所の同じ調査では、副業の許可で企業が感じているのはこのようなメリットです(図3)。

副業を許可することで採用活動をしやすくなったというのには、副業を許可している企業の方が求職者からの人気が高いという事情があります。

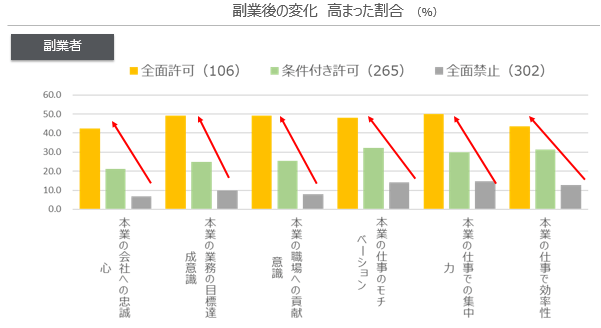

また、最初から副業を認めることで離職者が減った、といった実務的な面もありますが、副業の許可が社員に与えるメリットには下のようなものもあることが分かりました(図4)。

このように、副業許可制度はうまく回れば、企業、社員双方に大きなメリットを与える側面もあります。

2.コロナで変わる副業への意識

ただ、全体の傾向は変化しつつあります。

まず近いところでは、新型コロナウイルスのパンデミックをきっかけとする変化です。

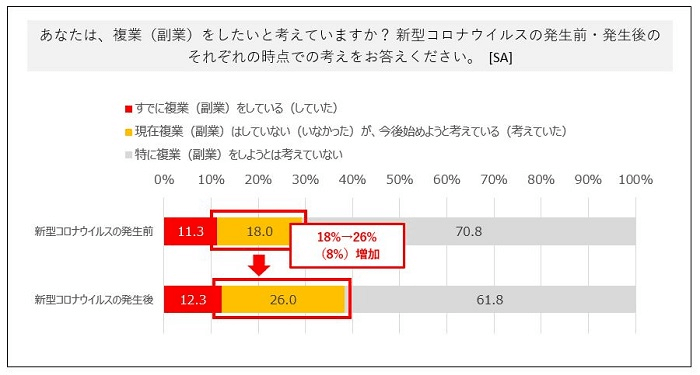

こちらはパーソル プロセス&テクノロジーの調査ですが、コロナをきっかけに副業をしたいと考える人の割合はわずか半年の間に8%増加しています(図5)。

図4 副業意向の変化

(出所「複業(副業)に関する意識・実態調査」パーソルプロセス&テクノロジー)(https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/10/22/4651/)

本業以外の収入を得たい(78.4%)というのが最も多い動機ではありますが、自分のキャリアの可能性を広げたい(26.8%)、自分のスキルを本業以外でも活かしたい(22.9%)という意識もあります。

元から自分のキャリア形成について考えていた人が、コロナを機に副業を真剣に考えるようになった、とも言えるでしょう。副業を始めた、という人の割合も僅かながら増えています。

そして、会社側の見方にもちょっとした変化が現れています。

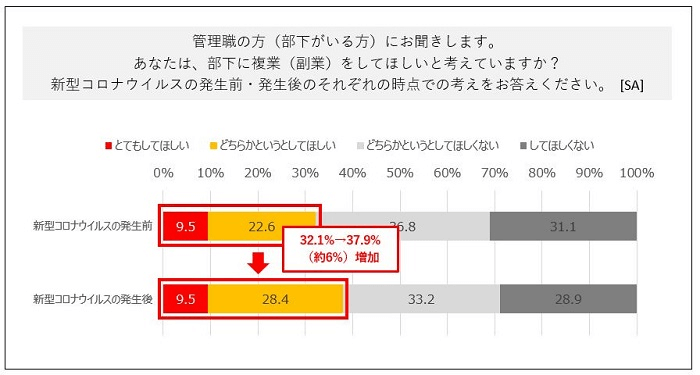

上司が部下に対して副業をして欲しいと思うようになった割合が少し増えています(図5)。

図5 部下の副業に対する上司の意識変化

(出所「複業(副業)に関する意識・実態調査」パーソルプロセス&テクノロジー)(https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/10/22/4651/)

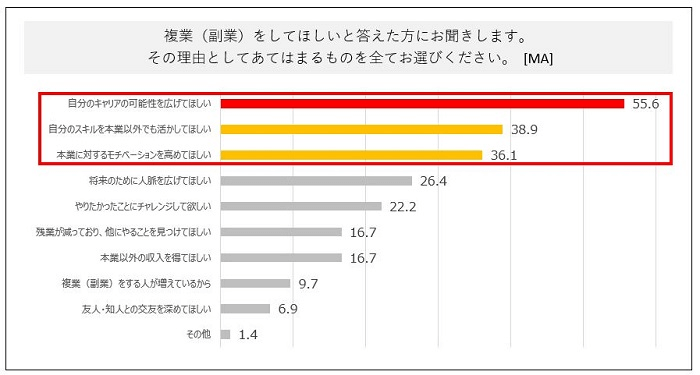

その理由は、下のようなものです(図6)。

図6 部下に副業をしてほしいと思う理由

(出所「複業(副業)に関する意識・実態調査」パーソルプロセス&テクノロジー)(https://www.persol-pt.co.jp/news/2020/10/22/4651/)

「自分のキャリアの可能性を広げてほしい」(55.6%)というのが最も多い理由で、次に「自分のスキルを本業以外でも活かしてほしい」(38.9%)というのがあります。

ただ、「残業が減っており、他にやることを見つけてほしい」(16.7%)、「本業以外の収入を得てほしい」(16.7)%というコロナ禍ならではの本音も透けて見えていて、企業や今後の状況によっては今後、副業許可の条件が変わるなどする可能性も考えられます。

「全面禁止」とされていない場合は、副業について考えてみる良いきっかけかもしれません。

3.「副業人材」を求める大手企業もあります

副業として働くことを前提に業務委託契約を結ぶ会社も相次いでいます。

まず2020年5月にはライオンが、9月にはダイハツ工業が週1日からの副業人材を公募しました*1。

この2社はすでに募集を終了していますが、リモートワークが浸透する中で働き方が変わったのをきっかけに、外部に人材を求めた形です。

また、ヤフーが7月に副業人材を募集したところ、100名程度の枠に対して幅広い分野から4500人の申し込みがあり、今後も継続的に募集していくということです*2。

副業が企業、社員双方にもたらすメリットについても意識が変わりつつあります。

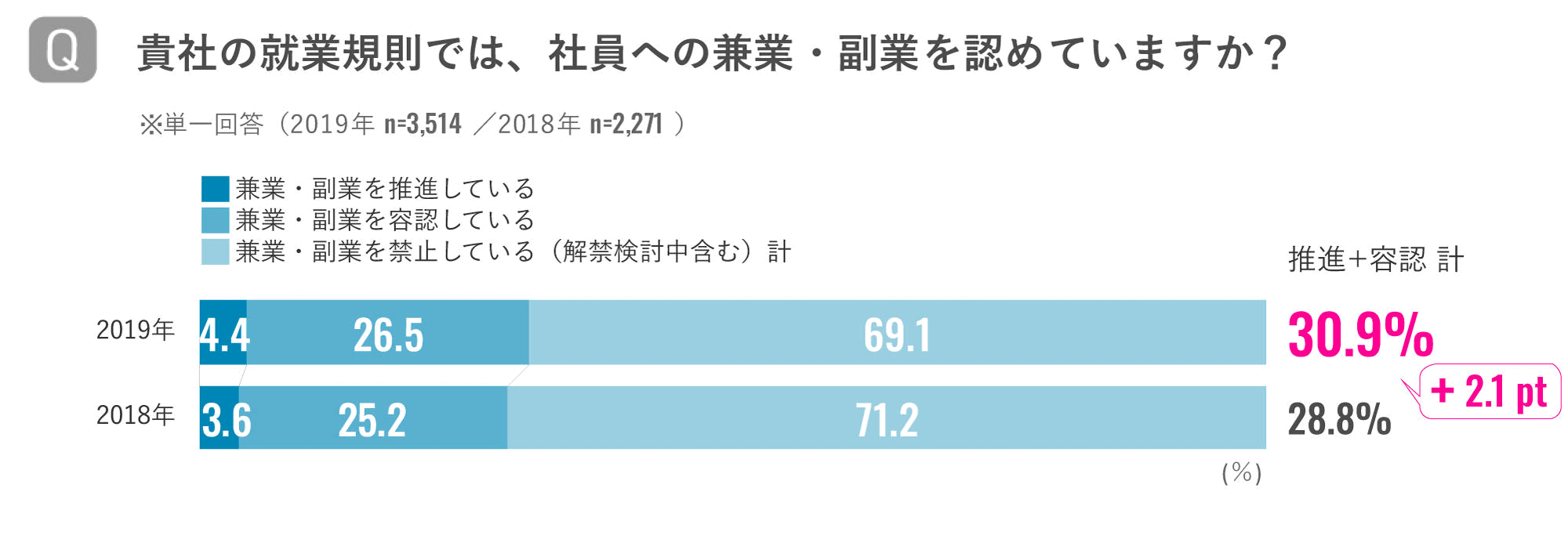

リクルートキャリアの調査では、2018年と2019年の間で、僅かながら兼業・副業の容認に踏み切った企業が出てきています(図7)。

図7 兼業・副業容認企業の推移

(出所「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」リクルートキャリア)(https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200324-01/ )

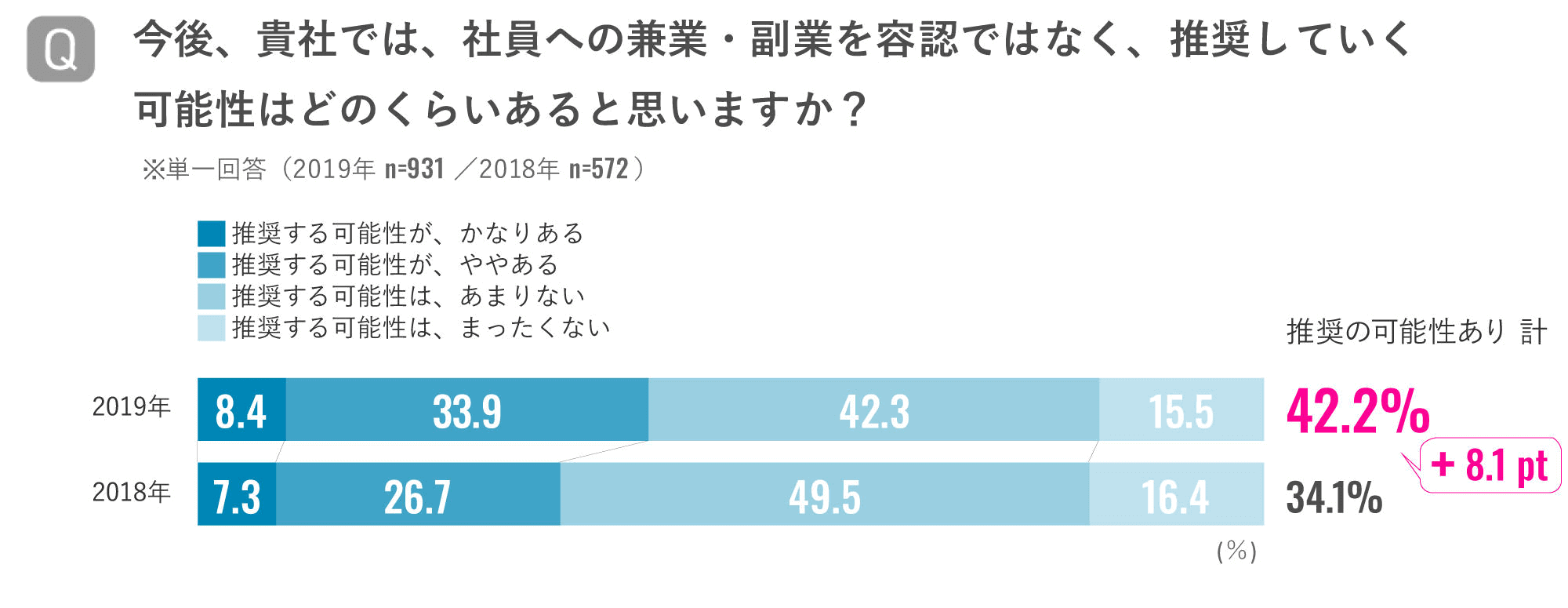

また、現在は「容認」としている企業では意識変化が大きく、「容認」ではなく「推奨」する可能性があるという企業が8.1ポイント増えています(図8)。

図8 副業容認企業の意識

(出所「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」リクルートキャリア)(https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200324-01/)

なお、「推奨する可能性がある」と答えている企業を業種別にみると、下のようになっています(図9)。

図9 副業容認企業の意識(業種別)

(出所「兼業・副業に対する企業の意識調査(2019)」リクルートキャリア)(https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200324-01/)

サービス業で最も高くなっています。

4.副業許可は時代の流れとなるか

ここまで、企業の副業許可や禁止についてのデータを紹介してきました。

全体的な人材不足の中で副業をあらかじめ認めている方が優秀な人材が集まりやすいという実情や収入面への配慮、大企業が次々と副業を容認している、といった事情があり、副業許可はある程度は時代の流れと言えるでしょう。

ただ、副業許可に踏み出すには企業にもそれなりの人員体制や、労務管理など実務上の制度整備が必要になります。

時代の流れもあるとはいえ、副業や兼業を自分の働き方の標準にしたいという場合は、会社が変わるのを待つのではなく、自分からそのような働き方ができる環境を求めていく必要があります。

なお、推奨されていない限り、副業にあたっての労働量や体調の管理は、基本的に自己責任と考えて臨むのが良いでしょう。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65479880W0A021C2000000