政府は2018年の1月から、働き方改革の一環として「副業・兼業に関する規定」を新設しました。

それに伴い先進的な大企業を中心に、社員の副業を解禁する企業が続々と現れています。

また、労働者にも副業することを推進し、本業以外でも収入を得る人が年々増えつつある状況です。

これからはますます「副業解禁」が企業に浸透し、新しい働き方を労働者が選べるようになったといえるでしょう。

そこで今回は、副業解禁に関する企業の見解や、副業を容認している企業とその内容、副業における労働者と企業のメリット・注意点を中心に詳しく解説をしていきます。

副業解禁している企業にご興味がある方は、ぜひ、本記事を参考にしてください。

1.兼業・副業に対する企業の見解

下図1~3は中小企業庁が、(株)リクルートキャリアに調査依頼をして取りまとめた、兼業・副業に関する「企業の意識調査」のデータ結果です。

ここでは、兼業・副業を「容認・推進している企業の割合」「副業を禁止している理由」「容認・推進している理由」などについて、詳しく解説をしていきます。

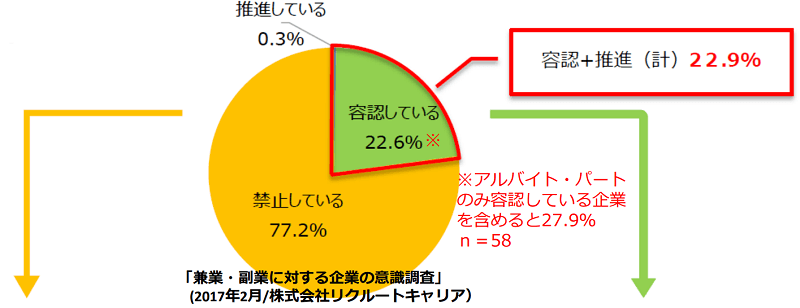

①兼業・副業を容認・推進している企業は全体の22.9%

下図1を参照すると、兼業・副業を容認している企業は22.6%、推進している企業は0.3%となっており、全体の22.9%に該当する企業が、兼業・副業を容認・推進していることがわかります。

しかし、「禁止している」と回答した企業は77.2%にも上り、依然として副業を容認している企業は決して多くはありません。

ただ、2015年に中小企業庁が公表した「平成26年度兼業・副業に係る取り組み実態調査事業」では、「禁止している」と回答した企業は85.3%で、「推進してはいないが容認している」が14.7%であり「推進している」は0%でした。*1

2015年のデータと比較すると「推進・容認している」企業は、2年間で8.2%上がっていることが読み取れます。

図1 引用 )中小企業庁「第4回兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会説明資料」P4(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170223hukugyo03.pdf)

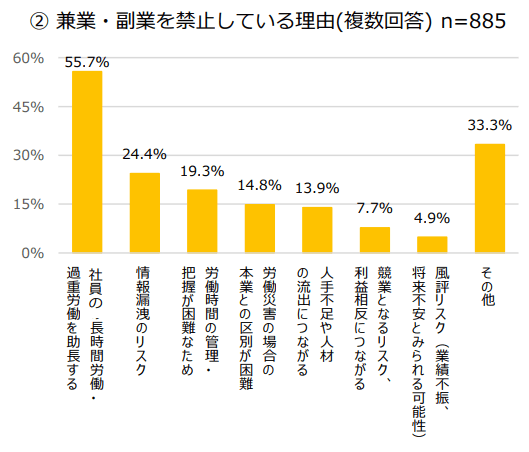

③兼業・副業の禁止理由は、「社員の過重労働の抑制」が55.7%と最も高い

下図2の「兼業・副業を禁止している理由」を参照すると、禁止理由として一番多いのは「社員の長時間労働・過重労働を助長する」となりました。

近年、我が国においては過労死が多発し大きな社会問題となっていますので、その影響も多分にあるのかもしれません。

次に多いのは「情報漏洩のリスク」で24.4%となり、社員による「情報の持ち出し」を懸念する企業は多いです。

その他の理由としては「労働時間の管理・把握が困難なため」「労働災害の場合の本業との区別が困難」など、労務管理に関する問題が続きます。

また「人手不足や人材の流出につながる」など、副業先に優秀な人材が転職することを憂慮する回答も見られました。

図2 引用 )中小企業庁「第4回兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会説明資料」P4(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170223hukugyo03.pdf)

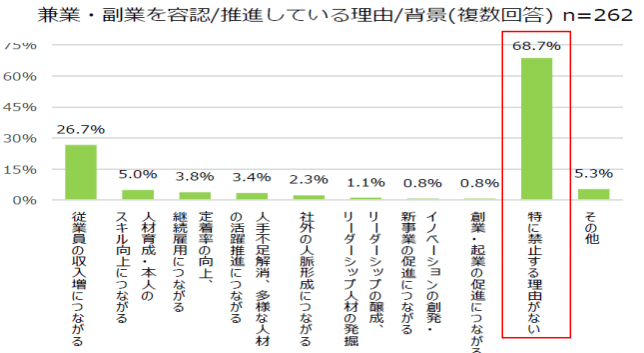

③兼業・副業の容認・推進理由は「特に禁止する理由がない」が68.7%で最も高い

兼業や副業を容認・推進している企業の理由としては、「特に禁止する理由がない」が68.7%で最も高い割合となりました。

兼業や副業を容認・推進している企業の就労規則には、そもそも 「兼業・副業に関する規定自体がない」という回答が68.3%あり、社員の就業形態を自由にさせている企業が多いです。*2

次いで「従業員の収入増につながる」「人材育成・本人のスキル向上につながる」「定着率の向上、継続雇用につながる」など、労働者と企業の双方がプラスになっているという回答が寄せられています。

図3 引用 )中小企業庁「第4回兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会説明資料」P4(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170223hukugyo03.pdf)

2.副業を解禁する大企業の動き

| 社名 | 業種 | 内容 |

| サイバーエージェント *3 | IT | ・2019年10月より、グループ間での副業を促進させる新制度「Cycle(さいくる)」を開始 ・技術職の社員が、通常業務とは別のプロジェクトやサービスでの業務受託を就業時間外で請け負い、報酬を得られる |

| ソフトバンクグループ *4 | IT | ・2017年11月から副業を解禁し、全社員のうち130人が応募 ・社外で自身を高めて本業に刺激を与えてもらおうと副業を認めることに |

| サイボウズ *5 | IT | ・2012年に複業解禁 ・2013年には複業を前提にして中途で入社する社員が出現 ・人事制度の方針は「100人いれば、100通りの人事制度があってよい」 |

| アサヒグループホールディングス *6 | メーカー | ・2020年1月から社員の副業を解禁 ・社員が持つ専門知識や能力を副業に生かし、自身のキャリア形成に役立ててもらうのが狙い |

| ロート製薬 *7 | メーカー | ・2016年に「社外チャレンジワーク」と「社内ダブルジョブ」という副業と兼業の両制度を制定 ・最初の年は副業に66人の応募 |

| キリンホールディングス *8 | メーカー | ・2020年7月1日から副業を解禁 ・社会保険労務士や中小企業診断士など資格を生かした業務や、起業も認める ・キリンの取引先や競合他社など社員の本業に関わりのある業務は禁止し、上限も設ける |

| ユニ・チャーム *9 | メーカー | ・全ての正社員に在宅勤務を認めている ・入社4年以降の社員に対して副業を解禁。 |

| みずほファイナンシャルグループ *10 | 金融 | ・2019年に社員の副業・兼業を認める ・メガバンクとしては初めての取り組み ・みずほグループとして人材を囲い込む狙いがある |

| SMBC日興証券 *11 | 金融 | ・2020年春から入社4年目以上の社員を対象に副業を解禁 ・介護との両立や退職後のセカンドキャリアを見据えた多様な働き方を支援 |

| 新生銀行 *12 | 金融 | ・2018年4月、大手銀で初めて兼業と副業を解禁 ・就業規定を改め、正社員、嘱託社員の合計約2,700人を対象に、本業と並行して異業種の仕事に就くことを容認 |

図4 参考)*3~12を参考に筆者作成

①メガバンクでは「みずほファイナンシャルグループ」が先駆け

メガバンクでは2019年に「みずほファイナンシャルグループ」が先駆けとして、社員の副業や兼業を認めました。

お堅いメガバンクの一角が副業を容認することで、今後は銀行員の人材流動化が進むことも考えられます。

SMBC日興証券も2020年春から、入社4年目以上の社員を対象に副業を解禁。

その他には管理職を除く40歳以上の社員を対象に、週3日勤務制度を導入することも発表しました。

介護との両立や退職後のセカンドキャリアを見据えた多様な働き方を、支援するのが目的です。

②サイボウズは2012年から「複業」を解禁

サイボウズは2012年から、複数の仕事も持つ「複業」を解禁しましたが、2013年には複業を前提にして中途で入社する社員が出現する状況に変化しました。

働き方の多様化にチャレンジし、誰でも「会社に断りなく」副業(複業)が自由にできる制度を取り入れています。

人事制度の方針は「100人いれば、100通りの人事制度があってよい」 というもの。

従業員一人ひとりの個性が違うことを前提に、 それぞれが望む働き方や報酬を、自由に選択しながら実現されればよいという考え方が賛同され、中小企業庁の推進モデルとして紹介されています。*13

副業を容認すると「社員の流出につながる」と懸念する企業がある一方で、革新的なモデル例といえるでしょう。

3.副業における労働者と企業のメリットと注意点

労働者が副業をすることは、注意点も多々ありますが、双方にとってメリットが発生する場合もあります。

ここでは、副業における労働者と企業のメリットと注意点をご紹介していきましょう。

①労働者のメリット・注意点

労働者が受けるメリットや、注意しなくてはならない点は下図5の通りです。

メリットとしては本業の所得を得ながら、自分のやりたい仕事にチャレンジするなど、将来のキャリアに向けてスキルを磨けます。

注意点には長時間労働になる可能性もあるため、「健康管理や就業時間の管理」をきちんとすることや、本業に関する「秘密保持義務」など、厳守すべき義務が発生するので注意しましょう。

| 労働者のメリット | 注意点 |

| ・離職せず別の仕事に就くことが可能 ・スキルや経験を得ることで、主体的にキャリアを形成できる ・本業の所得を得ながら、自分がやりたいことに挑戦し、自己実現を追求できる ・所得が増加 ・本業を続けつつ、リスクの小さい形で将来の起業や転職に向けた準備・試行ができる |

・就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康管理も必要 ・職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識する ・1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合がある |

図5 参考)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」P23(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf)

②企業のメリット・注意点

社員の副業を容認することで企業が得られるメリットと、注意しなくてはならない点は下図6の通りです。

メリットとしては社内にいるだけでは得られない知識やスキルを、労働者が外部で身につけてくれます。

自由度も高いため会社への満足度が高くなり、優秀な人材が外部へ流出することを防ぐなど、様々なメリットを得られるでしょう。

注意点としては社員の就業時間や健康管理など、労務管理に目を配らせる必要があります。

また企業の機密情報が流出しないように、「秘密保持義務」や「競業避止義務」をどう確保するかという点も、きちんと対応しなければなりません。

| 企業のメリット | 注意点 |

| ・労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得できる ・労働者の自律性や自主性を促せる ・優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する ・ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる |

・必要な就業時間、健康管理を把握して対応する ・職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要 |

図6 参考)厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」P23(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf)

4.まとめ

今回は副業を解禁している企業の見解や、内容にスポットを当てて詳しく解説をしていきました。

近年では大企業が続々と「副業解禁」の動きを加速し、新しい時代の働き方として「副業」が注目されるようになっています。

それぞれのキャリアを広げていくという目標もありますが、新型コロナによる景気情勢の悪化により、少しでも収入アップをしたいという方も多いでしょう。

これからは、社員を縛り付けるような働き方ではなく、多様な働き方を推進する企業が、より優秀な人材を獲得していくのかもしれません。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170223hukugyo03.pdf

*2 参考)中小企業庁「第4回兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する研究会説明資料」図7 P5

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hukugyo/2017/170223hukugyo03.pdf

*3 参考)DIAMOND online「サイバーエージェントが始めた新制度「グループ内副業」とは」https://diamond.jp/articles/-/221354

*4 参考)朝日新聞デジタル「副業解禁の狙いは?SB人事「社外での知識、イノベに」」https://www.asahi.com/articles/ASKDP755XKDPULFA03Q.html?iref=pc_extlink

*5・13 参考)厚生労働省「サイボウズの複業制度」P5・8

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000183637.pdf

*6 参考)日本経済新聞「アサヒビール、副業解禁 3千人規模」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53834100W9A221C1TJ1000

*7 参考)NIKKEI STYLE「ロートの副業解禁「優秀な人の会社囲い込みは社会悪」」

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO32289130X20C18A6000000/

*8 参考)日本経済新聞「キリンHD、副業解禁 資格生かした業務など」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61025160R00C20A7XQH000

*9 参考)参考)ユニ・チャーム、本社に個室型の「集中席」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45911120Q9A610C1XQH000

*10 参考)日経ビジネス「みずほFGが副業解禁 メガバンクで初めて容認」

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/depth/00186/

*11 参考)日本経済新聞「SMBC日興証券・清水社長「週3日勤務制を導入」」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53419160W9A211C1EE9000

*12 参考)日本経済新聞「新生銀、兼業・副業を解禁 大手銀初」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28689810Y8A320C1EE9000