就職活動や転職活動に欠かせない自己分析。

どんな企業で働きたいか、どんな働き方をしたいかを見極めるためにはもちろん、希望する企業に自分の強みや弱みをふまえて自己PRをするためにも必要です。

そんなときに役立つ自己分析方法としてSWOT分析を紹介します。

これは、特に、キャリアアップやキャリアチェンジといった具体的な目標があるときに使える自己分析方法のひとつです。

個別企業の面接や職務経歴書対策にも活用できるフレームワークですので、ぜひ参考にしてみてください。

1.自己分析のフレームワークSWOT分析とは?

SWOT分析とは、もともとは経営戦略を考えるためのフレームワークです。

外部環境に対して自社や自社製品の強みを知り、経営判断を行うというツールですが、これを、転職活動において、「企業にどうやって自分を売り込むか」という対策を練るのに使うこともできます。

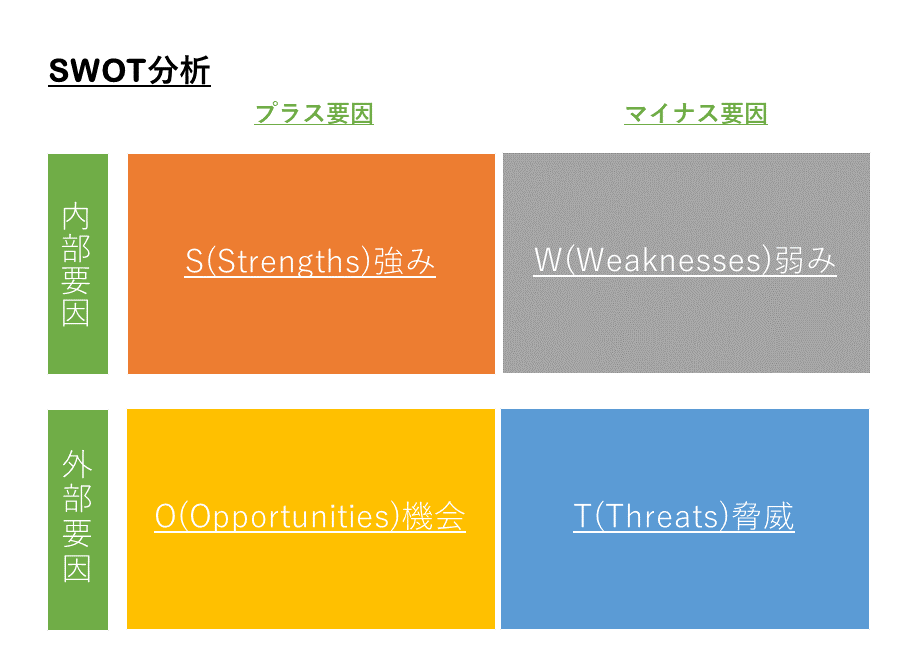

SWOTとは、強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) の4つの分類の頭文字を表したものです。

実際の分析方法では、この4つのカテゴリーで下記のように、現在の状況を把握していきます。

自己分析にSWOTを使う場合、図の「内部要因」とは自分のこと、「外部要因」とは志望する業界や企業のことを指します。

それぞれのプラス要因、マイナス要因が、下記のように4つに分類されます。

S(強み):自分の長所

W(弱み):自分の短所

O(機会):志望業界や企業の(自分にとっての)メリット

T(脅威):志望業界や企業の(自分にとっての)デメリット

これら4つのカテゴリー別に、現状を整理していきます。

2.キャリアアップやキャリアチェンジなど目的を定めて使う

SWOT分析の利用に際して注意したいのは、「なんのために使うか」という目的を先に設定しておくことです。

SWOTは残念ながら「何をしたいか」「何に向いているか」という自己探求の方法としては、あまり使い勝手がよくありません。

「A社に受かるためにはどうすればいいか」「営業職から技術職にキャリアチェンジをしたいがどうすればよいか」という具体的なプランを実現するのに便利な自己分析ツールです。

ここでは下記のような目的で使う場合の利用方法を見てみましょう。

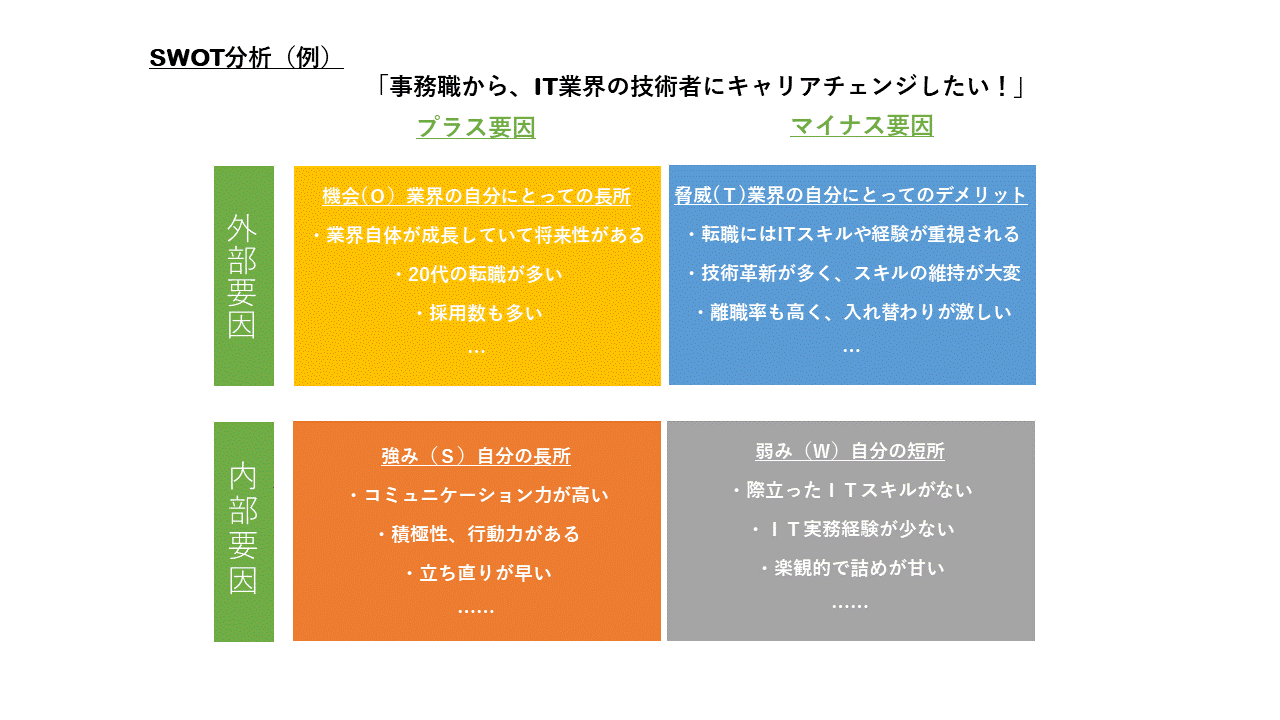

現在、医療介護施設の事務職だが、IT化の遅れた施設で、たまたまWEBサイトの構 築を担当したことをきっかけに、IT技術に興味がわき、システムエンジニアかプロ グラマーにキャリアチェンジしたいと思っています。

SWOT分析のフレームワークを使って、状況を洗い出すると下記のようになります。

先ほどの図と異なり、外的要因(応募先のメリット・デメリット)を上に記載しています。

SWOT分析は、本来、外的環境に合わせて戦略を練る方法なので、外的環境を先に設定し、それに応じて、強みや弱みといった内部要因を挙げていくのが実践的な使い方

です。

そのため、図では外部要因を先に記載しています。

外部要因には、企業の採用事情のほか、企業の強みや将来性、また、業界全体のトレンドやトピックスなどから、自分にとって都合のいいもの(機会)、都合の悪いもの(脅威)を入れるとよいでしょう。

ちなみに、S(強み)、W(弱み)、O(機会)、T(脅威)は、それぞれ具体的な情報やデータがたくさんあるほど、より具体的な戦略を考えることができます。

3.クロスSWOT分析でより強い自己PRを作る

先のSWOT分析を、さらに深めていきましょう。

具体的には、内部要因と外部要因を掛け合わせて考えます。

応募先の状況(外部要因)に合わせて、個人の強みや弱み(内部要因)をどう活かすか、考察します。

考え方のマトリックスは下記のようなものです。

これを、転職活動での使い方に置き換えてみましょう。

それぞれの掛け合わせの戦略を下記のように考えます。

1)SO戦略=「強み」×「機会」

自分の強みを、応募先の好条件にからめてどうやって最大限に生かすか。

2)ST戦略=「強み」×「脅威」

自分の強みで、応募先の悪条件をどう乗り越えるか。

3)WO戦略=「弱み」×「機会」

自分の弱みで、応募先の好条件を逃さないために、どう補完するか。

4)WT戦略=「弱み」×「脅威」

自分の弱点で、応募先の悪条件をどう乗り越えるか。撤退も視野にいれて、悪い影響を最小限にする。

この4つの視点で、先ほどの「IT業界にキャリアチェンジしたい」という例を見てみましょう。

図に示した戦略を見てみると…

1)SO戦略=「強み」×「機会」

「強み」行動力、コミュニケーション力がある × 「機会」20代の転職が多い

⇒20代の転職・採用が多いことから、経験より「やる気」「伸びしろ」を期待されていると考えて、強みの「行動力」「コミュニケーション力」を積極的にアピール。

2)ST戦略=「強み」×「脅威」

「強み」行動力、積極性がある × 「脅威」ITスキルを求められる

⇒ITスキル以外の力、コミュニケーション力や行動力を重視する企業を選ぶ。

3)WO戦略=「弱み」×「機会」

「弱み」ITスキルがない × 「機会」20代の転職が多い。採用数が多い。

⇒ITスキルはないが、機会を逃さないよう、とにかくたくさん受けてみる。

4)WT戦略=「弱み」×「脅威」

「弱み」ITスキルがない × 「脅威」ITスキルを求められる。

⇒ITスキルのハードルの低いところを探してみる。未経験者を採用している企業や、ITスキル以外を重視する企業を選ぶ。

このように、さまざまな組み合わせで、対策を具体的に考えることができます。

4.面接や職務経歴書に反映させる方法

ここでは、SWOT分析の面接や職務経歴書への役立て方を紹介します。

①会社ごとにクロスSWOT分析をする

事例として、例えば、仮に、先ほどの「IT業界へのキャリアチェンジをしたい」というSWOT分析で得られた「WT戦略=未経験採用の企業を探してみる」を実践して応募先を探したところ、WEB制作の会社に未経験者採用が多いことが分かってきたとします。

そして、その中の一社、A社を受ける場合の分析例を紹介します。

まず、A社の募集要項などを踏まえて、外部要因であるA社の「機会」「脅威」を洗い出します。そして、その応募に際しての自分の強みと弱みをピックアップして、クロスSWOT分析に落とし込んでいきます。

図にもあるように、A社を受けるための対策が見えてきます。

1)SO戦略=「強み」×「機会」

「強み」コミュニケーション力と行動力 × 「機会」論理的思考と問題解決力を重視

⇒コミュニケーション力と行動力で問題解決をしてきた実績をアピールする。

2)ST戦略=「強み」×「脅威」

「強み」行動力、積極性がある × 「脅威」競合他社が多い。

⇒競合他社に比べて、A社の力を入れている分野に共感していることを主張する。自分の行動力と積極性をぜひその分野で役立てたいと、熱意をアピール。

3)WO戦略=「弱み」×「機会」

「弱み」ITスキルがない × 「機会」論理的思考や問題解決力を重視

⇒スキルのなさはあまりハンデにならない。やりたいという熱意や、積極的に学びたい意欲など、ITスキル以外をアピール

4)WT戦略=「弱み」×「脅威」

「弱み」ITスキルがない × 「脅威」同じITスキルのない志望者が殺到しそう

⇒差別化を図る。事前に勉強してきたことや、A社に入ってやりたいことなど、個人的なエピソードでアピールできるようにするなど。

これらの分析を、面接や職務経歴書に反映させます。

②面接に用いる場合

SWOT分析では、自分の強みや弱みを会社の事情と絡めて考えていますから、面接で、長所や短所を語る自己PRの素材として利用することができます。

弱みを語るときも、クロスSWOT分析では、弱みを克服する視点で考えていますので、前向きさを残して語ることができます。

前職で、WEBサイトの構築を担当したのをきっかけに、WEBサイト制作に興味を持つようになりました。作ったものが、みんなの利便性につながり、役に立ち、やりがいを感じました。ゼロからのサイトの立ち上げで不安でしたが、わからないことは臆せず専門家に聞き、現場のリクエストや問題点もしっかり棚卸して吸い上げるなど、積極性やコミュニケーション力が鍛えられました。A社のWEBサービスは環境や教育分野でよく使われていて社会貢献度が高いと思っています。ぜひ自分の積極性や行動力を役立てたいと思います。

③職務履歴書に用いる場合

職務経歴書では、どこでどんなことをしてきたか、具体的な業務内容と、具体的な成果を端的にわかるように書かなければなりません。

その際に、SWOTで分析した強みや弱みから、特に伝えたいエピソードをピックアップして書くと、自分自身をPRしやすくなります。

長所:問題解決能力

医療介護施設で総務を担当しているときに、WEBサイトの立ち上げの担当者を任されました。専門外のことでしたが、専門家に話を聞いたり、サイトの必要性を感じている現場のニーズや問題点を拾い上げ、設計し、実現させていきました。試行錯誤の連続でしたが、皆に役立つサイトを立ち上げられて達成感があった上に、コミュニケーション力、行動力、積極性など身についた力は多いです。

このクロス分析のマトリックスの情報を充実させればさせるほど、個別企業ごとの自己分析が深まり、面接や職務経歴書で語れることが多くなります。ぜひ、転職活動の成功に向けて、このSWOT分析を活用してみてはいかがでしょうか。

参考)「続・農産物マーケティング活動の手引き」宮城県農業園芸研究所

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/620174.pdf

プロフィール:ビジネス系出版社にて、企業情報のリサーチ、編集職などを経て、現在フリーランスのライター。主に、ビジネス・キャリア分野の執筆のほか、エンターテイメント情報などを中心に、WEB、書籍など媒体問わず活動。