日中はバリバリ働き、急いで自宅に帰ってから家事と育児をこなす日々。

夜はぐっすり眠れず、朝起きてもなんだかスッキリしない…。

このように、働くママの日常は慌ただしく、毎日あっという間に時間が過ぎて行ってしまいます。

最近ではコロナ禍により在宅ワークが浸透してきましたが、なかには子どもの面倒を見ながら仕事をこなしている人もいるでしょう。

働くママのなかには、余裕がなく不調を感じてもすぐに対処できないという人も、多いのではないでしょうか。

しかし、不調をそのままにしておくと思わぬ病気につながることがあるかも知れません。

そこで今回は、働くママが感じる不調や気をつけたい病気を取り上げ、忙しいなかでも健康を保ちながら暮らすコツを、看護師の立場からご説明します。

筆者も、働くママのひとりです。

自分の経験談もふまえながらお伝えしますので、日々の暮らしの参考にしていただけると嬉しいです。

1.働くママは自分のことを後回し?約4割が「特に何もしていない」

「毎日忙しくてクタクタ!」という働くママも多いかと思いますが、これはデータにも表れています。

2017年に小林製薬が行った調査によると、約6割(58.0%)の働くママが「仕事とママの両立で疲れ切っている」 と回答しています。*1

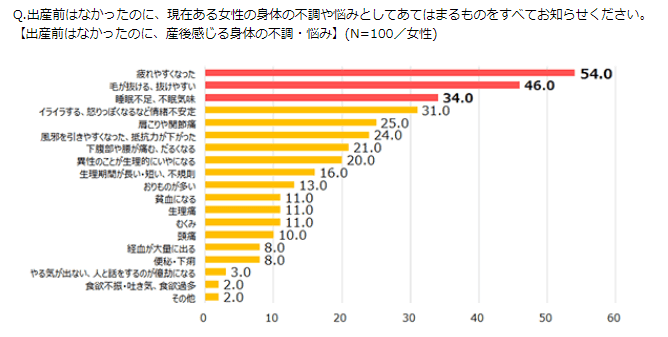

次に、具体的な不調の内容についてみてみましょう。

産後に感じるようになった体の不調トップ3は、「疲れやすくなった」54.0%、「毛が抜けやすい」46.0%、「睡眠不足」34.0%でした。*1

引用)小林製薬 「ニュースリリース 小林製薬 2017年 働くママの生活と健康に関する実態調査 」(https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2017/170206_03/index.html)

このように、半数以上の人が疲れやすさを感じています。

しかし、不調にしっかり対処している人は少なくありません。

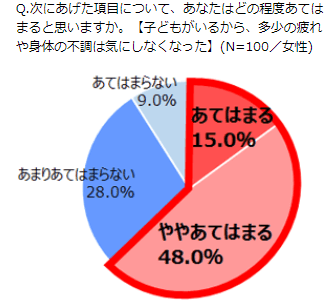

「子どもがいるから多少の疲れや不調は気にしない」という項目では、「あてはまる」15.0%、「ややあてはまる」48.0%で、合計すると 約6割(63.0%)でした。*1

引用)小林製薬 「ニュースリリース 小林製薬 2017年 働くママの生活と健康に関する実態調査 」(https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2017/170206_03/index.html)

さらに、産後に感じる不調に対して、約4割(37.1%)の人が「特に何もしていない」と回答しています。*1

これらのデータから分かるのは、働くママの多くが何らかの不調を感じているものの、改善できていないということです。

働くママは、仕事が終わっても家事や育児が優先になってしまい、自分に構う余裕がありません。

そのため、不調を感じたとしても、生活に支障がなければ対処しない人が多いのではないかと考えられます。

2.疲れやすさの原因とは?放置すると病気の可能性も

見出し1で取り上げた、働くママが感じる具体的な不調で最も多かったのは「疲れやすさ」でした。

「疲れる」という感覚は誰しも感じるものなので、それだけだと病気を疑う人は少なく、多くの人が放置してしまいます。

しかし、疲れやすさを感じる原因はさまざまあり、そのままにしておくと問題が起こる可能性があります。

疲れやすさの原因のなかで、特に働くママに関連するものは以下の3つです。

①日常生活の乱れ

日々の忙しさから、食生活の乱れや運動不足、睡眠不足が起こりやすくなります。

そうすると、日々の疲れがとりきれず、蓄積してしまいます。

②女性ホルモンの変動

女性と密接に関係する女性ホルモンは、約1ヶ月の周期で以下のように変動します。

![厚生労働省 「e-ヘルスネット [情報提供] 女性の睡眠障害」](https://saiyopro.com/wp-content/uploads/2021/02/厚生労働省-「e-ヘルスネット-情報提供-女性の睡眠障害」.png)

引用)厚生労働省 「e-ヘルスネット [情報提供] 女性の睡眠障害」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-005.html)

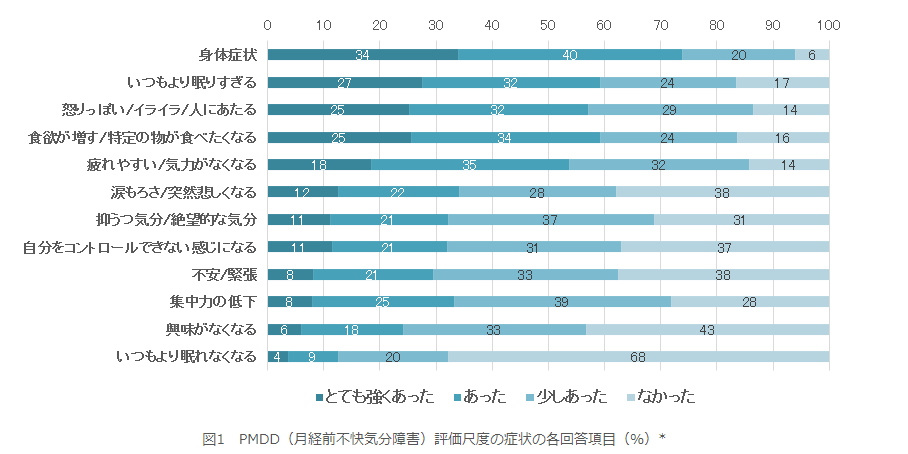

これによって、特に月経前は不快な症状を感じる人は多くいます。

国立成育医療研究センターと日本医療研究開発機構が発表したデータによると、約7割の女性が月経前に不調を感じており、4人に1人が月経前に何らかの症状によって仕事や家事に支障をきたしていることが分かりました。*2

「疲れやすい/気力がなくなる」では、「とても強くあった」「あった」の合計は53%、「少しあった」も含めると85%と高い割合になります。*2

引用)国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 「約1万人の調査で約7割が月経前に身体の不調を経験―4人に1人は月経前の何らかの症状が仕事や家事の支障に―」(https://www.amed.go.jp/news/seika/kenkyu/20201127.html)

③病気の可能性

病気のなかには、疲れやすさが症状として出やすい病気もあります。

具体的には、

・貧血

・バセドウ病:甲状腺ホルモンが多く分泌され、疲れやすさや動悸、体重減少などがおきる

・うつ病

などです。

では、疲れを放置するとどうなるのでしょうか。

・集中力が低下してやるべきことが終わらず、時間がかかってしまい、また疲労が蓄積するという負のスパイラルに陥る

・免疫力が低下し、風邪をひきやすくなる

・自律神経の乱れにより、さまざまな身体症状(めまいや動悸など)、うつ症状などがおこる

このように、「疲れやすさ」を放置していると日常生活にも悪影響を及ぼす可能性があります。

3.「疲れやすさ」だけではない!働くママにおこりやすい病気

働くママが気をつけたいのは、疲れやすさだけではありません。

患う確率が高い病気もあるので、注意が必要です。

①がん

がんは中年以降に発症しやすいというイメージがあるかもしれませんが、若くても発症するものもあります。

以下のグラフの通り、子宮がんは20代から、乳がんは30代から罹患率が上がります。

40代以降になると、その他のがんの罹患率も上昇します。

年)」.png)

引用)内閣府 男女共同参画局 「I-5-2図 女性の年齢階級別がん罹患率(平成26(2014)年)」(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-05-02.html)

②更年期障害

40代後半になり、閉経が近づくと更年期障害を発症する人がいます。

症状は、のぼせやほてり、気分の落ち込みなどさまざまで、症状の程度によってホルモン補充療法を行います。

③骨粗しょう症

骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。

女性ホルモンは骨の形成に関わっているので、年齢とともに女性ホルモンが減少すると骨粗しょう症になる確率が高くなります。

4.自分のケアも大切!働くママが健康を保つためのコツ

自分の健康も大切だけど、現実として時間がない…。

このような働くママのために、できるだけ実現可能な対策をまとめました。

ライフスタイルに合わせて、1つでも取り入れてみてください。

①手を抜けるところは抜く

今抱えている役割は、全てあなたがこなす必要があるのでしょうか?

家族ができるものは、ぜひ頼っていきましょう。

最近では、時短家電や家事代行など、便利なモノ・サービスが充実してきました。

こういったものを活用するものおすすめです。

働くママの時間は限られているので、優先順位をつけてみて自分がやらなくてもよいものはどんどん手放していきましょう。

②自分の体調をメモする

手帳でもスマホでも、やりやすい方法でいいので、体調をメモしておくと便利です。

後で見返したときに、その症状がいつから続いているのか分かるので、受診時に伝えやすくなります。

さらに、忙しさや睡眠時間などもメモしておくと、何が原因なのか分かりやすくなり、日常生活の改善に向けて行動できます。

これは筆者自身が最近取り入れた習慣で、健康管理に役立っていると感じています。

③自分の時間を少しでも作る

自分の時間を作ろうと思っても、やるべきことを優先してしまい、「今日も終わってしまった…」とため息をつくこともあるかも知れません。

こうなるのを防ぐために、「〇時からは自分の好きなことをする」とあらかじめ自分の時間を確保しましょう。

他の用事と同じように、自分を労わることも大切です。

決めた時間になったら、自分のことを優先させてください。

難しければ、通勤時間やお昼休憩など隙間時間を活用しましょう。

読書をしたり音楽を聴いたり、少しの時間でも好きなことをするとリラックスできます。

④健康診断を活用する

会社に勤めている人は、年に1回健康診断があるので、自分の体調をチェックする機会にしましょう。

気になる結果が出たら、病院で再検査を受けるようにしてください。

また、普段から気になる症状がある人は、健康診断のときに相談するのも良い方法です。

⑤子育てに役立つ制度を利用する

育児・介護休業法では、子どもが3歳に満たない場合、1日原則6時間の勤務と定められています。

その他、所定外労働の免除や子の看護休暇など、子育てと仕事を両立するための制度があります。

積極的に利用して、仕事と育児のバランスをとりましょう。

5.まとめ

ママは自分のことよりも仕事や家族を優先しがちですが、倒れてしまうと家族にとって一大事です。

やることがたくさんあって大変だとは思いますが、自分自身の健康を守ることも意識してみてください。

そのためには、できるだけ負担を減らしながら優先順位をつけて用事をこなすことがポイントです。

健康に暮らすためのコツをいくつか挙げましたが、一人ひとりライフスタイルも考え方も違います。

自分にとってどうすれば健康でいられるのか考え、試行錯誤しながら自分に合った方法を見つけて下さい。

プロフィール:フリーライター。看護師として病院や介護の現場で勤務後、子育てをきっかけにライターに転身。看護師の経験を活かし、主に医療や介護の分野において根拠に基づいた分かりやすい記事を執筆。

https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2017/170206_03/index.html

*2参考)国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 「約1万人の調査で約7割が月経前に身体の不調を経験―4人に1人は月経前の何らかの症状が仕事や家事の支障に―」

https://www.amed.go.jp/news/seika/kenkyu/20201127.html