コロナウイルスの感染拡大でテレワークに移行した人の間では、「通勤がなくて楽」「柔軟な働き方ができる」といったポジティブな感想が出ています。

しかし、長引く感染予防対策で心身に不調をきたす人が出てきているという現状について、厚生労働省や各種メディアから報じられるようになってきました。

終息の見通しが立たない中で、心身の健康を守りながら新しい働き方を続けていくためのポイントをいくつかご紹介します。

1.テレワークのメリットデメリット

「うつになりかけていたと思う」

筆者の30代の友人はメーカーに勤務していますが、2020年4月に一度目の緊急事態宣言が出されてからテレワークに変わり、出社は週1日、それ以外は在宅という生活になりました。

趣味を大切にしながら、仕事もある程度のやりがいを保ちつつ器用にこなしているタイプの彼女と、夏の終わり頃になって久々に会って話をしていた時のことです。

「自分の家だと集中力が続かないし、かといって時間も持て余してしまって、うつ病について少しわかるようになった気がします。

自分ですごく意外だったんですけど、6月あたりはすごくきつくて、自分もうつになりかけていたと思います。自分はそういうのとは無縁だと思ってたんですけど、さすがに辛かった。」

と言うのです。

彼女が自分で原因を探ったところ、

・通勤がなくなったことで逆に体を動かさなくなり、時々出社するだけで疲れてしまうようになっていた

・話しかける相手がいない環境で黙々と仕事をしていると、短時間で苦痛になってしまう

といったことが思い当たるといいます。

突然慣れない環境に置かれたことで戸惑う人は少なくないことでしょう。

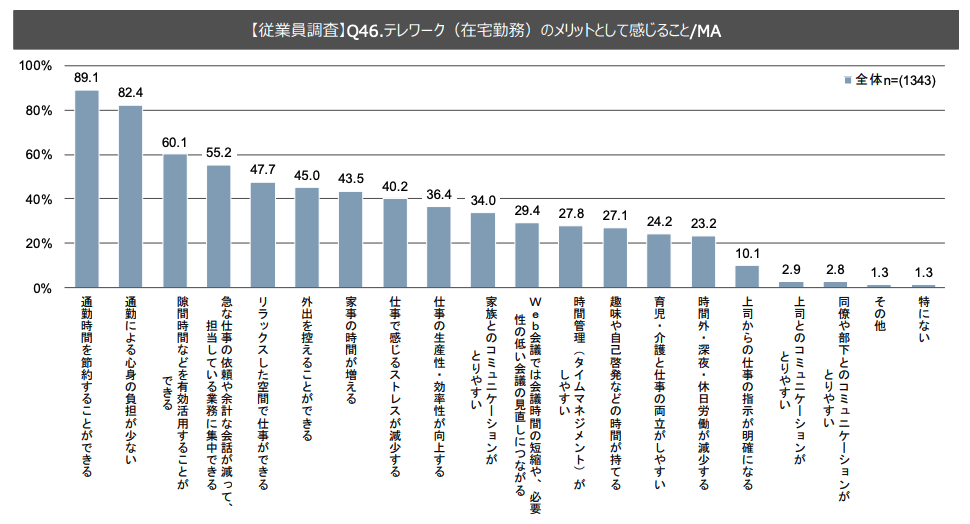

厚生労働省の調査によると、会社員がテレワークで感じているメリットとデメリットは以下のようなものです(図1、2)。

テレワークで感じるメリット

図1 テレワークで感じるメリット

(出所「テレワークの労務管理等に関する実態調査(速報版)」厚生労働省調査

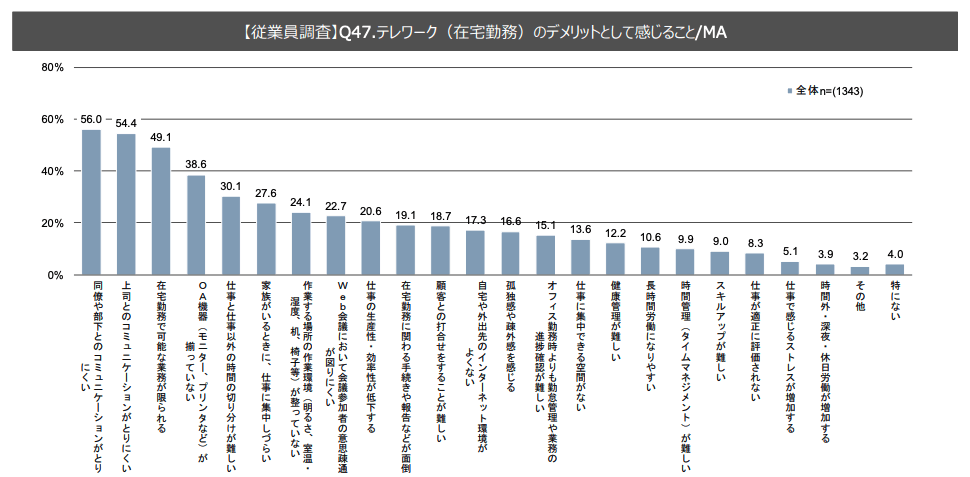

テレワークで感じるデメリット

図2 テレワークで感じるデメリット

(出所「テレワークの労務管理等に関する実態調査(速報版)」厚生労働省調査

「通勤時間の節約」「隙間時間を有効活用できる」といったメリットを感じる人が多い一方で、コミュニケーションの不便さというデメリットを半数以上の人が感じています。

ただこれは、業務上の不便ということにとどまりません。

「テレワークうつ」についての報道がいくつかあります。

NHKの特集では、都内の心療内科に通う金融機関勤務の女性の例が紹介されています。

このような悩みを抱えていました。

「寝つきが悪かったり、朝起きても疲れがとれなかったりして、体も精神的にもすごいしんどい状態です。テレワークの人、会社に出勤している人、上司、社員全員が顔を合わせているわけではないので、連想ゲームじゃないですけれど、どこかで話が食い違ったりということがあって」

また、読売新聞の報道では、都内の人事コンサルティング会社に

「ずっと家にいて気持ちが晴れない。食欲不振になり、体重も減っている」

「最近、仕事中に涙が出て止まらない」

といった相談が寄せられていることを紹介しています*1。

先ほどの筆者の友人も、自分が抱えているストレスに早く気づかなければ同じようになってたと思う、とのことでした。

オフィスに出社している時は気付きませんが、仕事の話を介したちょっとしたコミュニケーションの重要性を感じさせます。

逆に、ひと頃Twitter上などで「コロナ離婚」というキーワードが人気になりました。

普段一緒にいない時間帯にも家族が家の中にずっといることでストレスを感じるというものです。

そもそも書斎などを構えていない限り、個人の自宅は仕事に集中する場所としてデザインされているのではなく、寛ぐ場所として作られています。

そのような環境で仕事をすることには大きなギャップがありますし、業務上の不便もストレスの一因になっていることでしょう。

企業によっては社員に対して夜間や休日の外出を制限するところも出ています。

筆者の周辺では、午後8時以降は出かけないこと、休日は他の都道府県に行かないこと、という通達を出している企業がいくつかあります。

2.テレワークがもたらす他の心理的負荷

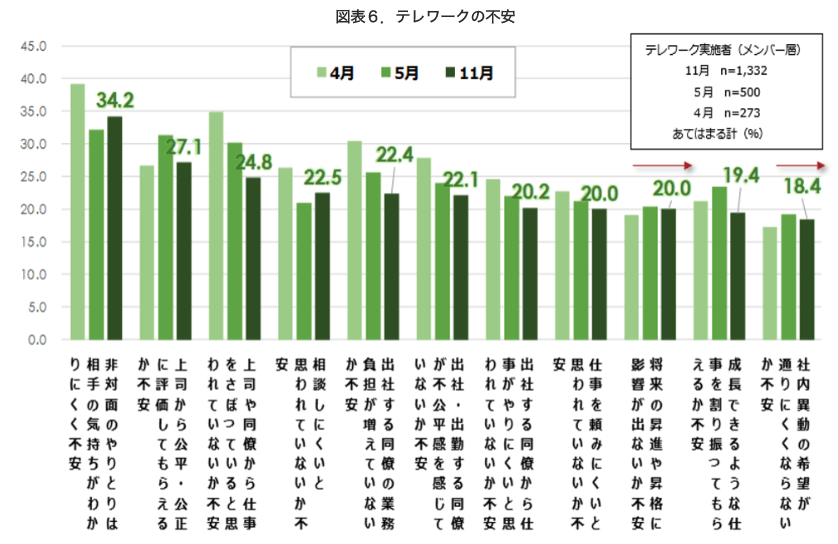

また、パーソル総合研究所が実施しているテレワークについてのアンケート調査によると、テレワークの不安として次のような不安心理が挙げられています(図3)。

図3 テレワークの不安

(出所「第四回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」パーソル総合研究所)

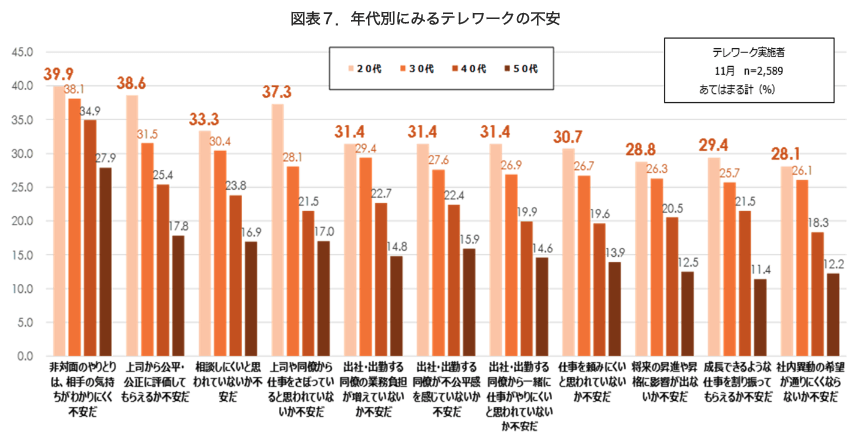

普段はあまり意識にのぼらないかもしれませんが、このような「漠然とした不安」が存在し、特に若い人に多いという結果が得られています(図3)。

図4 年代別にみるテレワークの不安

(出所「第四回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」パーソル総合研究所)

相手の顔や同僚の姿が見えないことで、これまであまり意識にのぼることがなかった様々なことを考え込んでしまっている状況です。

テレワークが「ニューノーマル」として継続しそうな人の場合は、ストレスを溜め込まないよう注意を払っていく必要があります。

3.テレワーク継続の注意点

①環境整備とストレスチェック

まず環境など物理的な側面から見てみましょう。

厚生労働省はテレワークの環境について、このようなアドバイスを出しています(図5)。

図5 推奨されるテレワークの環境

(出所「テレワークを有効に活用しましょう」厚生労働省パンフレット)

肉体的な不満が蓄積し、精神的ストレスとして爆発するということも珍しくありませんので、環境には気を配りましょう。

また、ストレスに「早く気づく」ことも重要です。

厚生労働省のサイトに、いくつかのチェック項目があります。定期的に試してみましょう。

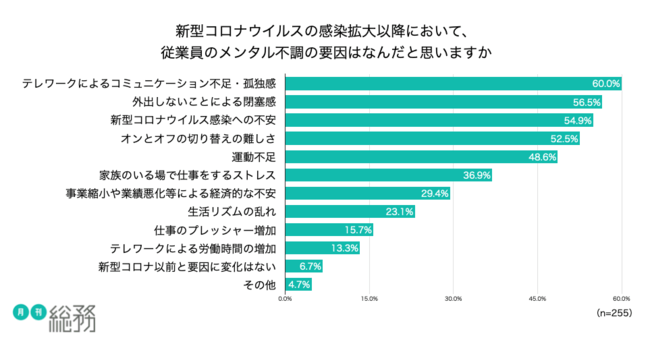

企業総務向けの専門誌を発行する「月刊総務」の調査によると、従業員のメンタル不調の要因としては以下のようなものが多く挙げられています(図6)。

図6 従業員のメンタル不調の要因(出所「月刊総務」アンケート調査)

コミュニケーション不足や外出しないことによる閉塞感もそうですが、

・オンとオフの切り替えの難しさ

・運動不足

も大きな要因になっている点に注意が必要です。

②気分の切り替え方法

筆者はコロナ以前から、ここ数年は自宅で仕事をする時間が非常に長い環境にあります。

緊急事態宣言下でなくとも、人と接する時間が激減し、声を発する時間が激減したことで当初は大きな戸惑いがありました。

元々、報道局という騒がしいオフィスの中でも黙々と原稿を書く時間が多かったので、集中することに慣れていました。

当時の環境下では業務に一区切りついた後に社内で「お疲れ様でした」と声をかけあったり、1日を振り返って色々と会話をする時間も多く、それがゼロになったことで様々な変化を経験します。

気がつくと、何日も誰とも会話していない、という時は珍しくありません。

また、往復の通勤時間がなくなったことは良いことではありますが、その分「区切り」がなくなるのもまた事実です。

運動量が大きく減ったことを実感しただけでなく、通勤時間というのは就業に向けた心の準備時間でもあったのだなあと気付きました。

上記のアンケート調査にもあるように、「オンとオフの切り替え」は非常に大切です。

そこで、例えば、

・これまでの通勤時間中の習慣があればなるべく再現する=電車で音楽を聴く、決まった場所で決まった時間にコーヒーを飲んで休憩する習慣があった、などの場合はなるべくそれを再現する

・業務前にベランダなどで外の空気をゆっくり吸い、心の通勤時間を作る

・顔の筋肉を動かす

ことも有効だと感じています。「激変緩和」の方法を考える必要があります。

また、日頃からスポーツの習慣がない人でも、通勤時間がなくなることの運動不足は予想以上に大きなものです。

冒頭に紹介した友人も、「時々長距離を移動すると筋肉痛になって驚いた」とのことでした。

筆者は日常から、食料品の買い物などをあえて隣の駅まで出かけ、家を出て戻ってくるまでに1時間半ほどかけるようにしています。

一度目の緊急事態宣言後は近所を散歩、ジョギングする人の姿を多く見かけましたが、冬場の冷え込みに伴ってその数は減ったように感じます。

しかし、無理のない範囲で「毎日一定時間外の空気を吸う」時間を、通勤がわりにどこかで作ることは重要です。

筆者の知人の精神科医は、「人間と言えども、『動物として体を動かす時間』と、運動による適度な疲労感がないと睡眠の質が悪くなる」とよく言います。

4.まとめ

メンタルの不調はいつどこで誰に起きてもおかしくないものですが、感染症という非常事態においては、その可能性がさらに高まっていることに不思議はありません。

会社にとっても、テレワーク環境下では従業員のメンタルケアが難しくなりますので、不調がある場合はこれまで以上にこまめに相談するように心がけましょう。

また、オンラインツールを利用して、同僚や周囲の人とこまめにコミュニケーションを持つように心がけたいものです。

「今日は楽しく喋り疲れたなあ」という日が定期的にあった方が良いと感じます。

テレワークが今後の「日常」となっていく業種の人も多いことでしょう。

心療内科や精神科に通うことのハードルを高く感じている人も多いとは思いますが、早めに専門医に相談するのもまたひとつの重要スキルです。