「頑張って志望する企業に入社できたのに、イメージと違う」

「こんなはずじゃなかった」

新入社員として過ごすうちに、このような気持ちになったことはないでしょうか。

実は、あなただけでなはく、多くの新入社員に起きている現象です。

心理学の世界で「リアリティ・ショック」と呼ばれるこうした現象とその対処法について紹介します。

就活中の人もぜひ参考にしてください。

1.8割の新入社員に訪れる「リアリティ・ショック」

長い就職活動で内定を勝ち取った時はとても嬉しく、入社までの日々を楽しみに感じることでしょう。

「社会人として成長したい」「楽しんで働きたい」という気持ちもあったかとは思いますが、入社後、多くの新入社員が気持ちの変化を感じています。

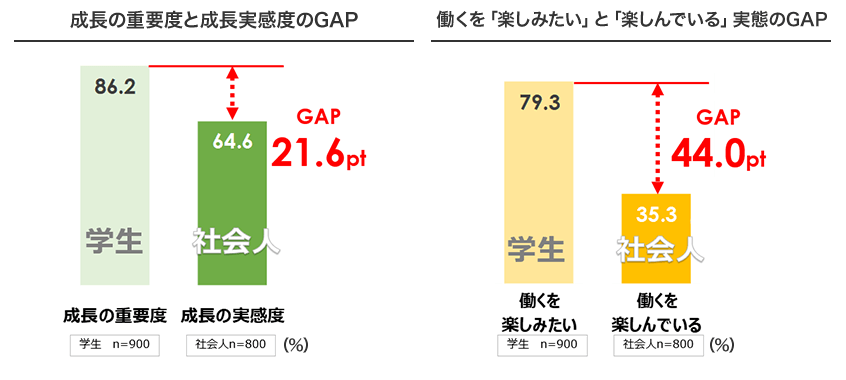

大手シンクタンクのパーソル総合研究所の調査によると、就活中に感じている成長や楽しむことへの実感度は、入社後にはこのように変化しています(図1)。

図1 入社前後の心理変化

(出所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」パーソル総合研究所×CAMP)

入社前に「仕事を通じて成長したい」と答えた人が86.2%にのぼっているのに対して、実際に成長を実感できている新入社員は64.6%。

「働くことを楽しみたい」と答えている入社前の人が79.3%いるのに対し、入社後に楽しめている人は35.3%しかいないという結果です。

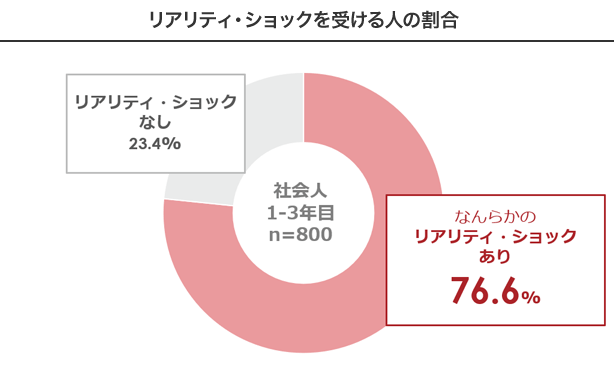

入社後に、それまでのイメージとのギャップを感じる「リアリティ・ショック」と呼ばれる心理状態は、実は新入社員の8割近くが経験しています(図2)。

図2 リアリティ・ショックを受ける人の割合

(出所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」パーソル総合研究所×CAMP)

中にはリアリティ・ショックが原因で会社を休みがちになったり、そのまま退職してしまう人もいます。

なお、入社前後でギャップを感じることの具体的な内容はこのようなものです(図3)。

図3 入社前のイメージと異なっていたこと

(出所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」パーソル総合研究所×CAMP)

報酬、昇進、仕事のやりがい、働きやすさなどが挙がっています。

もちろん、就職すると学生のときと同じような感覚や生活でいられないというのは事実です。生活がガラリと変わりますから、戸惑うことが多いのは当然のことです。

だからといってすぐに会社を辞めたくはない、と考える人は、何らかの方法でリアリティ・ショックを乗り越えていきたいものです。

2.リアリティ・ショックの乗り越え方

(1) 新卒社員の役割

新入社員のうちは、毎日が未経験との遭遇です。

学生時代に勉強したことが直接役に立たないということはよくあることです。

一生懸命勉強したのに、悔しい思いをする人は多いことでしょう。

しかし、大学と違い、会社は20年、30年離れた先輩がいる世界です。そして20年、30年たっても様々な壁にぶつかり、ひどく悩む人が多いのが会社という場所です。

20年、30年たっても解決できないことにぶつかるのですから、新入社員が多くのことにぶつかる機会はその20倍、30倍あって当然です。

仕事を覚えることは重要ですが、覚えるためにもっと重要なことは「質問すること」です。

筆者は会社員時代、新入社員にはこのように声をかけていました。

「新入社員は質問するのが仕事。1年目だけは何にでも答えるけれど、それ以降同じことを聞くのは良いことではないよ。」

先輩社員からすれば一番困るのは、わかっていないことを「わかったふり」「脇に置く」ことで「ああ、これはもう教えなくていいんだな」と思わされてしまうことです。

わからなくて当然です。特に「お金を稼ぐ」「会社の看板を背負う」というのはそう軽いことではありません。

完璧を求める人や、周囲を気にする人ほど「できなかったこと」があると落ち込んでしまうかもしれませんが、失敗体験を積む時期、わからないことをどんどん質問するのが仕事なのだ、というくらいの気持ちを持って日々を過ごすのが良いでしょう。

(2) スマホに頼らない

今は仕事時間中出会っても、ちょっとした時間にスマートフォンでいろいろなことが検索できてしまう時代です。

便利ではありますが、頼りすぎてはいけません。

ネット上には様々な体験談や知識が載っていますが、それはあくまで

「その人の会社で起きたこと」

「その人の仕事で出会った出来事」

であり、会社も仕事内容も違えば、答えも違うということが多いからです。

そして先輩心理とは不思議なもので、何でもそつなくこなす新入社員を見ていると、逆に「本当に大丈夫かな」と思ってしまうものです。

質問したいけれど我慢しているんじゃないか、勝手な解釈をしてはいないか、そのような不安を抱いてしまいます。

何でも気軽に聞いてくれる新入社員ほど丁寧に教えたくなりますし、日々メモを取ってくれると嬉しく思います。

1日を過ごすだけでも多くの疑問に出会います。

一度聞いただけでは覚えられないことがあって当然です。ただ、何度も同じことを聞いてしまうと「覚える気がないのかな」と思われてしまいます。

(3) 同期など近い立場の人と多く話す

そして一番大切なのは、違和感について同期生や友人、話しやすい先輩などと多く会話することです。

自分がおかしいのかな?と感じてひとりで抱え込まないよう、多くの人と意見交換しましょう。失敗談を共有するのも良いことですし、意見交換をするのも大切なことです。

リアリティ・ショックに詳しい甲南大学の尾形真実哉授は、リアリティ・ショックに直面した新入社員の行動をこのように分類しています*1。

①リアリティ・ショックを自分では克服できないものと感じ、自己否定、無力感に陥る。

②リアリティ・ショックを会社や上司のせいにして、他者に対する不信感を募らせてしまう。

③リアリティ・ショックを自ら克服しようと考え、学習意欲に繋がる。

④上司や同僚、あるいは他のところにアクセスし、情報を集めることで克服しようとする。

できることならば③④のようなポジティブな切り替えをしたいところです。

まず、近いところからの情報収集です。

一人で抱え、ネットだけと向き合っていると、人はどうしても自分に近い意見、偏った情報ばかりを集めてしまいます。

それがポジティブな方向に働けば良いのですが、かえって不安や不信感を募らせるだけの結果になってしまうこともあります。

やはり生身の人間と接するのが良いでしょう。

3.就活生にできるリアリティ・ショック予防とは

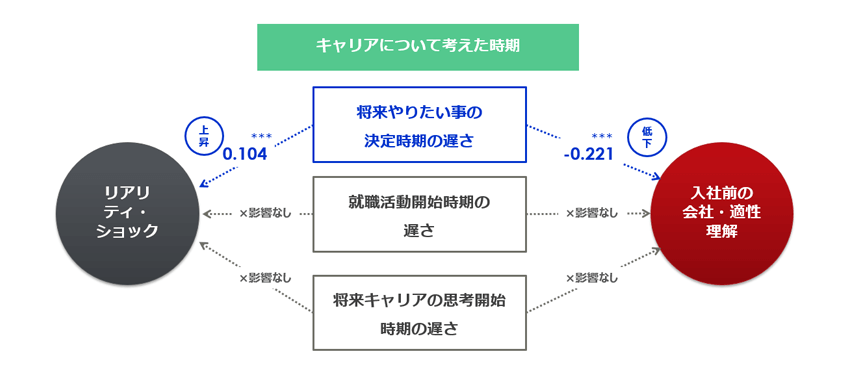

先に紹介したパーソル総合研究所の調査では、就活の仕方とリアリティ・ショックとの関係についてこのような結果が出ています(図4)。

図4 就活中の意識ととリアリティ・ショック

(出所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」パーソル総合研究所×CAMP)

就活中に、「多くの人の意見を聞く方がよい」と考えている人の方が、「就活中は重要な人だけに絞って話を聞けばよい」と考えている人よりもリアリティ・ショックに陥りにくいというものです。

また、「やりたい事」の決定時期もリアリティ・ショックに関係するという結果が出ています(図5)。

図5 やりたい事の決定時期とリアリティ・ショック

(出所「就職活動と入社後の実態に関する定量調査」パーソル総合研究所×CAMP)

やりたい事の決定が遅いほど、リアリティ・ショックに陥りやすいというのです。

確かに、やりたい事が早く決まっている方が情報収集には有利にはたらくので、理解に苦しむことでもありません。

入社前も入社後も、「情報量」が重要です。

4.まとめ

「もっと楽しく働けると思っていた」

「もっと厳しいと思っていたのにぬるい」

「リアリティ・ショック」には様々な形があります。

ただ、新しい生活には戸惑いがあって当然ですし、社会人生活はこれから何十年と続きます。

最初のうちにわからないことをなるべく多く解消しておかなければ、時間が経てば経つほど質問しにくくなっています。

「今の若い人」と括られるのは心地よいことではないかもしれませんが、上司層は「今の若い人は『報連相』が少なくて戸惑う」と感じています。

自分の中でのイメージのギャップ、上司との間の感覚のギャップを埋めていくためにも、「わからなくて当たり前」だという気持ちで臨むのもひとつのあり方です。

質問の数だけ、自分の成長にもつながります。

「できなかったこと」の方が圧倒的に多いのが新入社員の時期ですが、「できたこと」に目を向けると違った景色が見えることもあるでしょう。

小さくても積み重ねていくことが重要です。