政府が働く人を対象に最大で168万円を支給する給付金があるのですが、ご存知でしょうか。雇用形態に関係なく、雇用保険の加入者を対象とした「教育訓練給付制度」というものです。

雇用保険というと失業時に申請するもの、というイメージが強いかもしれませんがそれだけではありません。

教育訓練給付制度は、働きながら利用できるものです。キャリアアップしたい人は見逃さずチェックしておきましょう。

1.働きながらのスキルアップ

仕事をしながら専門知識の勉強をしたり資格を取ることはキャリアアップのために必要なことですが、費用がかかることをネックに感じている人も多いでしょう。

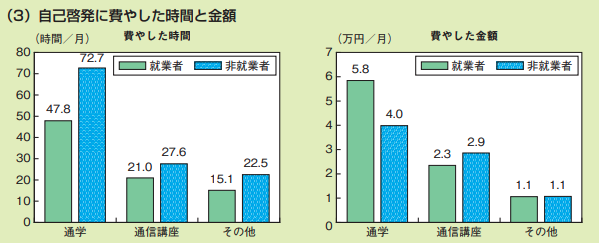

実際、働きながら勉強している人がかけている費用は、通学で月に約6万円、通信講座で月に約2万円というのが内閣府の調査結果です(図1)。

図1 自己啓発に費やした時間と金額(出典:「平成30年度 年次経済財政報告」内閣府)(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je18/pdf/p02023.pdf)p181

一方、社会的には人材不足もあり、特に専門知識や資格を持った人に対する需要は高まっています。そこで人材育成のために設けられているのがこの「教育訓練給付制度」です。

該当する講座であれば、かかった費用の2割~7割を国が負担してくれるというものですから、知らなければ損をする可能性があります。

2.教育訓練給付制度とは

教育給付制度は雇用保険の被保険者を対象にしています。

雇用保険に加入して働いている人、あるいは雇用保険に加入していた退職者の場合は一定の条件を満たせば利用できます。

雇用形態を問わず、週に20時間以上働く人は雇用保険加入者の対象ですから、多くの人が利用できる制度でしょう。

給付金の対象になるのは厚生労働省の指定を受けた教育機関での特定の講座です。教育訓練給付金制度は2種類あり、それぞれ講座の内容や給付額に違いがあります。

「一般教育訓練給付金」と、より高い専門性が必要な分野を対象とした「専門実践教育訓練給付金」とがありますので、それぞれの内容を見ていきましょう。

一般教育訓練給付金

対象になる具体的な講座内容は、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職初任者研修修了などです。

支給を受けられるのは、以下の条件のどちらかを満たす人です。

なお、「支給要件期間」とは、「受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間」のことをいいます。

1)雇用保険の一般被保険者など

受講開始日に、支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける人は当分の間、1年以上)あること。

2)雇用保険の一般保険者

一般被保険者などの資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ一定の要件を満たすこと。

支給額は、教育訓練日の20%(上限10万円)で、4,000円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、対象講座がより専門的なものになります。

まず、資格取得については「業務独占資格」「名称独占資格」というものがあります。これらは、その資格を持つ人にしか行えない業務がある、またはその資格を持つ人しか資格の名前を名乗れない資格のことです。

ここで対象になっているのは、看護師、介護福祉士、保育士、建築士などです。

他には、専門学校の職業実践専門課程、職業実践力育成プログラム(文部科学大臣の認定課程)、情報通信技術の資格取得、ITスキル習得講座が対象です。

対象になるのは、以下のどちらかの要件を満たす人です。

1)雇用保険の一般被保険者など

受講開始日に、支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける人は当分の間、2年以上)あること。

2)雇用保険の一般保険者

一般被保険者などの資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ一定の要件を満たすこと。

ただし2018年の制度拡充で、妊娠・出産や育児、怪我や病気などの理由で受講開始ができなかった場合は最大20年まで受講開始期間を延長することができるようになりました。

結婚後のブランクが大きい人にとっては注目すべき内容です。

支給額はかかった費用の50%(年間上限40万円)。また、専門実践教育訓練給付の場合は、講座を終了した日から1年以内に正社員などで雇用されると、給付額が上乗せされます。

この場合、かかった費用の70%(年間上限56万円)の給付金を受けられます。

専門実践教育訓練給付金は原則2年分までですが、内容によって最大3年分が支給されます。例えば3年の課程を修了して1年以内に正社員などで雇用されれば、最大で168万円の給付を受けられる計算です。

3.教育訓練給付金を受ける際の注意点

給付の対象となる講座や受講場所は厚生労働省の専門ホームページで検索できます*1。

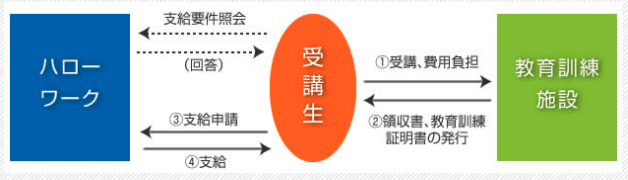

申請や受講の流れはこのようになっています(図2)。

まず、受講開始日あるいは開始予定日段階での自分の雇用保険の加入期間がどうなっているか、受講しようとする講座が認定を受けているものかどうかなどについて確認しましょう。照会先はハローワークですが、電話での照会は受け付けていません。

厚生労働大臣の認定をかたった講座を受けさせるという詐欺の手口も存在していて、トラブルを防ぐためにも必ず事前に照会する必要があります。

また、当然ながらこれらの給付金を受けるには、当該の講座を「修了」する必要があります。給付金は「後払い」(専門実践教育訓練の場合は半年ごとの申請・給付)なので、領収書や教育訓練証明書の発行を受けなければ給付の申請はできません。

他にもいくつか規定がありますので、まず詳しい説明を受けましょう。

4.まとめ

人手不足が加速する中、教育給付金制度はこれまでに2回拡充されています。特に専門実践教育訓練給付については、2018年に給付率の引き上げや対象者を拡大し、現在の形になっています。

無料セミナーなどの受講も良いのですが、数年単位で計画的にキャリアアップを考えるのも重要なことで、転職などに有利になりやすい上、専門性を持つことで仕事のやりがいも大きくなるでしょう。

具体的なプランを練って、ぜひ利用したい制度です。

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form