現在、多くの企業が採用に「DX枠」を設け、専門知識のある人材を募集しています。

ただ一口にエンジニアと言っても、求められる資質は企業によって様々です。

また、デジタルトランスフォーメーションの度合いが企業の明暗を分ける「2025年の崖」を意識すると、その企業の将来性が見えてきます。

より良い条件を求めて転職したいエンジニアに必要なスキルと、転職先を決めるにあたって参考にしたいデータをご紹介します。

1.IT技術の分野別市場予想

経済産業省が、IT人材や市場の動向についての調査結果をまとめています。

それによると、IT人材は2015年時点では約17万人が不足しており、さらに2030年には約59万人不足すると推計されています*1。

常に人手不足のイメージがあるエンジニア業界ですが、転職にあたっては将来性のある企業で、かつ良い条件で働ける場所を選びたいところです。

まず、技術分野についてです。

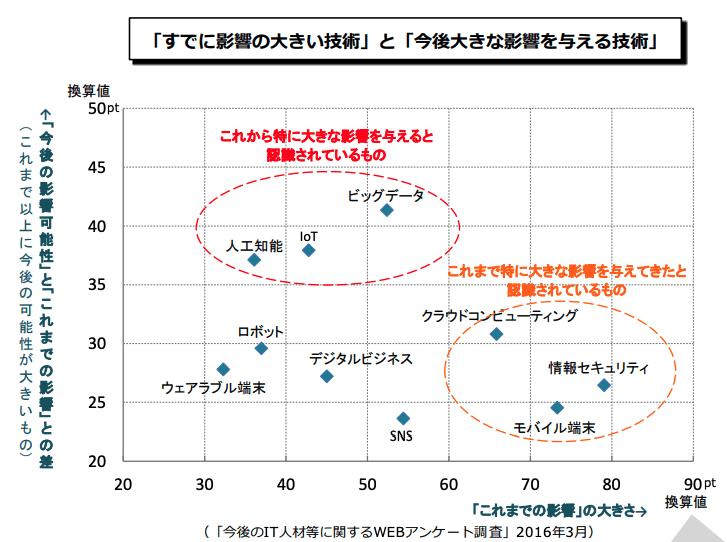

経済産業省のこの調査では、各技術の重要性について以下のようにマッピングされています(図1)。

図1 先端IT技術の影響度(出典:「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」経済産業省)(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf p9)

クラウドコンピューティング、情報セキュリティ、モバイル端末などは「これまでに特に大きな影響を与えてきた」と認識されています。

そして「これまで」よりも「これから特に大きな影響を与える」と認識されているのが、ビッグデータ、IoT、人工知能であるということです。

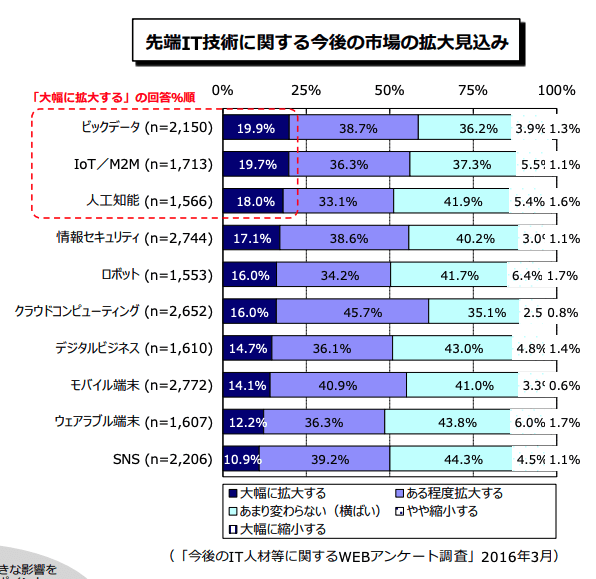

市場規模の拡大についても、同様の傾向がみられます(図2)。

図2 先端IT技術の市場拡大見込み(出典:「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」経済産業省)(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf p9)

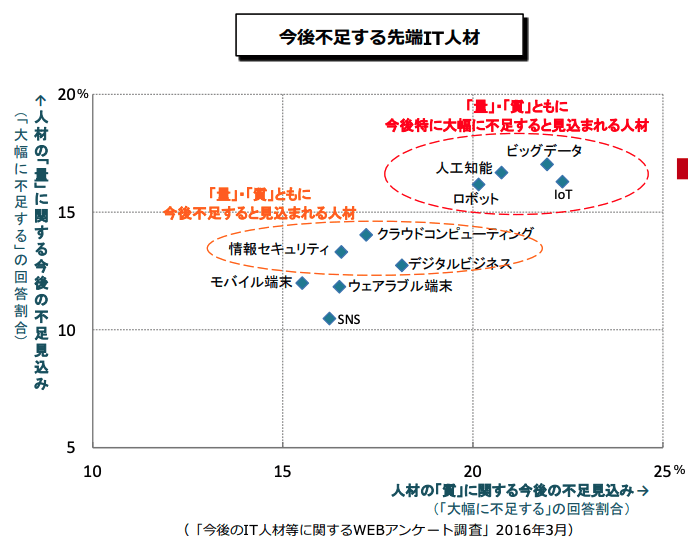

そして、この3分野に「ロボット」を加えた4つの分野について、人材が「量・質」ともに今後、特に大幅に不足すると見込まれています(図3)。

図3 今後不足する先端IT人材(出典:「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」経済産業省)(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf p10)

ここで注目したいのは、「これまでに特に大きな影響を与えてきた」分野であるクラウドコンピューティングや情報セキュリティなどの分野よりも、これら4分野は人材に「質」をより強く求めているという点です。

どのような「質」であるかは、下のようになっています(図4)。

図4 先端IT人材に求める「質」(出典:「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」経済産業省)(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf p10)

知識はもちろんのことですが、「製品やサービスを具体化できる人材」「販売を拡大できる人材」が不足しているというのが業界の悩みになっています。

2.「ハードスキル」と「ソフトスキル」

エンジニアのスキルは「ハードスキル」と「ソフトスキル」に分けて考えられます。

ハードスキルとはAI、ビッグデータ、クラウドといった技術的なスキルを指すもので、一方の「ソフトスキル」とは関係部門や社外とのコミュニケーションスキル、業務変革やビジネス創造を企画する能力・スキルのことです。

上の経済産業省の調査結果をみると、ビッグデータ、IoT、人工知能、ロボットと言った技術分野で人材の課題になっている「製品やサービスを具体化できる」「販売を拡大できる」というのはまさにソフトスキルに当たります。

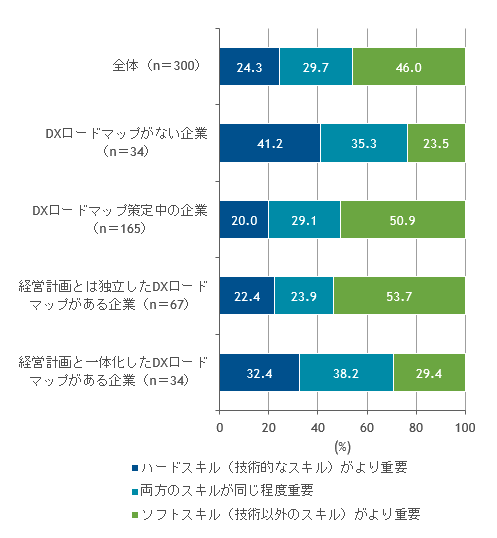

IT専門調査会社であるIDCジャパンが、DXを実践している企業、実験段階にある企業、DX実施を検討している企業を対象に行ったアンケート調査では、「ソフトスキルの方がより重要」とする企業が46.0%と半数近くあるという結果になっています。

図5 デジタル人材における「ハードスキル」と「ソフトスキル」の重要性比較

(出典:「国内企業のデジタル人材に関する調査結果を発表」IDC Japan)(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ46653120)

ただ、「DXの長期ロードマップを持っているかいないか」「そのロードマップは経営計画と一体化しているかいないか」という観点で回答者をグループ分けした結果が上の図5です。

「経営計画と一体化したDXロードマップがある企業」すなわち、全社戦略としてDXを捉えている企業では、ハードスキル・ソフトスキルがバランスよく求められている模様です。

全社戦略としてDXを捉えている企業の場合、システムなどの「内製化」に力を入れている傾向があります。

また、転職を考えるとき、その企業がどこまで全社戦略としてDXを推進しているかは非常に大きな要素になります。

DXに対する意識が甘いと、近い将来に多くの企業やIT人材が市場での立場を失うという厳しい見通しが示されています。

3.2023年のIT部門の景色

ガートナージャパンは4月に、「日本におけるテクノロジ人材の将来に関する2020年の展望」を発表しています*2。

まず、日本企業のDXへの認識の甘さやIT人材の将来についてこう述べられています。

「デジタルのトレンドが当たり前になる中、多くの企業が、新しいことを推進する必要性を認識しつつあります。しかしながら、さまざまな検討の結果、『人ない、金ない、時間ない』となり、結局は『何もしない』となるケースも多く見られます。IT部門の中には、『ITはコストであり、IT人材も内製化するのではなく外注する』と言い切る人が今でも存在しています。このままでは、そのようなIT部門は、既存業務システムの『外出し』は継続できても、新規のテクノロジでビジネス・インパクトを出せるような取り組みはできず、結果として、次第に社内での存在感を失っていくでしょう」

その上で、日本企業やIT人材の2023年を次のように予言しています。このようなものです。

・2023年までに、日本企業の60%は、新たなマインドセットの獲得に苦慮する

・2023年まで、デジタル・ディスラプションへの対応などを前提として、新しいビジネス・アーキテクチャを策定して推進しようとする日本企業の80%は、リーダーシップやスキ

ルを持つ人材の不足を理由に、何もできないままに終わる

・2023年までに、Amazon Web Servicesなどの本物のクラウドの認定資格を取得するユーザー企業の割合は60%を超え、スキルを持たないベンダーやインテグレーターにとっての脅威となる

・2023年までに、クラウドやAIといった新しいスキルを身に付けないIT部門の90%は、企業に多大な機会損失をもたらし、社内外でのポジションをさらに低下させる

・2023年までに、メンバーの説明能力の向上を継続的に進めないIT部門の80%は、デジタル・ビジネスへの取り組みから疎外される

・2025年までの間、「日本で標準的なスキルを有する」と考えている企業の40%は、インフラストラクチャとオペレーション (I&O) 部門のスタッフの高齢化問題に悩まされ続ける

DXについて高い意識を持ち、すでに行動できている企業やIT部門でなければ、数年後ですら生き残りに影が差すと指摘しているのです。

転職を考えるにあたっては、一般企業であればDXをどこまで全社戦略としているか、張りぼてのロードマップで行き倒れることはないか、といった点をチェックしておきましょう。

また、SIerやベンダーへの転職を考える際は、社会全体のDXが自社にマイナスの影響を与ろうな部分についてどのように考えているのか知っておく必要があるでしょう。

4.まとめ〜「質」で自分の価値を上げるために

ここまで、エンジニアを取り巻く環境について紹介してきました。

IT人材は慢性的に不足していると言われますが、「数」を求める企業と「質」を求める企業とがあります。

現状の「数」を補うための募集で、かつDXに対する認識が甘い企業となると、将来にはガートナーの指摘にある「悪いお手本」の企業になってしまう可能性は高まります。

会社自体が危うくなる、あるいはその企業のIT部門がもはや存在意義の低いものになってしまうという危険性です。

また、「数」の補充という意味では、近年は外国人エンジニアの採用が急増しています。

転職によってより良い条件ややりがいを得るためには、企業のDXへの姿勢についてよく知るほか、今後市場の伸びそうな分野のスキルや「ソフトスキル」を意識した活動が必要と言えるでしょう。

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s02_00.pdf p7

*2「ガートナー、日本におけるテクノロジ人材の将来に関する2020年の展望を発表」ガートナー ジャパン

https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-releases/pr-20200401