超高齢社会の日本で高まる、看護師の需要。

政府は看護師不足に対応するため、社会人から看護師を目指す人を後押ししています。

看護師は人の命に関わる専門職で、売り手市場です。

安定した職業を求めて、社会人から看護師を目指す人が増えています。

しかし、看護師になりたいと思っても

「年下の同級生と仲良くできるのだろうか」

「年齢を理由に就職を断られるのではないか」

と心配があるかもしれません。

また、在学中の学費や生活費をどうやって賄うかも大きな問題です。

そこで今回は、資格取得のルートの特徴や看護師を目指すときに考えたいポイントについてまとめました。

社会人から看護師を目指したい人の参考になれば幸いです。

1.社会人からでも看護師を目指せるのか?

一般的に、看護師を目指す人は、高校卒業後に大学か専門学校に通って資格を取得します。

しかし、現在は社会人経験を経て看護師になる人が増えています。

産経新聞によると、平成29年度に看護専門学校などに入学した40歳以上の人は、平成19年度の2.4倍でした。*1

また、別のデータもあります。

日本看護学校協議会によると、平成24年度の看護師養成所(3年課程)における社会人経験者の割合は23.7%でした。

看護師養成所(3年課程)に通う学生の約4人に1人が、社会人を経験していることになります。*2

次に、看護師養成所(3年課程)に入学した学生を年齢別に見てみましょう。

政府の統計によると、20代と30代前半の入学者は徐々に減っているものの、40代はやや増えています。

最初にご紹介した産経新聞のデータにもありましたが、40歳以降に看護師を目指す人が増えていることが分かります。

.png)

参考)e-Stat 政府統計の総合窓口 「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査 10 学校養成所入学状況、都道府県別(看護師3年過程)」2015年度~2019年度のデータを参考に筆者作成(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450141&tstat=000001022606)

では、なぜ社会人から看護師を目指す人が増えているのでしょうか?

看護師の仕事には、以下の特徴があります。

・人の役に立てる

・売り手市場で、仕事に困らない

・国家資格であり、長く働ける

・介護施設や保育園など、働く場所の選択肢が多い

そのため、社会人を経験し今後の生き方を考えた人や安定した職業に就きたい人が、看護師を目指していると考えられます。

2.看護師になるルートは4つ!それぞれの特徴とは

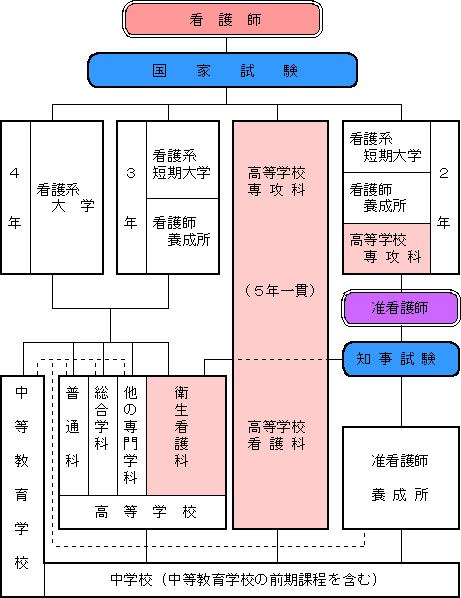

看護師には、「看護師」と「准看護師」という2つの資格があります。

同じように思われがちですが、異なる資格です。

看護師:国家資格です。高校卒業後に大学か専門学校で勉強し、国家試験に合格すると資格が取得できます。

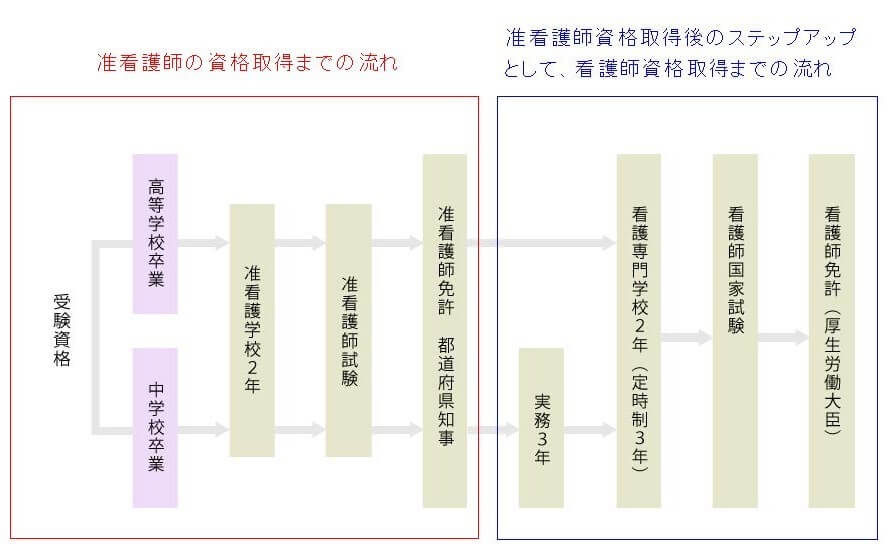

准看護師は:国家資格ではなく、都道府県知事が発行する資格です。中学校を卒業していれば、准看護師の専門学校に入学できます。看護師同様に、医療行為や患者さんのサポートができますが、医師や看護師の指示のもと行います。

ここでは、「看護師」を取得するためのルートを説明します。

社会人が看護師を目指す場合は4つのルートがあり、以下の特徴があります。

①4年制大学(看護学部)

メリット:4年間かけて、看護学以外にもさまざまな知識がじっくり学べます。助産師や保健師の受験資格ももらえるので、看護師以外の資格が欲しい人に向いています。

デメリット:短期大学や専門学校では3年で資格が取れますが、大学では4年かかってしまいます。また、専門学校に比べて入試科目が多く、学費が高いという特徴があります。

②短期大学

メリット:専門学校に比べると、幅広い授業が展開されているので、さまざまな知識が学べます。さらに学びを深めるため、大学に編入することも可能です。

デメリット:国内には看護系短期大学が少なく、自分の希望に合う学校が見つからない可能性があります。

③専門学校(看護学校)

メリット:大学に比べて入試科目が少なく、入学のハードルが低くなっています。また、看護師の資格が最短の3年で取得できます。

デメリット:大学に比べると1年間学ぶ期間が少なくなるため、授業や実習で忙しくなります。全日制のため、短時間のアルバイトはできても仕事との両立は困難です。

④准看護師を取得後、看護師を目指す

メリット:准看護師は、全日制の学校に通うと2年で取得できます。定時制の場合は3年です。その後、看護師を目指したい人はさらに2年間学校に通います。

中卒の場合は、准看護師の実務経験を3年積んだ後、看護師の専門学校に入学できます。定時制を選ぶと、仕事との両立も可能です。

デメリット:准看護師の学校自体が少なく、通える距離にない可能性があります。准看護師から看護師を目指す場合、最低4年間かかります。

社会人から看護師を目指す場合、ネックとなるのが金銭面です。

学費はもちろん、生活費をどこから賄うのかも考えなければなりません。

そのため大学ではなく、3年で資格が取得できる専門学校や仕事と両立できる准看護師を目指す人が多くなっています。

3.社会人から看護師になるメリットとデメリット

社会人から看護師になるメリットとデメリットは、どのようなものがあるでしょうか。

それぞれ解説していきます。

①社会人から看護師になるメリット

a.安定した仕事に就ける

冒頭でもお伝えしましたが、看護師は売り手市場です。

病院の他にも職場が多く、希望に合わせて多様な働き方ができます。

b.資格取得に年齢制限がない

看護師の国家資格取得には、年齢制限がありません。

「看護師になりたい」と決断し、学校に通えば、何歳でも受験資格が得られます。

c.これまでの経験を活かせる

社会人と学生の大きな違いは、さまざまな人生経験があることです。

例えば、営業の仕事をしていた人は、患者さんとのコミュニケーションがスムーズにいく可能性があります。

また、育児や家事に励んできた人は、患者さんの生活の世話をするとき手際よくできます。

このように、看護師はこれまでの経験が活かせる仕事です。

d.奨学金制度を導入している学校が多い

専門学校のなかには、奨学金制度を導入しているところが多くあります。

さらに、看護師取得後に一定期間附属の病院に勤務すると、返済が免除になる場合もあります。

そのため、費用の負担を押さえながら、資格が取得できます。

②社会人から看護師になるデメリット

a.年齢に関する悩み

社会人から看護師を目指すと、どうしても同級生は年下が多くなります。

すると、なかなかクラスに馴染めないと感じる人もいます。

また、就職後に指導担当となる先輩看護師も年下の場合があります。

年下から教わることに抵抗があったり、居心地が悪いと感じるかもしれません。

b.生活費の工面が難しい

在学中は課題や実習で忙しくなるので、思うように働けません。

大学や専門学校に通うと、仕事との両立ができなくなります。

在学中の生活費の目処が立たないと、学校を辞めざるを得ないので、頭を悩ませる人が多いです。

4.社会人が看護師を目指すときに考えたいこと

社会人が看護師を目指すとき、ぜひ考えていただきたいポイントがあります。

上の見出しで挙げたデメリットをふまえながら、解説していきます。

①自分に合ったルートで資格取得を目指す

より専門的に、多角的に学びたいのであれば大学が適しています。

しかし、生活費を考えると仕事をしながらの通学を目指す人が多いです。

その場合は、准看護師から看護師を目指す方法があります。

また、専門学校は大学に比べて入学しやすい点もメリットです。

なかには、社会人入試制度を実施している学校もあるので、このような学校を選ぶとさらにハードルが低くなります。

②金銭面の負担を軽減する

仕事を退職して入学するのか、続けながら学ぶのか、自分自身の生活状況に合わせて選びます。

学費の負担を軽くする方法には、奨学金や教育訓練給付金があります。

制度を利用し、できるだけ金銭面の負担を軽減しましょう。

③年齢の違いを必要以上に怖がらない

看護学生時代、筆者にも年上の同級生がいました。

最初こそぎこちなかったのですが、すぐに打ち解けて仲良くなれました。

ネット上では、年齢に関する不安が取り上げられていますが、自分が思っているより周囲は気にしていないと感じます。

年齢よりも重視されるのは、人柄やコミュニケーションです。

また、社会人経験を経て得たものは、自分の強みになります。

年齢だけにとらわれず、「看護師になりたい」という気持ちを大切にしましょう。

④看護師を目指す目的をもう1度考える

正直、看護学生は忙しいので大変です。

特に実習やテスト期間中は、睡眠時間が削られます。

このような環境でもやり遂げるために、まずはなぜ看護師を目指すのか目的を明確にしましょう。

目的が明確であれば、忙しくても同じ目標に向かう同級生と支え合いながら乗り越えられます。

5.社会人から看護師を目指す転職まとめ

看護師への道は簡単ではありませんが、社会人を経験してからでも資格取得ができます。

むしろ、その経験が強みになります。

ポイントは、資格取得までの生活をイメージして、自分に合ったルートを選ぶことです。

学費の負担を軽減する制度や社会人入試制度など、社会人を支援する制度もあります。

上手に利用しながら、看護師の取得を目指しましょう。

https://www.sankei.com/life/news/180810/lif1808100015-n1.html

*2参考)一般社団法人 日本看護学校協議会 「社会人経験者の入学に関すること」

http://www.nihonkango.org/exam/index.html

・プロフィール:フリーライター。看護師として病院や介護の現場で勤務後、子育てをきっかけにライターに転身。看護師の経験を活かし、主に医療や介護の分野において根拠に基づいた分かりやすい記事を執筆。