働く40代の女性の場合、育児と両立できる働き方を目指して転職を考える人は少なくありません。

全体的に、まだ非正規雇用の多い女性の就業ですが、一般的に難しいとも言われる40代、とりわけ女性の転職市場の中で、実際の環境や、どのような環境を整えれば良いのかについてご紹介します。

1.女性の就労状況

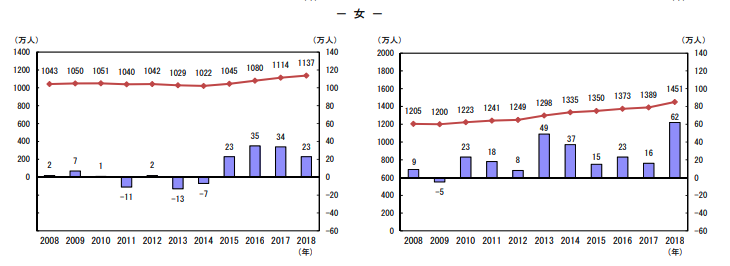

総務省の労働力調査によると、2018年平均の役員を除く雇用者は正規の社員・従業員が3476万人、非正規の職員・従業員は2120万人となっています。

このうち、男性は正規職員が2339万人で非正規職員が669万人、女性は正規職員が1137万人で非正規職員が1451万人です。

伸び率では、女性の非正規職員が前年よりも大きくなっています(図1)。

図1 正規、非正規の職員・従業員の推移(出典:「平成30年 労働力調査年報」総務省統計局) ※左が正規、右が非正規。赤線が実数(左目盛)、棒線が対前年増減(右目盛)。

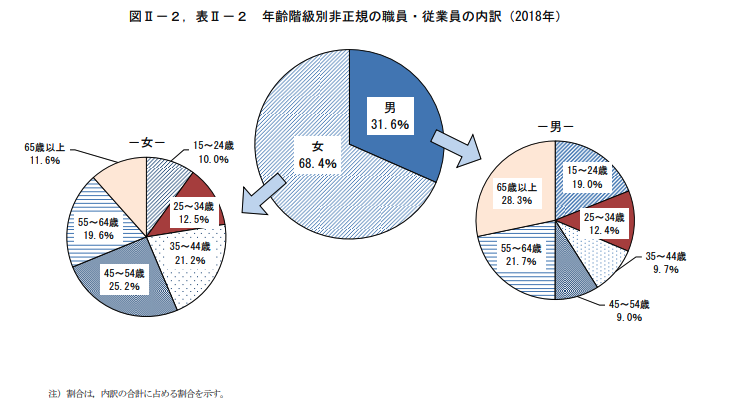

また、年齢別に見ると、女性では40代前後での非正規職員・従業員が最も多くなっています(図2)。

図2 年齢階級別非正規の職員・従業員の内訳(出典:「平成30年 労働力調査年報」総務省統計局)

全体的に女性が非正規で働く理由としては、

| 自分の都合のよい時間に働きたいから | 30.9% |

| 家計の補助・学費等を得たいから | 22.5% |

| 家事、育児、介護等と両立したいから | 17.8% |

| 正規の職員・従業員の仕事がないから | 9.3% |

(出典:「平成30年 労働力調査年報」総務省統計局)

といった具合です。

それまで仕事を持っていた人の場合、”転職”といっても厳密には2種類があります。

ひとつは、育児と仕事を両立させるために条件の合う会社に移る、文字通りの「転職」です。雇用形態は変わることもあれば、変わらないこともあります。

もうひとつは、退職後の一定期間は家事や子育てに専念していたものの、学費などが必要になり、何らかの形で仕事を再開する「再就職、再就業」です。

それぞれについて見ていきましょう。

2.40代女性の転職・再就職の実態

まず、「転職」についてです。

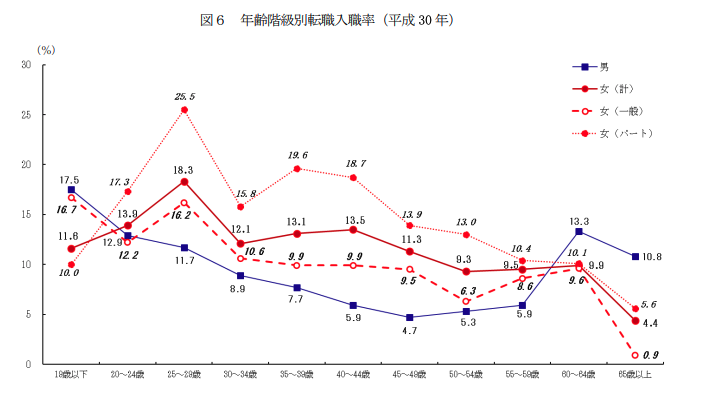

40代女性といっても必ずしも子育てをしているわけではありませんが、労働者全体の中で転職によって就業(退職から1年以内)した人の割合は、以下のようになっています(図3)。

図3 転職入植者の状況(出典:「平成30年雇用動向調査結果の概況」厚生労働省)※「転職」=入職前1年間に就業経験のある場合

40代前半では13.5%、40代後半では11.3%の人が転職しています。

もちろんこれは、全てが子育てをきっかけにしたものではありませんが、退職後すぐの就業は、全体的にそう多くはない現状がわかります。

また、40代でも後半になると減少傾向にあります。

次に、「再就職」についてです。

再就職には、子どもの年齢や、離職期間が大きく関係しています。

図4 再就職時の末子年齢(出典:「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業」厚生労働省、2014年)

正社員・非正社員ともにフルタイムの場合は子どもが小学校に入る前までという、比較的小さい時期で再就職する人が多くなっています。

短時間であっても、小学校就学前で再就職する人の割合の方が多いのが現状です。

これは一つの節目と考えてよいでしょう。

実際、子どもの年齢が高いほど離職期間が長いと考えられますので、やはりブランクが長くなるほど再就職する人は少ない、とも言えるでしょう。

実際、企業側の対応も、これに似た傾向にあります。

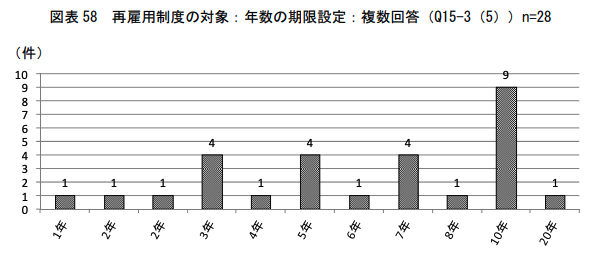

人手不足を背景に、近年では、出産後の女性に対する再雇用制度を設ける会社は大企業を中心に増えつつあります。

とはいえ、離職期間に一定の制限があるケースがほとんどです。

図5 再雇用制度の対象(出典:「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業」厚生労働省、2014年)

離職期間10年、というのが一つの大きな節目になっています。

こちらの面から見ても、子どもの年齢としては小学校低学年あたりまでに、というのが現実的なところでしょう。

3.キャリアや資格は有利か

下の図6は、企業が子育て中の女性の採用にあたって重視しているポイントです。

図6 採用の際に重視していること(出典:「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業」厚生労働省、2014年)

雇用形態によって異なることがわかります。

上位の項目はある程度「当然のこと」ですが、「資格」「パソコン操作能力」に一定の需要があります。

前職で専門職にある程度従事している方がやはり有利ではありますが、フルタイムでの仕事を希望する場合は、資格はある程度役立つと考えられます。

ただ、資格を取得するにあたっては、家族の協力が必要です。

子育て中は、「思っていたより自分の時間がない」と実感している人が多いことでしょう。

子どもが小さければ夫にも育休を取ってもらったり、そうでなくても家事をしっかり分担してもらったりして、一定の勉強時間を確保する必要があります。

4.仕事探しの窓口

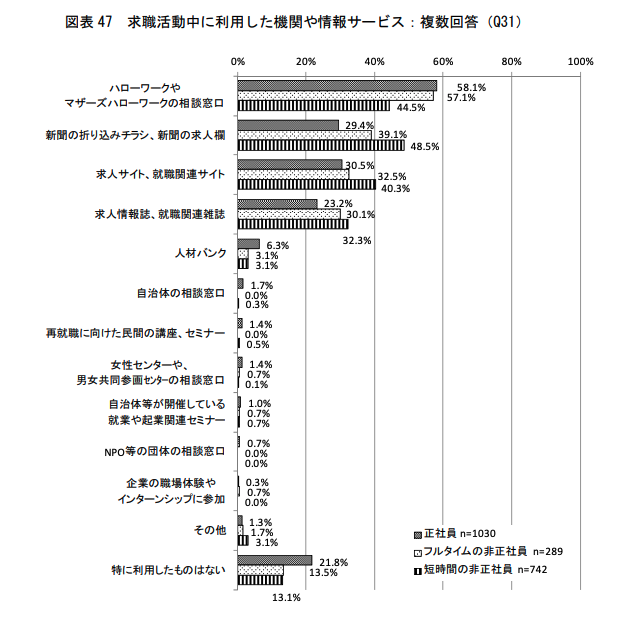

最後に、転職者が求職活動中に利用した機関やサービスについてです。

図7 求職活動中に利用した機関や情報サービス(出典:「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業」厚生労働省、2014年)

ハローワークへの相談が多い傾向にあります。

実際、ハローワークには「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」が設置されているところが全国にあり、子育てと仕事を両立させたい親の相談窓口になっています。

ここでは、再就職の求人情報の紹介だけでなく、再就職に向けたセミナーを開催していますので、情報収集も含めて、早い段階から積極的に利用すると良いでしょう。

担当者制を取っていますので、自分の状況や条件などについて相談しやすい環境です。

5.まとめ

子育てをしながらの女性の転職や再就職・再就業については、特にフルタイム勤務を望む場合、「転職後、ある程度の期間働けるか」といった点も重視されます。

さらに、「残業や出張などに柔軟に対応できるか」という点を求める企業も多く、正社員、あるいは非正社員でフルタイム勤務を考える場合は、生活が大きく変わること、実際にそれが可能なのかをしっかり見極めておく必要があります。

そうでない仕事でも、条件の確認はしっかりしておきましょう。

また、オフィスでの仕事を望む場合、パソコン操作能力は最低限のスキルです。

認定制の資格があれば、なるべく取得しておくと有利に進みます。

転職や再就職・再就業を意識した段階から、早めの情報収集をしておくのがベストです。