就職・採用活動のオンライン化が進む中、オンラインインターンシップを導入する企業が増えています。

実際に企業に足を運ばなければ本当の雰囲気が掴みにくい、という意見もありますが、一方でオンラインでのインターンシップにはメリットもあります。

ポジティブに捉えて、うまく利用することも視野に入れてはいかがでしょうか。

1.インターンシップ参加率は増加傾向

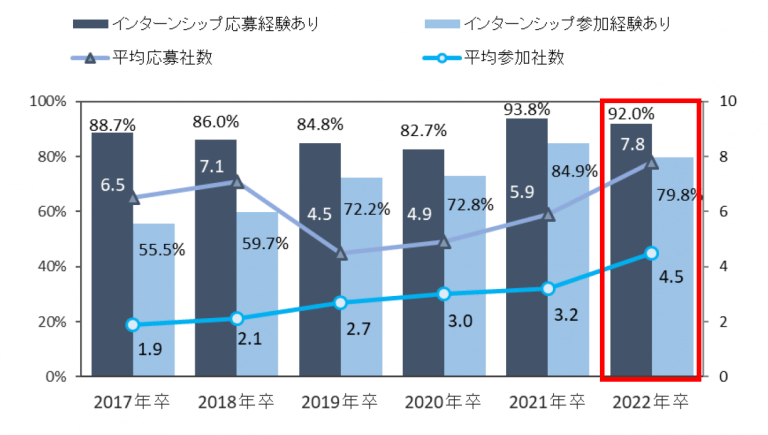

マイナビの調査によると、インターンシップ参加者の割合は年々増加傾向にあります(図1)。

図1 インターンシップ応募率・参加率および平均応募社数・平均参加社数

(出所「マイナビ 2022年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(これまでの活動の振り返り/10月の状況)」株式会社マイナビ)(https://www.mynavi.jp/news/2020/11/post_29101.html )

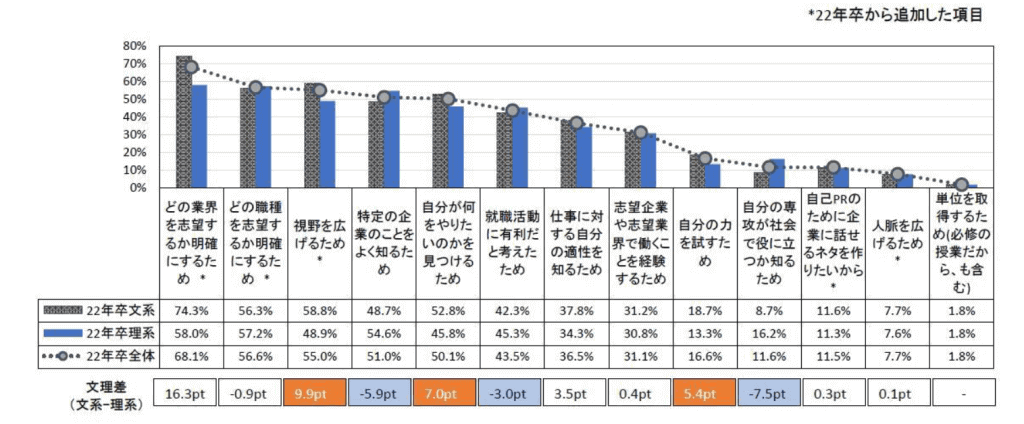

また、インターンシップへの参加理由はこのようなものです(図2)。

図2 インターンシップ参加の理由

(出所「マイナビ 2022年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(これまでの活動の振り返り/10月の状況)」株式会社マイナビ)(https://www.mynavi.jp/news/2020/11/post_29101.html)

文系・理系で少し意識の違いがあることがわかります。

文系では

「視野を広げるため」

「自分が何をやりたいのかを見つけるため」

「自分の力を試すため」

と、広い選択肢から行き先を見つけるための参加であるのに対し、理系では

「特定の企業のことをよく知るため」

「自分の専攻が社会で役に立つか知るため」

と、現在の自分と希望する企業がマッチするかどうかを知るため、という傾向にあります。

さて、図1をみると、2022年卒就活生の応募経験・参加率は2021年卒より少し減っています。

ただ、新型コロナウイルスの影響でインターンシップが中止されたという事情もあるため、応募・参加の意向に大きな変化はないと考えて良いでしょう。

むしろ、平均応募社数、参加社数共に増加していて、2022年卒のインターン応募社数は平均7.8社、平均参加社数は4.5社です。

コロナ禍にもかかわらずインターンシップの応募・参加社数が増えているのは、「オンラインインターンシップ」を導入した企業が増えたことも背景にあるでしょう。

2.オンラインインターンシップの魅力

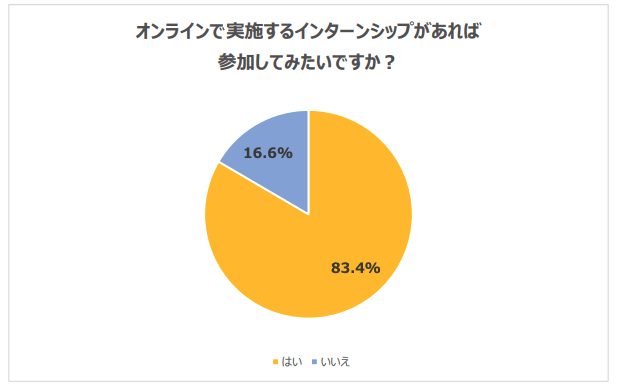

実際、オンラインインターンシップに対する学生の関心は高い状態にあります(図3)。

図3 オンラインインターンシップへの関心(出所「あさがくナビ2022会員対象 2022年卒学生の就職意識調査(ニューノーマル時代のインターンシップ) 2020年6月版」株式会社学情)(https://service.gakujo.ne.jp/data/survey/questionnaire202006-6)

オンラインでは実際の雰囲気がわかりにくい、といった指摘もありますが、一方で、学情の調査ではオンラインインターンシップのメリットとして、このようなものが挙げられています。

・オンラインだと感染のリスクがないから

・大学の授業もオンラインなので、オンラインでの実施に抵抗がない

・ 遠方の企業でも交通費や宿泊費の負担がなく参加できる

・地方からでも東京の企業のインターンシップに参加できる

確かに、地方から大都市圏の企業のインターンシップに参加する費用と時間の負担は少なくありません。

余談ですが面接も同様で、筆者も内定が近くなるににつれ京都から東京に通う交通費の捻出にかなり苦労し、途中からは「青春18きっぷ」で移動した経験もあります。

就職活動が本格化すると、アルバイトに割ける時間も日にちも減ってしまうからです。

それはさておき、オンラインインターンシップに関する注目すべき声として、

・東京から地元の企業のインターンシップに参加できる

といったものがあります。

地方から大都市圏に就職する、というのとは逆で、地方の企業に興味を持ち、触れてみる良いきっかけとなっているのです。

コロナの影響で地方への関心が高まる中、これはオンライン就活の広がりで生まれたひとつの新しい着眼点であり、新しい価値観と言えるかもしれません。

3.オンライン・オフラインの使い分けがカギ

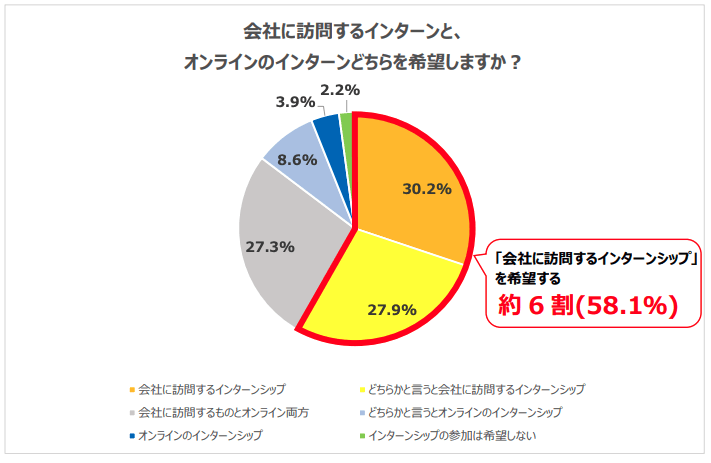

また、学情の調査では、インターンシップはオンライン・会社訪問どちらが良いかについての質問もあります(図4)。

図4 希望するインターンシップの形態(出所「あさがくナビ2022会員対象 2022年卒学生の就職意識調査(ニューノーマル時代のインターンシップ) 2020年6月版」株式会社学情)(https://service.gakujo.ne.jp/data/survey/questionnaire202006-6)

6割の就活生が「会社に訪問するイオンターンシップ」を希望していますが、「会社訪問とオンラインの両方」を希望する人が3割近くいます。

実際に会社訪問し、対面でのインターンの方がより企業のことを理解できそうだという意見も根強い中で、「両方」を望む人たちの意見はこのようなものです。

・会社に訪問し仕事を体験してみたいが、新型コロナウイルスの影響で難しい企業もある。両方で参加したい

・オンラインでのインターンシップに参加後に、直接訪問するインターンシップにも参加したい

・業界研究はオンラインも活用しつつ、志望度の高い企業には直接訪問したい

・就職したら、対面でのコミュニケーションだけでなく、オンラインでの対応力も求められるから、今のうちに両方経験しておきたい

・インターンシップで、テレワークや Web 会議の体験もしてみたい

オンラインとオフラインを企業によって使い分ける、あるいは、就職後のことを考えて予めオンラインでの仕事経験のきっかけにしようという考え方です。

ニューノーマルが求められる中、それをポジティブに捉えた就職活動の考え方と言えるでしょう。

4.まとめ

2020年の新入社員は、就職活動時と就職時で事情が大きく異なり、入社後すぐから在宅ワークというこれまでにない状況に直面しています。

その中で、このような悩みを抱えています(図5)。

図5 在宅勤務の悩み(出所「【2020新入社員の意識調査】半数以上が「10年以内に退職予定」、会社のコロナ対策が勤続予定年数にも影響!?」株式会社マイナビ)(https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/04)

仕事の進めにくさだけでなく、人間関係が希薄に感じられることや会社に所属しているという意識を持ちづらく、孤独を感じる局面もあります。

そこで在宅勤務に対するイメージを最初から掴んでおこう、というのはひとつの有効な考え方です。

また、企業の側も経験のない事態のなかで試行錯誤しているところです。

オンラインという環境でどの程度就活生とコミュニケーションを取れる企業であるかは、就職先選びのひとつの条件にもなるでしょう。

「ウィズコロナ」と言われる時期はまだまだ続きそうです。

また、感染症に限らず、何がきっかけでオンラインの導入が進むかはわかりません。

事態をポジティブに捉え、新しい考えを持つことは、企業にとっても魅力的な人材として映ることでしょう。