2022年卒の学生では、コロナ禍で就職活動は厳しくなる、と考えている人が増えています。

そのような中、大企業の採用は絞られるのではないかと予想し、中小企業に目を向ける人が増えています。

しかし、大企業に比べ、中小企業は情報を集めるのが難しいという側面もあるでしょう。

そこで、優良中小企業をどのように選べばいいか、基準の一部を紹介します。

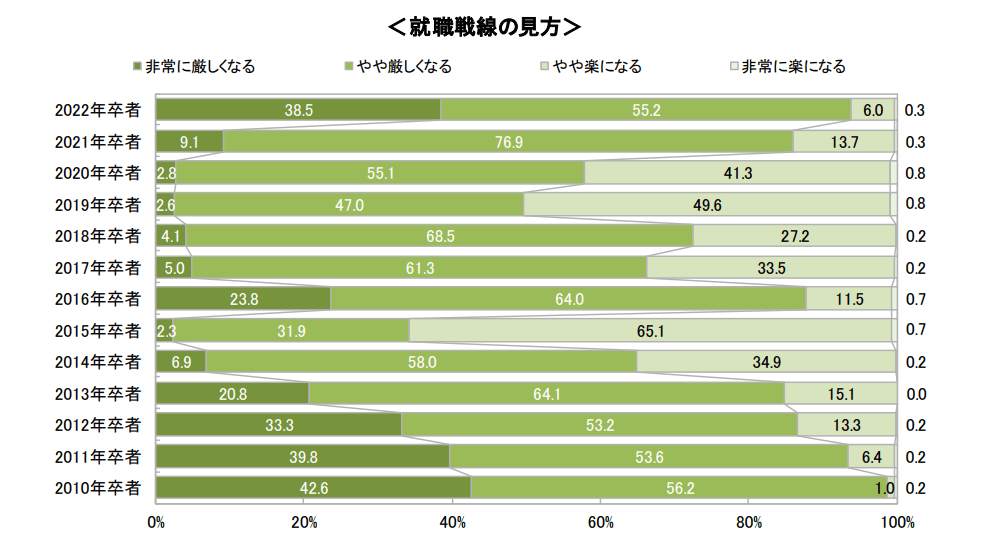

1.就職戦線「厳しくなる」が94%

キャリタス就活を運営する株式会社ディスコの調査では、2022年卒の学生のうち就職戦線が「非常に厳しくなる」「やや厳しくなる」と回答している学生の割合を合わせると93.7%にのぼっています(図1)。

図1 就職戦線の見方(出所「11月後半時点の就職意識調査」ディスコ)

2021年卒の学生に比べ「非常に厳しくなる」とみる学生の割合が急増しています。

確かに大企業に関しては2022年卒の新卒採用を「従来通り行う」企業もあれば「未定」としている企業もあり、実際どうなるのか不安は多いことでしょう。

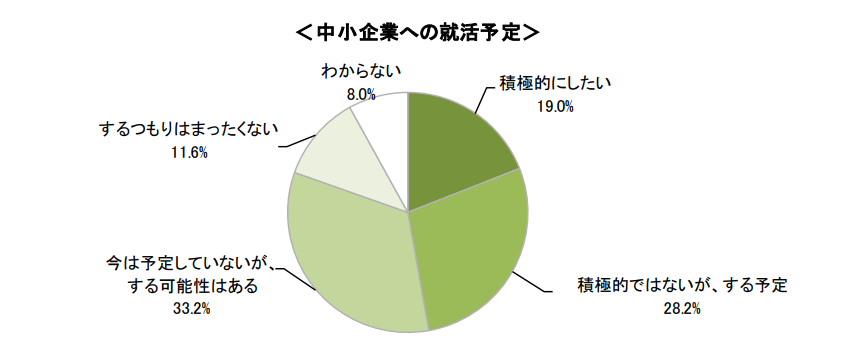

そこで、中小企業に目を向ける学生が半数近くにのぼっています(図2)。

図2 中小企業への就活予定(出所「11月後半時点の就職意識調査」ディスコ)

中小企業への就活を「積極的にしたい」「積極的ではないがする予定」と答えた学生の割合を合計すると47.2%となっています。

具体的な理由は、以下のようなものです。

<引用「11月後半時点の就職意識調査」ディスコ>

- インターンに参加すると、いい会社がたくさんある。規模で縛る必要性はないと思う<文系男子>

- 日本のほとんどの企業は中小企業であるし、やりたいことと一致すれば規模はあまり関係ない。 <文系女子>

- ニッチな分野で頑張っている企業もある。将来の活躍が期待できると思う。 <理系男子>

- 大企業よりも中小企業の方が、私生活を充実できそう。 <理系女子>

- コロナで採用人数が減っているため、中小企業も視野に入れておかないと後で焦りそう。 <文系男子>

2.中小企業の採用意欲

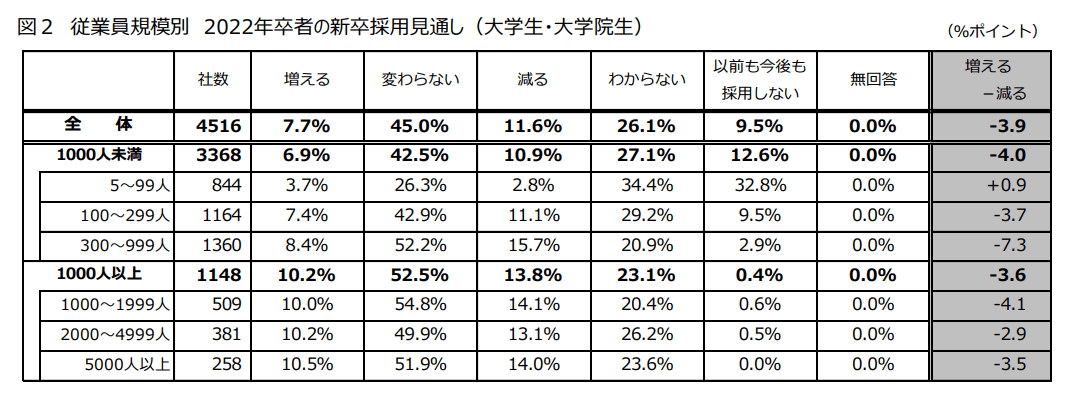

では、中小企業の新卒採用意欲はどのくらいあるでしょうか。

リクルートワークスの調査によると、従業員規模別の2022年新卒採用の見通しは下のようになっています(図3、調査期間:2020年10月7日〜11月12日)。

図3 従業員規模別2022年卒採用見通し(出所「ワークス採用見通し調査」リクルート)

全体的に「減る」とする企業もあるものの、従業員規模が100〜299人、300〜999人の企業では、「変わらない」とする企業がそれぞれ42.9%、52.2%となっています。

不況下ですのである程度の減少は仕方のないこととしても、そこまで悲観的な状況ではなさそうです。

また、経済産業省は従業員の新卒の採用支援施策として、従業員の給与アップなど一定の条件を満たした企業に対する優遇税制を導入することを公表しています*1。

元から人手不足感の強い中小企業の中には、こうした制度を利用する中小企業も出てくることでしょう。

3.優良中小企業の選び方

では、どのように就活先の中小企業を探し、選べば良いのでしょうか。

経済産業省は、数種類の優良企業リストを公表しています。

まず、「地域未来牽引企業」です(図4)。2017年度以降全国3,683の企業や団体が選定されていて、2020年度はこれに1,060の企業や団体が追加されました*2。

図4「地域未来牽引企業」経済産業省

地域未来牽引企業は、事業拡大にあたって税制や補助金などの優遇措置を利用できるようになっています。

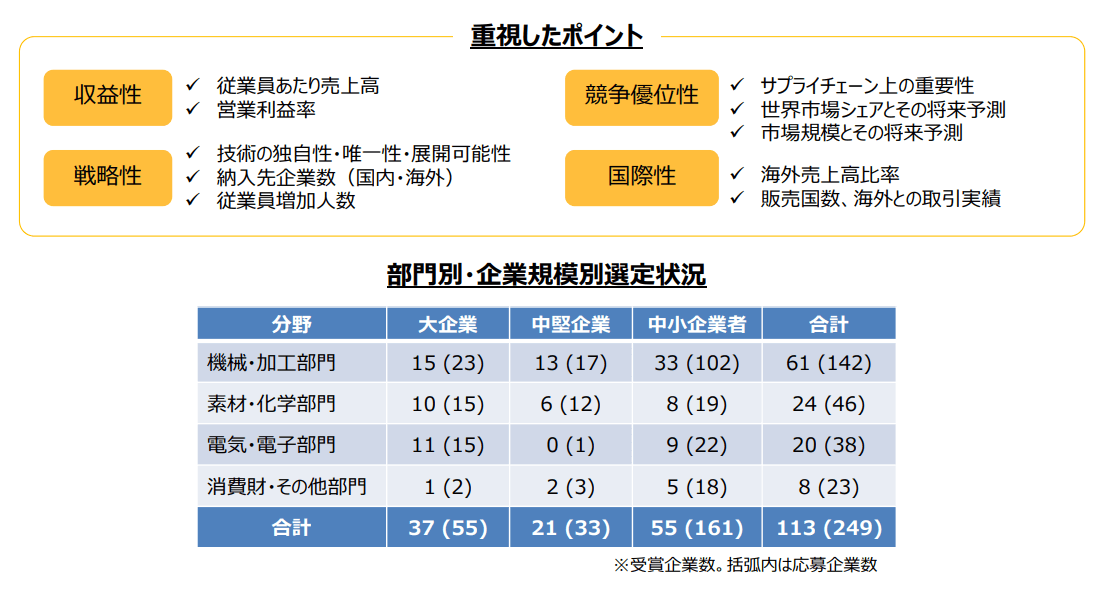

もう一つは、「グローバルニッチトップ企業」です。市場規模は小さいものの世界でのシェアが極めて高い製品を製造する企業です。

2020年版では、公募された企業の中から収益性などを重視し、「グローバルニッチトップ企業100選」として113社が選定*3されています(図3)。

図3 グローバルニッチトップ企業の選定

(出所「2020年版 グローバルニッチトップ企業100選について」経済産業省

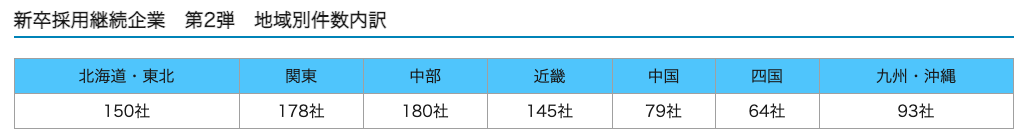

そして、コロナ禍が就職活動に影響を与えていることを受けて、「新卒採用継続企業」の公表を始めました。

2020年11月に第1弾として地方の中堅・中小企業を503社、12月には889社が追加されています*4。

第2弾の地域別件数の内訳はこのようになっています(図4)。

図4 新卒採用継続企業(第2弾)の地域別内訳

(出所「地域の魅力ある『新卒採用継続企業』の第2弾をお知らせします」経済産業省)

地方での就職を考えている人は、リストを見てみると良いでしょう。

4.まとめ

コロナを機に、就活市場は「売り手市場」から「買い手市場」に変化しました。

しかし、「ニューノーマル」へと変容していく中で需要が高まる製品やサービスも多くあり、関連企業は業績を伸ばしています。

巣ごもり需要、通信販売を利用する人の増加、リモートワーク用のサーバー構築のために半導体の需要が高まっているなど、生活の変化を捉えて身近な製品やサービスについて考えると、どんな業界が伸びているかも見えてくるでしょう。周辺の産業にも波及効果があります。

「製品を分解すると経済が見える」という考え方もあります。

売れている商品には、必ずその部品を作っている企業が存在し、同時に売り上げを伸ばしている可能性が高いというカラクリです。

経済や流通の仕組みに興味を持ってみると、成長しそうな企業、魅力ある企業とはどのようなものかが見えてきます。

あまり悲観的になりすぎないよう、変化する生活の中でも「良いもの」「良いところ」に目を向けるのが良いでしょう。

企業も、前向きな人材を求める時代です。

*2「2020年『地域未来牽引企業』を追加選定しました」経済産業省

*3「グローバルニッチトップ企業100選」経済産業省

*4「地域の魅力ある『新卒採用継続企業』の第2弾をお知らせします」経済産業省