近年では開業の目的として、収入の増加や家計の維持よりも、自己実現を図ること自体を重視する起業家が増加しています。

これからの就業形態の一つとして、転職を考えるのではなく、自分で無理なくスタートできる「ゆるやかな起業家」として事業を始めてみるのはいかがでしょうか。

今回は、女性やシニアが活躍している「ゆるやかな起業家」について、詳しく解説をしていきます。

1.ゆるやかな起業家とは

「ゆるやかな起業家」は一般的な起業家とは、どのような点で違いがあるのでしょうか?

ここでは、ゆるやかな起業家の特徴について簡単にご紹介をしていきます。

①収入より自分の好きなことを重視する開業者

ゆるやかな起業家の最大の特徴は、仕事の目的として「収入の多い少ない」にはあまりこだわらず、「自分の好きなことを自分でやること」を重視するというものがあります。

近年では、フリーランスや勤務しながらの開業など、起業の形態は多様化しつつあります。

開業の目的として、収入の増加や家計の維持という金銭面だけではなく、自己実現を図ることを重視する起業家が増えているからです。

今後、このような働き方はますます増加していくと予想されます。

日本には現在、1000万人余りのフリーランス(副業・兼業を含む)がいると言われており、国内労働力人口の約6分の1にも該当しています。*1

フリーランスが増えた背景には、独立するためのハードルが大幅に下がったことがあります。

クラウドストレージやビデオチャットを活用することにより、リモートワークやテレワークなど場所や時間にとらわれない働き方が可能になったことが大きな要因と言えるでしょう。

また、業務委託ベースの人材紹介サービスや、シェアリングエコノミー、クラウドソーシング等のマッチングプラットフォームなどの登場も、この動きを加速させています。

これらサービスでは、営業ツールを準備しなくても気軽にインターネットで仕事を探すことが可能です。

小規模起業家はこの先もますます増加していくでしょう。

②女性やシニアの割合が相対的に高い

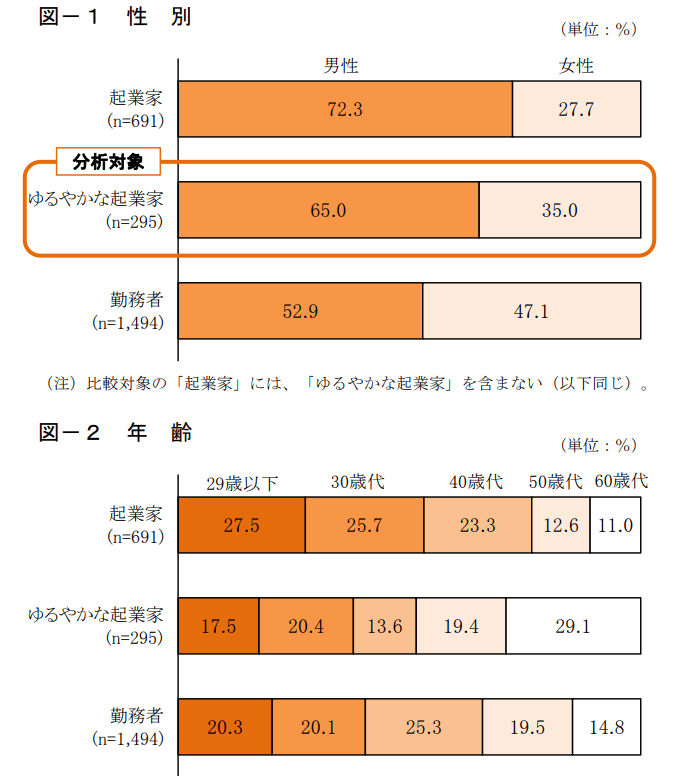

下図1を参照すると、ゆるやかな起業家のうち「女性」の割合は35.0%となっています。

勤務者の47.1%よりも低い割合ですが、起業家の27.7%に比べると多くなっています。

(図1)

また、年齢で見ると、ゆるやかな起業家の年齢層で一番多いのは60歳代で、29.1%という数値です。

次に多いのは30歳代の20.4%、50歳代の19.4%となっており、50歳以上のシニア層がゆるやかな起業家の過半数近くを占めています。

図1 引用)日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題1 ゆるやかな起業家の属性 」図1-2 P3(https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf)

③起業の動機は「自由に仕事がしたかったから」

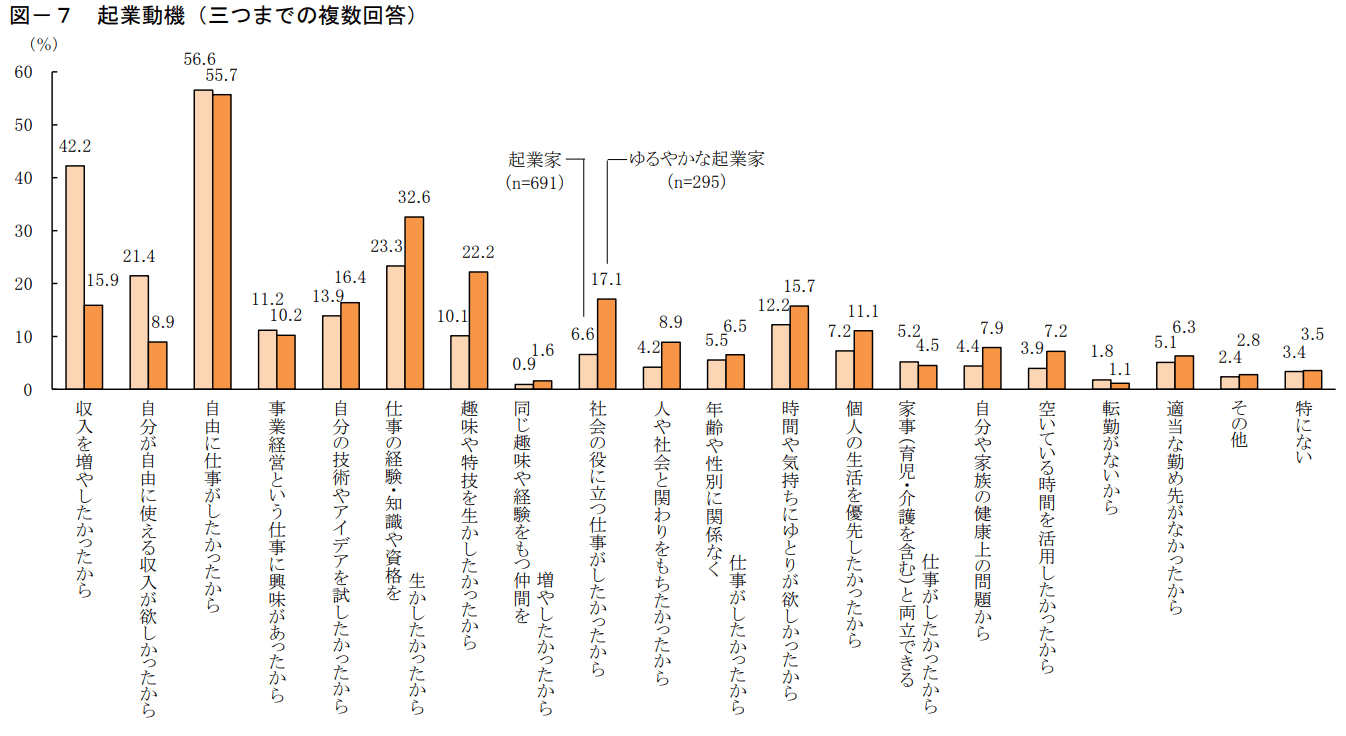

ゆるやかな起業家の起業の動機としては「自由に仕事がしたかったから」が55.7%で、一番多い理由となっています。

一般の起業家も56.6%がこの理由をあげており、起業する際の動機としては、収入面より「やりがいや自由さ」を求めて起業する人が多いと言えるでしょう。

違いとしては、2番目の理由として起業家が「収入を増やしたかったから(42.2%)」をあげているのに対し、ゆるやかな起業家の2番目の理由は「仕事の経験・知識や資格を生かしたかったから(32.6%)」になっている点です。

ゆるやかな起業家の方が自己実現の比重が大きいことが読み取れます。

図2 引用)日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題 1 ゆるやかな起業家の属性 」図7 P5(https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf)

2.ゆるやかな起業家の事業状況

ここでは、ゆるやかな起業家の事業状況について解説をしていきます。

①事業規模は相対的に小さい

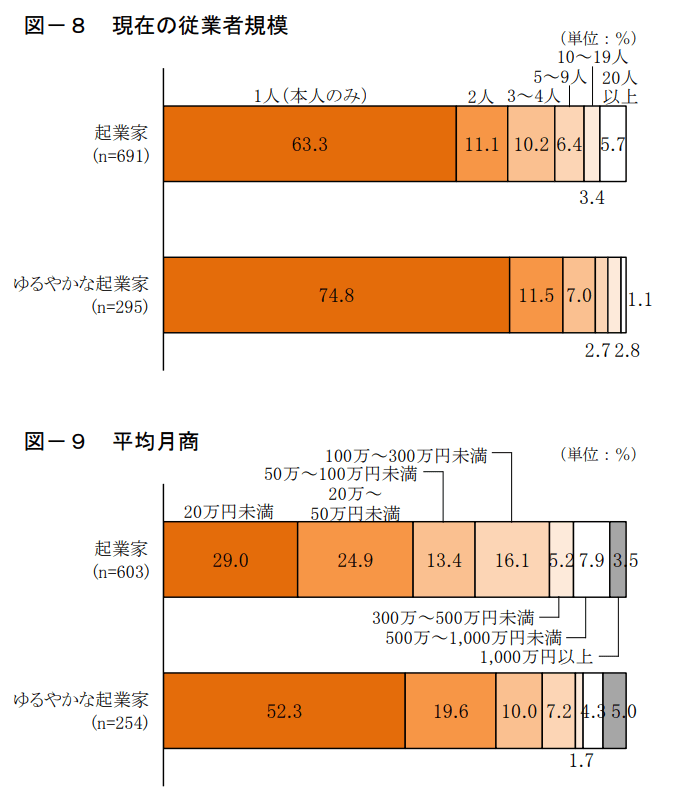

現在の従業者数は、「1人(本人のみ)」が74.8%と最も多く、その割合は起業家の63.3%と比較すると高いことが分かります。

また、平均月商(下図3)も20万円未満が52.3%と過半数を占め、50万円未満も19.6%と、起業家と比べてかなり低い数値です。

図3 引用)日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題 2 事業の状況」図8-9 P6(https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf)

②低コストで起業した人が多い

起業費用にコストをかけないのも特徴です。

ゆるやかな起業家の起業に関する費用は「かからなかった」割合が28.1%と最も高く、「100万円未満」の割合は42.3%となっています。

起業家(34.5%)と比較すると、少ない費用で起業する人が多いと言えます。*2

自己資金の割合は、「100%(自己資金のみ)」が73.0%で起業家(62.4%)を上回り、起業時に金融機関から借入をした割合は、8.7%と起業家(19.8%)の半分以下の数値です。*3

また、自宅を仕事場にしている人が多いのも特徴です。

主な事業所が「自宅の一室」である、または「自宅に併設」している割合は、75.5%と起業家(59.1%)に比べて高い割合となっており、テナント賃料などがゼロの場合が多く見られます。*4

③仕事をする時間は自分で決められる

ゆるやかな起業家は、仕事や作業を行う時間帯の裁量は自分で決定する人が72.1%と非常に多く、自分で仕事のペースを決められるのがメリットです。*5

自由に働く時間を決められるため、家庭を持つ方は家族に合わせた柔軟な働き方ができるでしょう。

また、ゆるやかな起業家の場合、起業前と比べて43.7%の割合で、労働時間が減少したのも特徴です。

起業家の場合は「増加した」が39.5%ともっとも多いことから、対照的な違いと言えるでしょう。*6

1週間当たりの労働時間も5時間未満が最も多くなっています。

起業家の場合は、50時間以上が19.7%でもっとも多くなっている数字と比較すると、ゆるやかな起業家は、文字通り「ゆるやかに」働いていると言えます。*7

3.日本の起業の現状

日本では毎年多くの起業家が誕生しています。

ここでは、わが国の起業の現状について詳しく解説をしていきましょう。

①毎年20~30万人の起業家が誕生

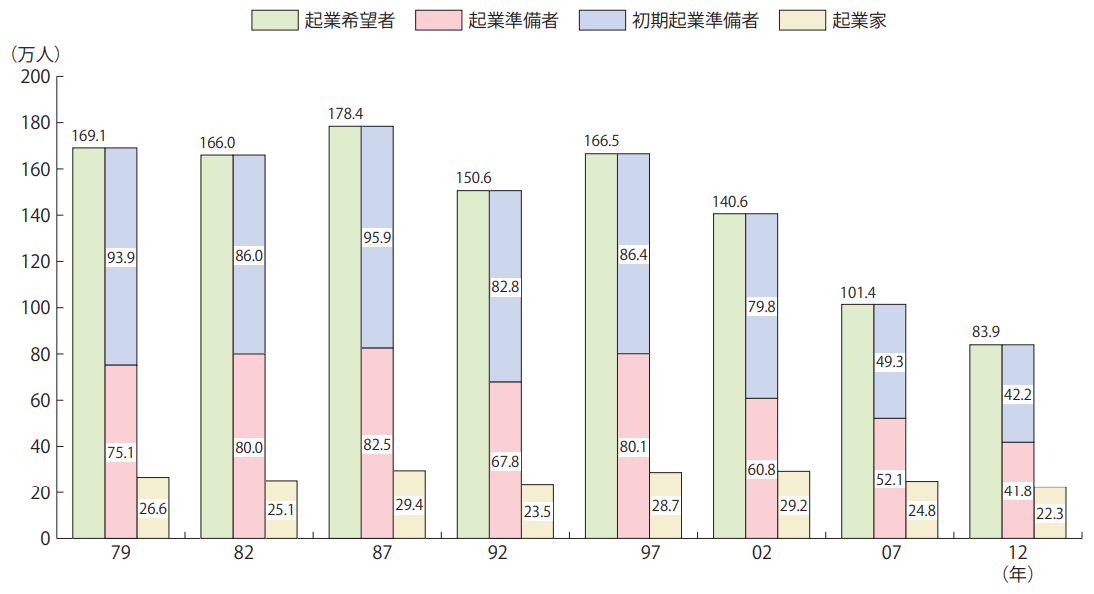

中小企業庁がまとめた「中小企業白書2014」(下図4)によると、起業希望者は1997年以降減少傾向にあります。

2012年になると半数程度に激減していると言えるでしょう。

ただ、実際に起業する起業家数はあまり変化が見られず、1979年からゆるやかな減少傾向ではあるものの、毎年20~ 30万人の起業家が誕生していることが読み取れます。

したがって、起業希望者は大きく減少していても、起業家数はそれほど大きく減少していないことが分かります。

企業の担い手の推移

図4 引用)中小企業庁「中小企業白書2014 起業・創業 新たな担い手の創出」P182(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/07Hakusyo_part3_chap2_web.pdf)

②近年ではシニア層の起業率が高まっている

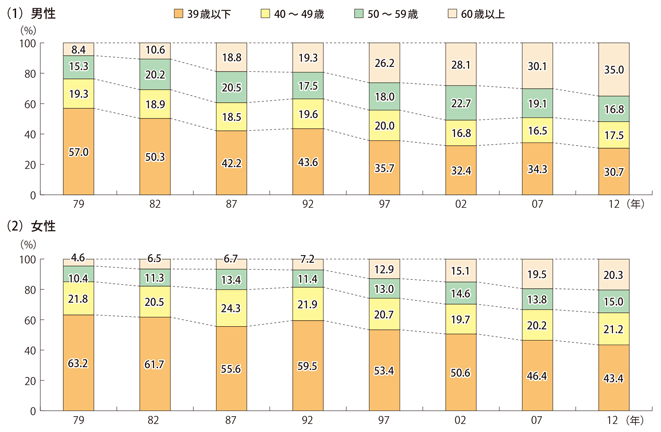

同じく中小企業庁がまとめた「2017年版 小規模企業白書」の資料によると、起業家の年齢別構成を男女別に見た場合、60歳以上の起業家の割合は、1979年以降から男女共に増加傾向であることが読み取れます。(下図5)

近年になるほど、60歳以上層の比率が男女ともに増加していき、2012年においては男性では35%と一番高くなっています。

女性でも、39歳以下層の43.4%に次いで、60歳以上層が20.3%と2番目に多い割合です。(下図5)

まだまだ元気なシニア層が、定年を機会に起業する事例が多いとされています。

起業家の年齢別構成推移

図5 引用) 中小企業庁「2017年版 小規模企業白書 第2部 小規模事業者のライフサイクル」(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/h29/shoukibodeta/html/b2_1_1_1.html)

③起業する業種はサービス業がNO.1

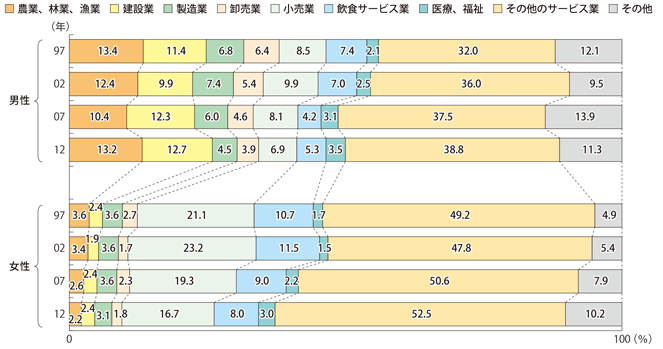

中小企業庁がリサーチした「2017年版 小規模企業白書」(下図6)によると、小規模事業者が手掛ける業種は「サービス業」が一番多くなっています。

2012年の調査では男性が38.8%、女性が52.5%と圧倒的多数です。

また、近年では男女ともに、「学術研究」「専門・技術サービス業」「生活関連サービス業」「娯楽業・教育・学習支援業」をはじめとしたサービス業の割合が増加しています。

その一方で、「小売業」「飲食サービス業」の割合が減少気味となっています。

男女別、起業家の業種構成の推移

図6 引用) 中小企業庁「2017年版 小規模企業白書 第2部 小規模事業者のライフサイクル」(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/h29/shoukibodeta/html/b2_1_1_1.htm)

4.まとめ

今回は、「ゆるやかな起業家」について、起業する人の年齢や事業内容、働き方などについて詳しく解説をしていきました。

近年では自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる「ゆるやかな起業家」が増加傾向にあります。

性別や年齢に関係なく、自分のスキルや能力を生かして、充実感のある働き方を選ぶ人が多くなっているのです。

金銭面だけでなく、社会における自己実現を大切にしながら、無理のない範囲で働き続ける。

そんな「ゆるやかな起業家」は、これからの時代で、ますます活躍の場を広げていくことでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000189092_2.pdf

*2 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図10 起業費用 P7

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf

*3 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図11 起業費用に占める自己資金割合起業費用 P7

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf

*4 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図13 主な事業所までの通勤時間(片道) P8

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf

*5 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図16 仕事や作業を行う時間帯の裁量 P8

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf

*6 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図15 起業前と比べた労働時間 P8

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pdf

*7 日本政策金融公庫「ゆるやかな起業の実態と課題」図14 1週間当たりの労働時間 起業前と比べた労働時間 P8

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_190204_1.pd

プロフィール:フリーランスの転職・不動産ライター。複数のメディアで執筆中です。宅建の資格を活かし、家族が経営する不動産会社で自社物件の管理事務もしています。住まいに関する資格である整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級も取得済みです。趣味は整理収納と料理。