2021年卒の就職活動は新型コロナウイルスの影響を大きく受けています。

本来であれば正式内定の解禁日である10月を過ぎましたが、2021年卒業予定の大学生・大学院生の就職内定率は昨年よりも低い水準にとどまっています。

こうした中で、一方では2022年卒業予定者の採用活動についての情報やデータが早くも出始めています。

収束の目処が立たない中、2022年卒の就職・採用活動は、コロナの影響をどの程度受けるのでしょうか。

1.終わらない21年卒の就職・採用活動

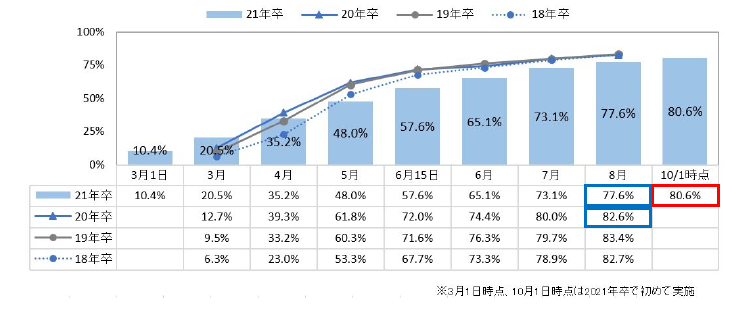

マイナビの調査によると、2021年卒業予定の大学生・大学院生の10月1日時点での内定率は80.6%で、これは去年の8月時点の内々定率よりも低くなっています(図1)。

図1 内々定率・内定率の経年比較

(出所:「『マイナビ 2021年卒大学生活動実態調査(10月1日時点)』の速報版を発表」株式会社マイナビ)(https://www.mynavi.jp/news/2020/10/post_28764.html)

今年は企業の内定取り消しについてもニュースなどで報じられましたが、内定率の伸び悩みは純粋に「企業側の採用活動が遅れている」部分が大きくあります。

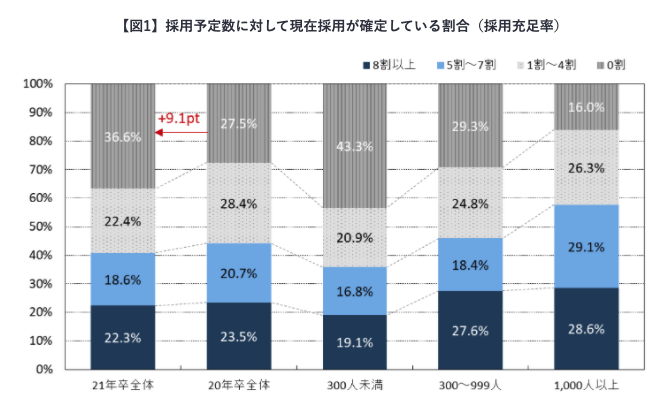

こちらは6月の統計ですが、この時点で1人も採用が決まっていない企業が全体の36%にのぼっているのです(図2)。

図2 採用充足率の比較(出所:「マイナビ、『2021年卒企業採用活動調査』を発表」株式会社マイナビ)(https://www.mynavi.jp/news/2020/08/post_24176.html)

図2にある通り、去年の同じ時点での採用充足率ゼロ割企業の割合は27.5%でしたので、今年は明らかな採用活動の遅れが見られます。

目立つのは300人未満の企業です。

採用充足率ゼロである企業の割合が43.3%にのぼっています。大企業と違ってオンラインへの対応がすぐにできなかったことで、選考スケジュールに大幅な変更を強いられた中小企業が多いと考えられます。

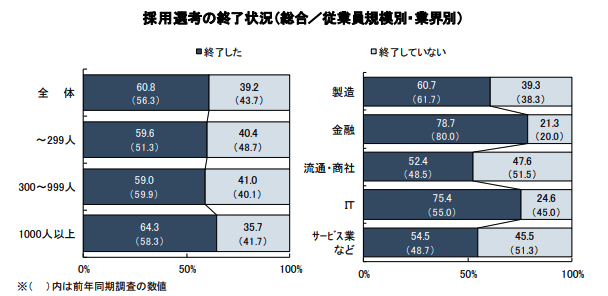

なお、「キャリタス就活」を運営するディスコが9月28日から10月6日の間に、1220社を対象に実施した調査では、採用選考を「終了した」と回答した企業の割合は6割でした(図3)。

図3 2020年10月調査での採用選考終了状況

(出所:「新卒採用に関する企業調査(2020 年 10 月調査) 」株式会社ディスコ)(https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/2021_kigyouchousa_kakuho-.pdf p2)

1000人以上の大企業でも、35%の企業が調査期間の時点で「終了していない」と回答しています。

本来であれば、多くの企業では10月に内定式が行われることを考えると、スケジュールの混乱ぶりがうかがえます。

2.アフターコロナ2022年卒の新卒採用計画

21年卒の採用活動を終えていない企業が多数残る一方で、2022年卒向けの採用やインターンシップについての情報が出始めました。

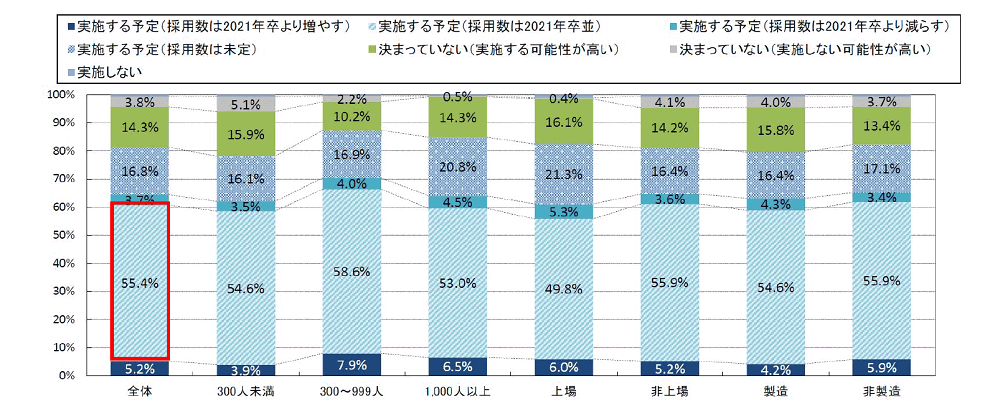

コロナウイルスの影響による経済の冷え込みが気になるところですが、マイナビの調査によれば、22卒の採用活動については8割の企業が「実施する」と回答しています(図4)。

図4 2022年卒新卒採用の計画状況(出所:「マイナビ、『2021年卒企業採用活動調査』を発表」株式会社マイナビ)(https://www.mynavi.jp/news/2020/08/post_24176.html)

採用人数についても半数以上が「2021年卒並」と回答していて、22年卒の就職・採用活動への影響はそこまで大きくないように見えますが、そうとは言い切れません。

というのは、まず、内定(内々定含む)の辞退率に変化が出ているという事情があります。

先ほどのディスコの調査では、2021年卒は前年に比べて、大幅に内定辞退率が減少しています(図5)。

図5 内定辞退者の増減推移(出所:「新卒採用に関する企業調査(2020 年 10 月調査) 」株式会社ディスコ)(https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/2021_kigyouchousa_kakuho-.pdf p4)

コロナ禍が直撃した今年、このような現象が起きることにはなんら不思議はありません。

スケジュールが想定通りに進まなかったり、慣れないオンライン面接の導入が相次いだりと苦労を強いられたりすると、就職を早く決定したいという意識が働くのは当然です。

この傾向が来年に持ちこされれば、内定辞退者が減ることで実質的な競争率は上がることになります。

また、「採用数は未定」としている企業も一定数あることです。

帝国データバンクの調査*1によると、コロナの影響を含む理由で業績の下方修正を発表した上場企業の数は、9月になっても増えていて、9月末時点で1099社でした。

これによって減少した売上高は10兆円を超えています。

さらに、東京五輪延期の影響が現れ始めるのがこの秋から冬にかけてだと考えられます。

つまり、2020年度の企業業績にはまだ不透明なところがあり、今後感染の再拡大が起きるなど事態が変化すれば、採用計画に影響が出る可能性は高まります。

企業業績に関するニュースはこまめにチェックしておきましょう。

3.22年卒の就活の進め方

実際、22年卒業予定の学生について、就職活動で「内定獲得」に自信を持っている学生は15.9%。一方、自信がない学生が60.0%に上るという調査結果も公表されています*2。

21年卒の苦戦を見ているからということもあるでしょうが、「情報不足」が大きな不安要素になっていることも考えられます。

少しでも自信を持って就職活動できるように、22年卒の就活ではこのような点を意識したいところです。

①インターンへの積極参加

情報不足を補う最大の方法はインターンシップです。

企業について知ることができるのはもちろんですが、同じ年代の学生との交流を持つ良いきっかけになります。

Web面接の導入で、同級生の様子を生で見る機会は激減します。情報交換できる同期生との横のつながりがあれば、一つの安心材料になるでしょう。

②オンラインイベントの利便性は使い倒す

近年の採用活動の傾向として、特に大企業では「自社の社風とのミスマッチを防ぐために、学生とは事前に徹底的に対談する」というのが多数派です。

ここは移動時間や費用がかからないというオンラインの利便性を逆手に取る発想を持ちましょう。

その分多くの企業の社員に接する機会を持てると考えて、オンラインイベントには積極参加しましょう。

不安を現役社員に聞いてもらう貴重な機会にもつながるでしょう。

③とにかく早く準備に取り掛かる

企業が感じているオンライン採用活動の不便な点として、「志望度を捉えにくい」ことがあります。

対面で会話するのとは勝手が違うためです。

ところで、対面の面接にはない、就活生にとってのオンライン面接の利便性があります。

自分で練習ができることです。

自分で録画して自分で見返した時にどのような印象を受けるかをチェックしてみるのも良いでしょう。

志望理由などについてカメラの前で話してみて、ちゃんと熱意を伝えられているか?案外表情が硬くなったりするものです。

早めの企業研究と同時に、カメラに向かって話すことに慣れておくと良いでしょう。

4.22年卒就活への影響まとめ

ここまで21年卒・22年卒の就職・採用活動へのコロナの影響をみてきました。

今年は、街中でリクルートスーツを着た学生の姿をあまり見なくなりました。しかしこれが今後の「ノーマル」になっていくでしょう。

心構えとしては、まずは情報量を確保したいところです。

また、大企業の面接で多いのは、いわゆる「ガクチカ」に関しての深堀り、自己分析を求められる質問です。

今年は特にコロナ禍という未曾有の状況の中で、しかしだからこそ現在の社会・世界の状況や「ニューノーマル」といったことについて時間をかけて考察し、自分なりの意見をしっかり持ちたいところです。

これまでと何が変わったか、今後はどうなるのか、ニュースを細かくチェックしながら日々考える癖がつくと良いでしょう。

考えて行動する、何か感じたことはメモや日記に残す、といった習慣を早めに始めるのもひとつの手段です。

特に前向きな発想は残しておきましょう。

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p201001.pdf

*2「あさがくナビ2022登録会員対象 2022年卒学生の就職意識調査(就職活動への自信) 2020年9月版」学情

https://service.gakujo.ne.jp/data/survey/questionnaire202010-1