大学生になると、就活に関する活動として「インターンシップ」というワードを耳にすることが多いかと思われます。

特に、就活をスタートさせたばかりの方は、

「そもそもインターンシップってどういうもの?」

「どんな種類や内容があるの?」

「参加するとどのようなメリットがある?」

など、様々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

今回は、インターンシップに関して「超初心者」の方に向けて、種類や内容、得られるメリットなどについて、わかりやすく解説をしていきます。

これからインターンシップに参加する上で、基本的なことから説明をしていきますので、ぜひ、この記事をご覧になってインターンシップに対する理解を深めてください。

1.インターンシップとは

ここでは、「インターンシップ」の基本的な事柄について、簡単に解説をしていきましょう。

①学生のうちに、実際の仕事現場で働く経験をすること

インターンシップとは、日本語に訳すと「就業体験」という意味合いで、学生のうちに実際の仕事現場で働く体験をすることを指しています。

現実に、その企業で業務を体験することで、自分の適性に合った業種や仕事を確認できるのがメリットです。

実際に職業を体験することにより、社会に出てから問題なく仕事に就けるようにつくられた制度といえるでしょう。

インターンシップに参加すると、アルバイトとしては、なかなか採用されることのない企業で、社員から仕事に関する話をリアルに聞くことができます。

そのため、社風なども感じ取ることができ、自分が実際に入社した場合の様子がイメージしやすいのもメリットの一つ。

また、実際に業務を体験することで、自分の適性に合っているか否かの判断ができるようになります。

なお、インターンシップの種類や内容は、企業により様々な形式があり、実のところ、優秀な学生を早く確保したいために開催する企業も多いです。

種類や内容についての詳細は、後述する「2.インターンシップの主な種類と内容・学生のメリット」でご紹介しますので、得られるメリットなども確認するようにしてください。

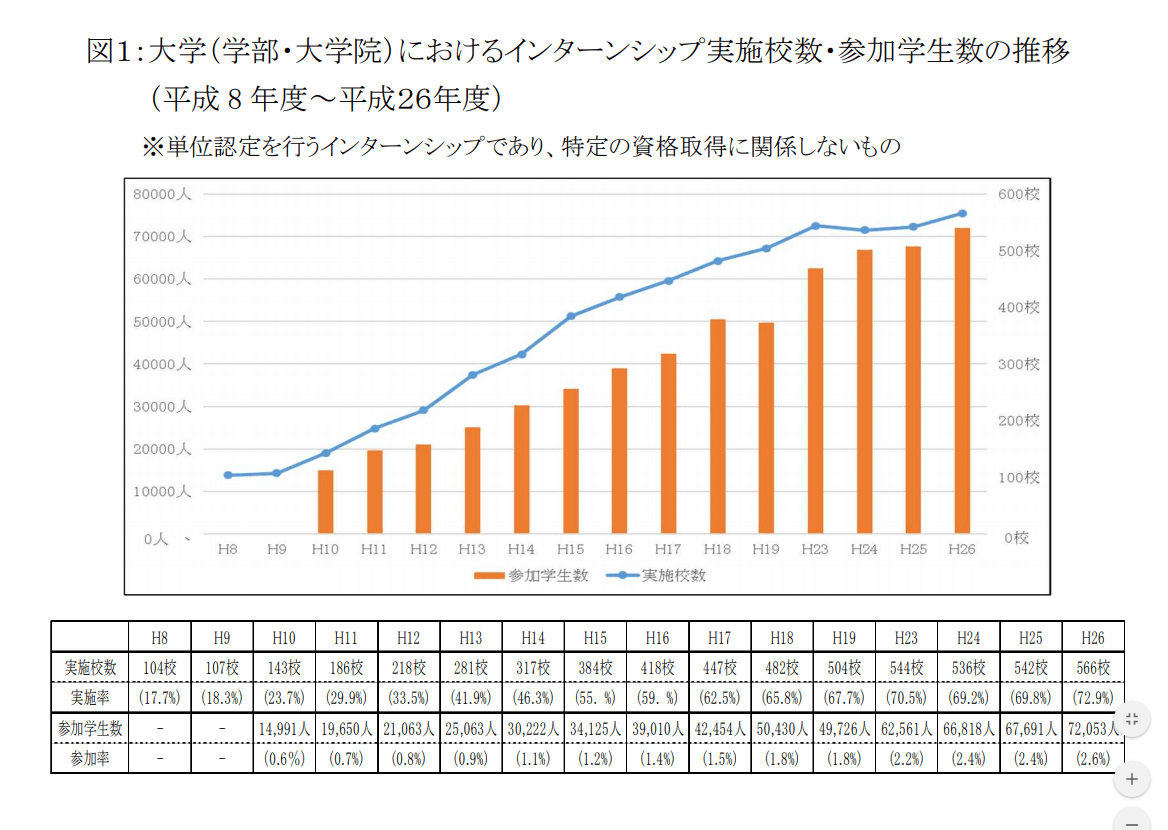

②全大学の72.9%がインターンシップを実施

下図1は、文部科学省がとりまとめた「インターンシップの現状」です。

日本におけるインターンシップの状況としては、インターンシップを実施する大学や参

加する学生の数は、平成9年以降から少しずつ右肩上がりに増加してきました。

平成26年度では、インターンシップ(特定の資格取得に関するものを除く)を単位認定する大学も72.9%あり、実施率は増加傾向にあります。

一方、参加学生数も増加してはいますが、単位認定しているインターンシップについては、全学生で2.6%の参加と停滞しており、高い状況とはいえないでしょう。

また、企業が開催しているインターン全てが、単位認定の対象というわけではありません。

大学が連携している企業のインターンから選択する形式となっており、企業側から「この大学の学生を採用したい」と多く求められている大学は、単位がもらえるインターン数が豊富です。

図1 引用)文部科学省「インターンシップの更なる充実に向けて議論の取りまとめ」P4(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf)

2.インターンシップの主な種類と内容・学生側のメリット

ここでは、インターンシップの主な種類と内容、学生側のメリットについて簡単にまとめてみました。

開催されるインターンシップの種類によって、体験できる内容や得られるメリットには、それぞれ違いがあります。

興味がある企業の場合、一通り体験してみるのも良いかもしれません。

①会社説明会型

比較的大人数の規模で開催されるものです。

会社の雰囲気を直に感じられ、短期間で様々な会社の様子をつかむことができます。

【会社説明会型】

| 種類 | 内容 | 学生のメリット |

| 会社・業界セミナー | 先輩社員から会社の事業内容などについて説明を受ける | 手間なく会社の事業内容などを理解できる |

| 施設・職場見学 | 職場や工場、研究所などの施設を見学する | 一般の人は立ち入りできない施設などに入れる |

| 座談会・懇親会 | 軽い立食形式の食事会などで懇親を深める | 社員とフランクに交流ができる |

図1 参考)就職四季報「企業・インターンシップ版 2022年」P14-15を参考に筆者作成

②プロジェクト型

会社が与えた課題を、グループで議論し合いながらワークを行い発表します。

チームで行う事の難しさや必要性、他の就活生のレベルが把握できるのがメリットです。

【プロジェクト型】

| 種類 | 内容 | 学生のメリット |

| グループディスカッション(GD)方式 | 一般的な課題に対し、何らかの答えを導きだす | 本選考の際に行うGDの予行演習に役立つ |

| コンテスト方式 | 参加した就活生に順位をつけて表彰したり、ベンチャーではビジネス化されたりすることも | 企業に評価されることで、現時点での自分の実力が確認できる |

図2 参考)就職四季報「企業・インターンシップ版 2022年」P14-15を参考に筆者作成

③仕事体験型

実際の日常的な業務を体験することで、その会社の業務が理解でき、自分とのマッチングを確かめることができます。

【仕事体験型】

| 種類 | 内容 | 学生のメリット |

| 見学・同行方式 | 企画会議に同席したり、現場に同行したりして勤務形態を体験する | 仕事に必要な事柄やスピード感など、リアルタイムで理解できる |

| 実践方式(文系) | 起こりうる状況を設定し、学生自身の力で判断し、ワークに取り組む | 社員から企業内教育に近い形でレクチャーしてもらえる |

| 実践方式(理系) | 研究アシスタントの形で実際の業務に参加する | 実際の開発・研究現場で社員の業務内容を確認でき、指導も受けられる |

| 実践方式(ベンチャー) | 実際の業務に参加し、社員と同じスタイルで働く | 実際に入社した場合と同じようなリアル感が体験でき、内定にも有利 |

| 実践方式(報酬型) | 有給で仕事に取り組む | 報酬を得られるのがメリット、責任を持って仕事を成し遂げたことが実績になる |

図3 参考)就職四季報「企業・インターンシップ版 2022年」P14-15を参考に筆者作成

④その他

その他としては、「コラボ型」「合宿型」「選考直結型」などがあります。

上記(1)~(3)を組み合わせることにより、特色あるインターンシップを実践することができます。

【その他】

| 種類 | 内容 | 学生のメリット |

| コラボ型 ※(1)or(2) | 複数の企業が共同で実施し、グループ内の異業種や、B to BとB to Cの組み合わせなどで知名度アップを狙う | 今まで関心がなかった企業の説明を受けて、興味が湧いてくる場合がある |

| 合宿型 ※(2)or(3) | 1泊2日から数週間程度の合宿を実施する | 社員や他の就活生と親密になれ、社風も感じ取ることができる |

| 選考直結型 ※(2)or(3) | コンテストなどを開催し、優秀な人材を確保する(外資・ベンチャー) | 海外の優秀な学生と競い合うことが実現、実力者は内定が出やすい |

図4 参考)就職四季報「企業・インターンシップ版 2022年」P14-15を参考に筆者作成

3.インターンシップの実情

インターンシップは、平成9年に文部省(当時)の「教育改革プログラム」において、高等教育における創造的人材育成に大きな意義を有するという観点のもとで、支援する取組が総合的に推進することが掲げられました。

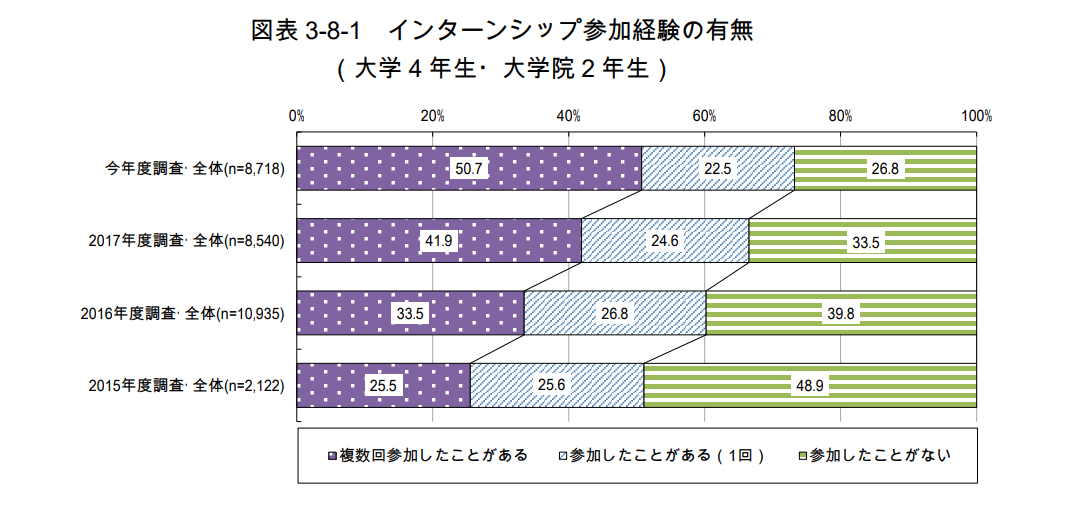

以降、インターンシップは、就活をする大学生の間で、徐々に浸透していき、インターンシップ参加経験の有無(大学4年生・大学院2年生)についてのアンケート調査では、7割以上が「参加したことがある」と回答しています。

また、複数回参加したことがある学生は、全体の約5割にも上っています。(下図5)

図5 引用)内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」P41(https://www5.cao.go.jp/keizai1/gakuseichosa/pdf/301010sokuhou.pdf)

①大学4年生に体験する人が約4割

文部科学省のインターンシップに関する調査(下図6)では、大学4~6年生の時に体験する人が全体の約4割を占めるという結果となりました。

次に多いのは3年生の26.8%で、やや早めに活動する人も約2割以上います。

また、地域別では、企業の本社の所在地が東京に多いせいか、関東地方がどの学年でも一番多く、続いて近畿、中部地方となっています。

なお、短大・高専でインターンシップを体験する人は、全体で7.7%と1割にも届きませんでした。

図6 引用)文部科学省「インターンシップの更なる充実に向けて議論の取りまとめ」P28(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf)

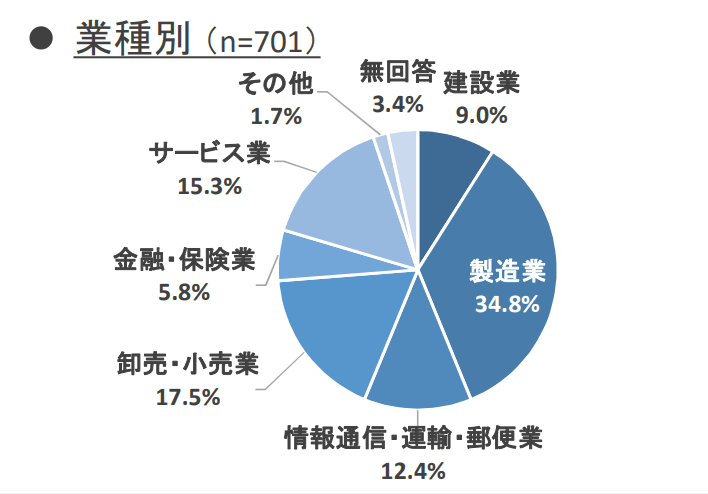

②業種は製造業が一番多い

下図7を参照すると業種別で一番多いのは「製造業」で、34.8%が該当しています。

ほかの業種では「卸売・小売業」が17.5%、「サービス業」15.3%、「情報通信・運輸・郵便業」が12.4%と続いています。

また、従業員の規模別では、「300~1000人未満」が31.8%と最も多く、次いで「1000名~5000名未満」が26.0%、「300名未満」が29.4%となっており、それぞれ約3割前後で並んでいるといえるでしょう。*1

図7 引用)文部科学省「インターンシップの更なる充実に向けて議論の取りまとめ」P28(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf)

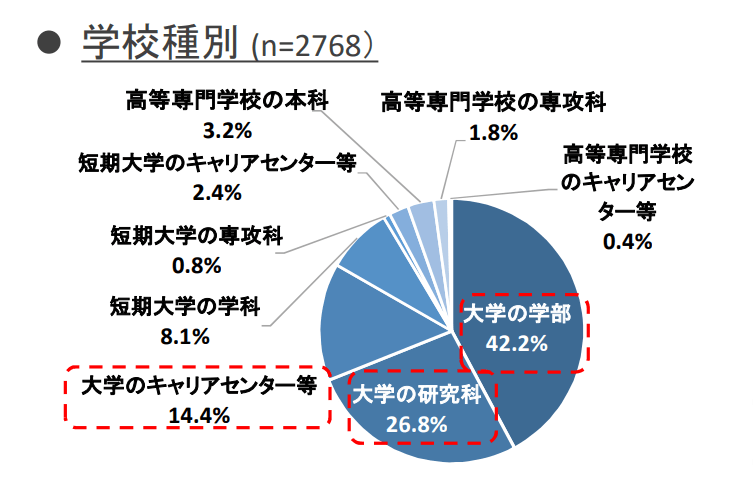

③学校種別では大学関連が約8割を占めている

下図8を参照すると、学校の種類別では「大学の学部」が42.2%、「大学の研究科」が26.8%、「大学のキャリアセンター等」が14.4%と、実に大学関連のものが全体の約8割を占めています。

ちなみに「短期大学」関連では全体で11.3%、「高等専門学校」関連では5.4%しか該当していません。

このことからも、インターンシップを体験する人は、大学生が圧倒的に多いといえるでしょう。

図8 引用)文部科学省「インターンシップの更なる充実に向けて議論の取りまとめ」P28(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf)

4.まとめ

今回はインターンシップの基本的な事柄や現状なども踏まえつつ、詳しく解説をしていきました。

一口にインターンシップといっても、企業により様々な種類があり、開催される内容もそれぞれ違いがあります。

ただ、インターンシップに参加すると、得られるメリットは多くあります。

職種や業種の研究ができるのはもちろんのこと、社会人としてのマナーも身につけることができ、自分の適性にぴったり合った企業を選ぶことができるでしょう。

インターンシップを受けたからといって、必ず就職に結びつくというわけではありませんが、体験した経験は自分の中に残りますので、人間的に成長できることも考えられます。

就職活動を成功させるためにも、ぜひ、インターンシップを体験することを検討してみてください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/076/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2017/06/16/1386864_001_1.pdf

資料)①「就職四季報」就職四季報「企業・インターンシップ版 2022年」P14-15