かつては夫が働き、妻が専業主婦として家庭の役割を担うという姿が一般的でありましたが、現在では、夫婦二人で働く共稼ぎ世帯が増えつつあります。

女性の社会参加が進み、人々の生き方が多様化している一方で、企業にも女性が働きやすい環境を整えることが求められています。

そこで今回は、女性の既婚率が高い企業について、女性社員の「平均勤続年数」や「産休・育休期間」等を中心に、詳しく解説をしていきます。

これから社会でバリバリ働きながら、家庭との両立を考えている女性の方は、ぜひ、参考にしてください。

1.女性の既婚率が高い企業ランキング【TOP20社】

女性の既婚率が高い企業ランキングのTOP20社は、以下の通りです。(図1)

【女性の既婚率が高い企業ランキング TOP20社】

| 順位 | 社名 | 業種 | 既婚率 |

| 1位 | サンデンホールディングス | 自動車部品 | 90.6% |

| 2位 | 中部電力 | 電力・ガス | 79.7% |

| 3位 | ミツトヨ | 機械 | 76.9% |

| 4位 | 石油資源開発 | 石油 | 76.8% |

| 5位 | ジヤトコ | 自動車部品 | 74.3% |

| 6位 | 医学書院 | 出版 | 71.4% |

| 7位 | 花王 | 化粧品・トイレタリー | 70.4% |

| 8位 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 66.6% |

| 9位 | JSR | 化学 | 66.2% |

| 10位 | 日立物流 | 運輸・倉庫 | 66.1% |

| 11位 | アイシン精機 | 自動車部品 | 66.0% |

| 12位 | 東京青果 | 商社・卸売業 | 65.9% |

| 13位 | 富士フィルム | 化学 | 65.7% |

| 14位 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 65.4% |

| 14位 | 日新電機 | 電機・事務機器 | 65.4% |

| 16位 | 理想科学工業 | 電機・事務機器 | 65.1% |

| 17位 | 古河電気工業 | 非鉄 | 64.9% |

| 18位 | 東芝テック | 電機・事務機器 | 64.7% |

| 19位 | 味の素 | 食品・水産 | 63.9% |

| 20位 | ウシオ電機 | 電子部品・機器 | 63.8% |

図1 参考)就職四季報女子版2022年「女性既婚率ベスト100」P32を参考に筆者作成

①女性既婚率NO.1企業は「サンデンホールディングス」

図1を参照すると、女性既婚率NO.1企業は「サンデンホールディングス」で、既婚率が90.6%という結果になりました。

「サンデンホールディングス」は、自動車エアコン用コンプレッサー世界2位の企業で、群馬県に本社があります。*1

2位は「中部電力」の79.7%、3位には「ミツトヨ」が76.9%でランクイン。

4位は「石油資源開発」が76.8%と3位に僅差で迫り、5位には1位と同じ自動車部品業である「ジヤトコ」が74.3%で入っています。

②業種は「電機・事務機器」が多い

図1のランキング表を見てみますと、業種で多いのは「電機・事務機器」で、20社中4社がランクインしています。

2番目に多いのは「自動車部品」で3社が入っており、その他は「電力・ガス」「機械」「石油」など堅調な業界が多いです。

就職四季報女子版2022年「女性既婚率ベスト100」の調査で、ベスト100にランクインした業種の一覧表は下記のようになりますので、ぜひ、参考にしてください。

なお、既婚率が高い業種のNO.1は「電機・事務機器」で、100社中12社がランクインされています。

【既婚率が高い業種ベスト5】

| 順位 | 業種 | 会社数(100社のうち) |

| 1位 | 電機・事務機器 | 12社 |

| 2位 | 電子部品・機器 | 11社 |

| 3位 | 自動車部品 | 10社 |

| 3位 | 化学 | 10社 |

| 5位 | 食品・水産 | 7社 |

図2 参考)就職四季報女子版2022年「女性既婚率ベスト100」P32-33を参考に筆者作成

2.女性既婚率が高い企業トップ10社の概要

女性既婚率が高い企業トップ10社の概要をまとめたものは、下図2の通りです。

【女性既婚率が高い企業トップ10社の概要】

| 順位 | 企業名 ※( )内は子を持つ女性の人数 |

新人女性の入社3年後の離職率 | 女性の平均勤続年数 | 産休期間と取得者 | 育休期間と取得者 |

| 1位 | サンデンホールディングス(131人) *2 | 12.5% | 14年 | 産前6・産後8週間(2人) | 1歳半になるまで(10人) |

| 2位 | 中部電力(1,273人)*3 | 3.2% | 19.3年 | 産前6・産後8週間(197人) | 2歳になるまで(220人) |

| 3位 | ミツトヨ(148人)*4 | NA | 17年 | 産前6・産後8週間(18人) | 1歳になるまで(19人) |

| 4位 | 石油資源開発(80人)*5 | 0% | 15年 | 産前6・産後8週間(5人) | 1歳になるまで(24人) |

| 5位 | ジヤトコ(NA)*6 | 25% | 20年 | 産前6・産後8週間(20人) | 2歳の4月末まで(31人) |

| 6位 | 医学書院(41人)*7 | 0% | 16.6年 | 産前6・産後8週間(NA) | 1歳半になるまたは1歳の4月末まで(NA) |

| 7位 | 花王(776人)*8 | 2.7% | 13.2年 | 産前8・産後8週間(84人) | 1歳の4月末まで(376人) |

| 8位 | 東京電力ホールディングス(NA)*9 | 2% | 22.3年 | 産前6・産後8週間(645人) | 3歳到達年度末まで(176人) |

| 9位 | JSR(210人)*10 | 18.8% | 14.2年 | 産前6・産後8週間(19人) | 1歳半になるまで(98人) |

| 10位 | 日立物流(121人)*11 | 11.1% | 16.5年 | 産前8・産後8週間(11人) | 小学1年修了時の3月31日まで3年間(15人) |

図3 *2~*11「就職四季報 女子版2022年」を参考に執筆者作成

①新人女性の入社3年後の離職0%は「石油資源開発」と「医学書院」

新人女性の入社3年後の離職0%は「石油資源開発」と「医学書院」です。

両社は、女性の平均勤続年数も10年以上となっており、「石油資源開発」は15.0年、「医学書院」は16.6年という実績になっています。

電力会社である「中部電力」と「東京電力ホールディングス」も新人女性の入社3年後の離職率が低く、「東京電力ホールディングス」は2.0%、「中部電力」は3.2%と健闘。

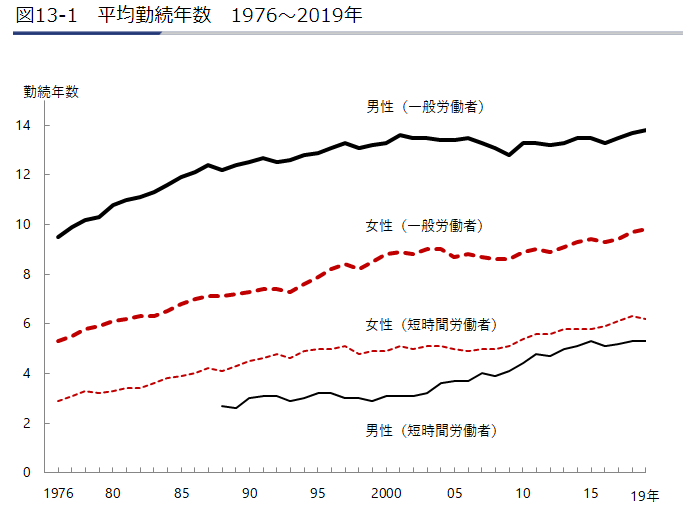

また、こちらの2社は、女性の平均勤続年数が高いことでも知られており、「東京電力ホールディングス」は22.3年、「中部電力」は19.3年と、日本男性の平均勤続年数13.8年(2019年度)を大きく上回っています。*12

図1においてランクインされている企業は、7位「花王」の13.2年以外、全ての企業が日本男性の平均勤続年数13.8年を上回っているのが特徴です。

したがって「女性が長く働ける」風土がある企業といえるでしょう。

図4 引用)独立行政法人労働政策研究・研修機構「図13-1 平均勤続年数 1976~2019年」(https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0213_01.html)

②育休期間が長いのは「東京電力ホールディングス」と「日立物流」

育休期間が長いのは「東京電力ホールディングス」と「日立物流」です。

育休期間は、子どもが1歳になるまで、長くても2歳になるまでを設定している企業が多く見られます。

しかし、「東京電力ホールディングス」は3歳到達年度末まで、「日立物流」は小学1年修了時の3月31日まで3年間と、長期にわたって育休を取得できるのが素晴らしい点でしょう。

また、厚生労働省では、産休として「産前休業」は出産予定日の6週間前、「産後休業」は8週間と定めています。*13

産休の点でも「日立物流」は条件が良く、産前は8週間、産後は8週間の休みを取得できるのがメリット。

「花王」も同様に、産前8週間、産後8週間の産休取得が認められており、女性が妊娠・出産しやすい環境整備に優れている企業です。

3.「家事・育児」と「仕事」のバランスの調和が課題

現代の日本では、女性が男性と同等に活躍できる社会を創り出すことが、早急の課題とされています。

女性に負担がかかりがちな「家事・育児・介護」と、生きていくために必要な「仕事」とのバランスを上手く調和させることが、豊かな生活を送るのに必要なことでしょう。

①夫婦ともに雇用者の共働き世帯は年々増加

図5を参照すると、夫婦ともに雇用者の共働き世帯は、年々増加している傾向です。

平成9年以降は、男性雇用者と無業の妻から成る世帯数を上回り、平成24年頃からは、右肩上がりに急速拡大しています。

一方、専業主婦の世帯は平成24年頃から急下降。令和元年においては、共働き世帯の半分以下の数値です。

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方(性別役割分担意識)に反対する人の割合は、男女とも長期的に増加しており、平成28年の調査では、男女ともに反対の割合が賛成の割合を上回るという結果になりました。*14

近年では、夫婦が性差に関係なく、ともに協力し合いながら、互いのキャリアを構築していく風潮であるといえるでしょう。

図5 引用)男女共同参画局「「家事・育児・介護」と「仕事」のバランス~個人は、家庭は、社会はどう向き合っていくか」

共働き等世帯数の推移(https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2020/202009/202009_02.html#:~:text=†共働き世帯の増加†&text=一方、妻がパート(週間,であるとい†)

②妻がフルタイムの共働き世帯は、平成27年以降は上昇傾向

共働き世帯は平成24年頃を境に、急激に増加傾向となりましたが、それに伴い、妻がフルタイムの共働き世帯も、平成27年以降は上昇傾向が見られます。(図6)

また、妻がパート(週間就業時間35時間未満)の共働き世帯数は、昭和60年以降、着々と上昇傾向にありましたが、令和元年の世帯数は昭和60年当時の約3倍にも増加。(図6)

平成10年ごろには、妻がフルタイムの共働き世帯と同程度になり、その後も上昇傾向にあります。

そのため、共働き世帯が増加した大部分の要因は、妻がパートの共働き世帯が増えてきたことによるものであるといえるでしょう。

図6 引用)男女共同参画局「「家事・育児・介護」と「仕事」のバランス~個人は、家庭は、社会はどう向き合っていくか」

妻の就業時間別共働き世帯数の推移(https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2020/202009/202009_02.html#:~:text=†共働き世帯の増加†&text=一方、妻がパート(週間,であるとい†)

4.まとめ

今回は、「女性の既婚率が高い企業」について詳しく解説をしていきました。

現在の日本では、専業主婦世帯より共働き世帯の方が、2倍以上多い状況となっています。

また、少子高齢化の流れにより、女性による労働力も大いに期待されており、結婚している女性が長く働ける労働環境の改善は、企業にとって大事な使命であると言っても過言ではないでしょう。

これから就職活動を行う女性の方は、家庭と仕事のバランスを上手く調和させながら働ける企業を、ぜひ、探してみてください。

*7「医学書院」P98 *8「花王」P428 *9「東京電力ホールディングス」P592

*10「JSR」P482 *11「日立物流」P688

*12 参考)独立行政法人労働政策研究・研修機構「図13-1 平均勤続年数 1976~2019年」統計表 表 平均勤続年数(Excel:36KB)

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0213_01.html

*13 参考)厚生労働省「子育てをしながら働き続けたい. あなたも取れる! 産休&育休」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

*14 参考)男女共同参画局「男女共同参画白書(概要版) 平成30年版」(性別役割分担意識の変化)

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/gaiyou/html/honpen/b1_s03.html

【参考資料】

就職四季報 女子版2022年「女性既婚率ベスト100」P32

就職四季報 女子版2022年「日立物流」P688