近年、IoT化やAIの台頭により、雇用環境に大きな変化がみられます。

事実、2019年にトヨタ自動車や経団連が終身雇用制の維持が難しいと発表がありました。

この急速かつ予測しにくい雇用変化の中で、安定して定年まで働くには、環境に対応するための能力を身に着ける必要があります。

その方法として「学び直し」が重要なキーワードとなります。

そこで今回は、「社会人キャリア形成」としての社会人大学院について解説したいと思います。

1.有能な専門職者を養成するのが「社会人大学院」

「学び直し」には、「民間スクール・教室」「通信講座」「書籍などで独学」などいくつかの手段がありますが、ビジネスにおいて関連分野や事業分野における「有能な専門職者」となる人材を養成する目的で、「社会人大学院」が注目されています。

社会人大学院は、働きながら大学院に通い学位取得を目指すため、それらを補完するような授業構成、設備、施設が用意されています。

文部科学省は、社会人の学び直しを推進する「職業実践力育成プログラム(BP)」認定制度を、平成27年7月に創設しました。

BPは「Brush up Program for professional」の略で、「文部科学大臣が認定した、大学・大学院・短期大学・高等専門学校における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラム」を指します*1。

BPの特徴として、

「対象とする職業の種類および修得可能な能力を具体的かつ明確に設定」

「週末・夜間開講、集中開講、IT活用等、社会人が受講しやすい環境を整備」

などがあります。

また厚生労働大臣が「専門実践教育訓練」または「特定一般教育訓練」として指定したプログラムを利用する場合、受講料等の一部が支給されるなど、社会人の学び直しを支援しています*2。

このような支援制度が用意されているにも関わらず、外部教育機関として活用する種別をみると、大学院の割合は5.7%とごくわずかです。

社会人の学び直しにおける課題として挙げられます(図1)。

図1:文部科学省/リカレント教育の拡充に向けてp5(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/11/1407981_09.pdf)

社会人が「学び直しの場」として活用できる外部教育機関はたくさんあるにもかかわらず、なぜ、大学院は選ばれにくいのか。

それは「学習開始のハードルの高さ」にあります。

図2は「社会人大学院への進学にあたって、障害となっているものは何ですか?」という問いに対する回答です。

図2:文部科学省/中央教育審議会 生涯学習分科会企画部会第二回配布資料(社会人の〈学び〉について~学び直しの実施状況と現場から見た課題~)p25(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/011/siryou/__icsFiles/afieldfile/2016/07/28/1374769_2.pdf)

とくに割合の高い回答は、「学習費用がかかる」「仕事での疲労」「勉強する時間の不足」で、いずれも60%を超えており、このスリートップが大きな壁であることが読み取れます。

また、最大の阻害要因である「学習費用がかかる」に関して、社会人大学院の修了までにかかる費用は、およそ150万円から200万円とされます(図3)。

図3文部科学省/中央教育審議会 生涯学習分科会企画部会第二回配布資料(社会人の〈学び〉について~学び直しの実施状況と現場から見た課題~)p18(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/011/siryou/__icsFiles/afieldfile/2016/07/28/1374769_2.pdf)

雇用保険の「教育訓練給付金」等の利用により、学費の一部負担が軽減できる場合もありますが、他の学び直しの手段と比較しても、金銭的な負担が大きいことが分かります。

さらに、働きながらの学び直しとなると、学習時間は勤務後や休日を充てることとなります。

すると仕事による疲労が残っていたり、学習時間が十分に確保できなかったりと、社会人大学院の選択を躊躇する要因になりかねません。

このように、学び直しへの第一歩を踏み出しにくい社会人大学院ですが、修士課程修了者がどのような学びを経験し、何を得たのか。

実例とともに追ってみましょう。

2.社会人大学院での学び直しを経験して

筆者の友人であり、日本人初のプロライフセーバーの飯沼誠司さんは、2014年に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科トップスポーツマネジメントコースを修了しました。

飯沼さんは現役のアスリートでありながら、海やプールで救命や教育の現場に立つ“ライフセービング界の第一人者”です。

なぜ大学院での学び直しを選んだのかの質問には、

「プレーヤーだった自分が、いきなりコーチや監督として『伝える側』に立ったとき、自分の経験を伝えるだけになってしまうんじゃないかと危惧した。いつか学術的な知識やメソッドをインプットしないと、限界がくるだろうと感じ、大学院での学び直しを選んだ」

と答えてくれました。

水泳やライフセービングの指導をしながらの授業への参加のため、夕方ギリギリまで仕事をし、大学へ直行するという生活を、週4日のペースで続けました。

ときには仕事を一日にまとめ、空いた日に授業を集中させるなど、仕事と授業の両立に苦闘しました。

研究テーマについて尋ねると、

「日本は、四方を海に囲まれた海洋国家。水難事故を減らすためには、すべての人が溺れないための知識と技術を身につけることと、水や海の危険な部分を正しく学び、誰もが楽しめることがとても重要」

と言います。

なかでも「浮く力」を身につけるための指導が、教育現場にライフセービングを取り入れる足がかりとなるとのこと。

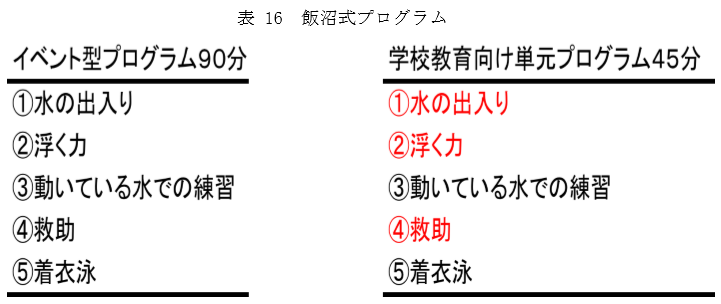

そこで、調査研究の集大成として「飯沼式ライフセービングプログラム」を提案しました。

これは、従来のライフセービングプログラムに加え、

「浮身姿勢をとる前段階で溺れないための方法=浮く力」

の習得に重点をおいた教育内容(指導法)です。

自身のライフセーバーとしての実務経験と、多くの子供や成人への指導経歴にプラスするかたちで、大学院での調査・研究結果とを組み合わせて構築したプログラムです(図4)。

大学院修了以降の「飯沼式プログラム」の普及について尋ねると

「当時は、公共施設を利用しプログラムを事業化。週1回、60人程度だったのが、今では、週5日、多い日は3コマに分けて指導している。参加者数も500人を超えており、毎回キャンセル待ち状態」

とのこと。

大学院での研究の成果が今も生きていること、そして、さらなる広がりをみせていることは、学び直しの最大の功績と言えるでしょう。

もう一つの功績として、入学前は想像すらしなかった「大学講師デビュー」を果たしました。きっかけは大学院時代の仲間からの依頼でしたが、これもまた、社会人大学院ならではの環境によるもので、「人脈の広さはキャリア形成の機会を増やす」という良い例となりました。

最後に飯沼さんは、

「僕が大学院で学んだことは、決して広くはないライフセービング界に、新しい風を吹かせたのではないかと自負している。大人になってから、年単位でインプット(専門的な学習)をすることは、苦労もあるが、必ず次につながる行動だと確信している」

と力強く語ってくれました。

3.これからの日本における「社会人大学院」の必要性

「人生100年時代」に向け、社会が大きな転換点を迎えるなか、多様な教育機会の実現が求められています。その柱となるのが「リカレント教育」です。

“それぞれのライフステージに合わせ、何歳になっても学び直しができ、能力向上により多様なキャリア形成を可能にする”――

これがリカレント教育の本質です。

しかし、日本ではまだ、リカレント教育の浸透は十分とはいえません。諸外国との「学び直しの必要性」について比較した表が図5です。

学び直しや職業訓練の必要性-1024x361.jpg)

図5:総務省/平成30年版情報通信白書(リカレント教育の必要性)学び直しや職業訓練の必要性(国際比較)(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd145320.html)

学び直しが「必要になる可能性が極めて高い」「必要になる可能性が高い」と回答した割合は、日本の36.0%に対し、アメリカ41.3%、イギリス39.1%、ドイツ43.5%です。

日本での学び直しの意識は、そこまで高くないことがうかがえます。

また、「わからない」と回答している割合が多いことも、学び直しへの関心の低さを表しています。

これらの結果も踏まえ、政府は、リカレント教育の拡充に向けた制度の整備を開始しています。ネックとなる費用負担について、助成割合の高い「専門実践教育訓練給付」の対象講座の大幅拡大や、社会人が通いやすいように「講座の最低時間を120時間から60時間に緩和」など、受講者の増加のための対策を積極的に進めています*3。

“若者から高齢者まで、すべての国民に活躍の場があり、すべての人が元気に活躍し続ける社会の構築”

を目指すべく、リカレント教育の拡充を、そして、社会人大学院での学びを実践してみませんか。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/bp/1360307.htm

*2参考:文部科学省/職業実践力育成プログラム(BP)パンフレット

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_syogai03-100000982_2.pdf

⋆3参考:文部科学省/リカレント教育の拡充に向けてp1

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/11/1407981_09.pdf