職場内でのキャリアチェンジや転職には、スキルや資格を持っておくほうが有利です。

とはいえ、職務に役立つ資格であることが大切ですから、資格選びがキャリアアップのカギとなるかもしれません。

資格の種類にもよりますが、取得のためには費用も時間もかかります。

キャリアアップをねらうビジネスパーソンにとっては、マルチに活かせる資格を持っておくのもいいでしょう。

今回は、さまざまな業種で活かせ、実生活でも役に立つファイナンシャルプランナー(FP)資格の概要とともに資格取得の方法について説明していきます。

1.ファイナンシャルプランナー(FP)とは

ファイナンシャルプランナー(FP)と聞くと、個人の家計相談やライフプランにかかわるお金の相談を受けることを仕事にしている人というイメージを持つ人もいるかもしれません。

しかし、FPにはこうした企業に属さず独立して活動する独立系FPと、企業に属し、いわゆる会社員(公務員)として働く企業系FPがあります。

実は企業系FPは、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関はもちろん、FP会社や一般企業や公的機関など、幅広い業種で活躍の場があることをご存じでしょうか。

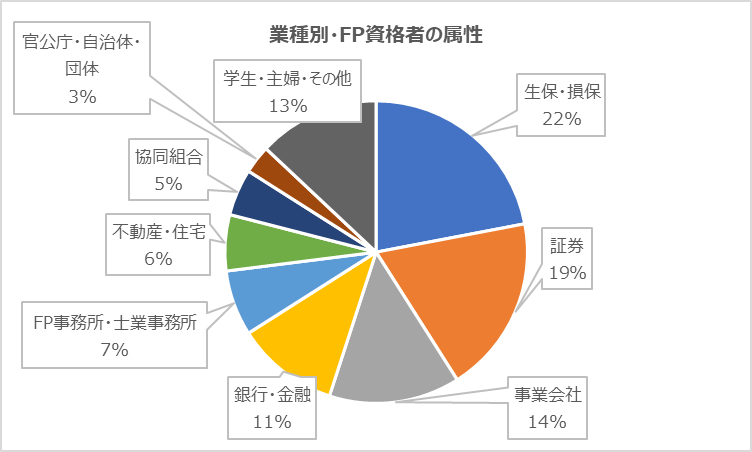

日本FP協会が公表している資格認定会員属性を見ると、2020年1月現在での業種別属性は、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関が52%、金融機関以外の会社・公的機関などが48%と、おおよそ半々という状況です*1_3。

というのもFPとして必要とされる知識は金融商品の提案・コンサルティングをするために限られず、お金にまつわる幅広い知識。たとえば、次のような知識が必要です。

・税制

・年金

・資産運用

・住宅ローン

・保険

・介護

・相続

・事業承継など

そして、顧客や従業員の経済的満足度を高めるために、これらの知識をいくつも組み合わせ、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くサポートをするのがFPの仕事です。

これは企業に勤める場合でも同様です。

たとえば不動産会社では、物件に関する説明をするだけでなく、住宅ローンや不動産に関する税制、団体信用生命保険など、いくつもの情報を組み合わせて住宅購入提案が可能になります。

顧客からの信頼および営業力が高まるほど、会社にとって必要な人材としてキャリアアップに繋がりやすくなるのではないでしょうか。

他の一般企業でも、たとえば総務・人事部など従業員の待遇に関わる仕事では、社会保険や税制、退職金や企業型DC(確定拠出年金)、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの知識をフルに活用できそうです。

従業員の福利厚生充実に役立たせることができそうですね。

2.FP資格の種類

ひとくちにFP資格といっても、大きく分けて国家資格と民間資格の2種があります。

①国家検定:FP技能士(1~3級)

働く上で身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度のひとつです。

ファイアナンシャルプランニングにおいてはFP技能士検定に合格することで、FP技能士の資格が付与されます。

FP技能検定およびFP技能士の資格には1級、2級、3級の3つの等級があります。

②民間資格:AFPおよびCFP®

NPO法人・日本FP協会が認定するFP資格で、AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)資格と、上級資格であるCFP®(サーティファイド ファイナンシャル プランナー®)の2つの資格があります。

なお、CFP®は、国際CFP®組織FPSB(米国)とのライセンス契約の下に日本FP協会が認定している資格。

国は違えどCFP®を認めるための一定の基準が設けられており、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2020年8月現在)で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する資格です*2。

このように5つの種類があるFP資格。

FPとしての力量(知識の広さと深さ)および実績の違いに応じて次のようなステップで上がっていくイメージです。

| 上級レベル | CFP® 1級FP技能士 |

||

| 中級レベル | AFP 2級FP技能士 |

||

| 初級レベル | 3級FP技能士 | ||

出所)日本FP協会「FP資格ガイドブック」を基に筆者作図

3.FP資格を取得するには

FP技能士、AFP、CFP®のどれも、資格を取得するためには各試験への合格が必須。

机上のペーパーテストだけでなく、それぞれの資格で設定されている認定研修修了および実務経験なども必要です。

なお、資格試験は日程が年数回と限定されており、資格によっては試験場所も限定されています*2。

人によっては受験のため移動・宿泊が必要になる場合もありますから、計画的に資格取得していきたいものです。

受験のために必要となる要件や知識の範囲を知っておきましょう*1_16。

①3級FP技能士

FP業務に従事していなくても誰でも受験可能です。

検定試験は年3回(5月・9月・1月)行われ、学科試験(60問)と実技試験(20問)で構成されています。

試験範囲は学科試験が次の6科目から出題されます。

・ライフプランニングと資金計画

・リスク管理

・金融資産運用

・タックスプランニング

・不動産

・相続・事業承継

実技試験は次のように実践的な内容に基づき出題されます*3。

・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング

・顧客の問題点の把握

・問題の解決策の検討・分析

②2級FP技能士

「3級FP技能検定に合格した人」

「AFP認定研修修了者」

「FP実務経験が2年ある人」

上記いずれかに該当していれば受験可能です。

ちなみに「AFP認定研修」というのは日本FP協会認定の教育期間で開催され、誰でも受講可能です。

検定試験は年3回(5月・9月・1月)行われ、学科試験(60問)と実技試験(40問)で構成されています。

学科試験の範囲は3級FP技能検定と同じですが、知識の広さと深さは難易度が上がります。

実技試験は3級FP技能検定の3つの項目に「顧客の立場に立った相談」が加わります。

③AFP

実はAFP資格のための試験は「2級FP技能検定試験」と兼ねられており、別途受験する必要はありません。

ただし、2級FP技能検定試験を受験する前に「AFP認定研修」を受けていない人は、別途「AFP認定研修」を受講・修了しなければAFPの資格は取得できません。

・1級FP技能士*4

1級FP技能士検定の学科試験を受験できるのは次のいずれかに該当する人です。

・2級FP技能検定合格者かつFP実務経験が1年以上ある人

・FP実務経験が5年以上ある人

・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者かつFP実務経験が1年以上ある人

学科試験(50問)は年3回(5月・9月・1月)行われます。

学科試験の範囲は2・3級FP技能検定と同じですが、知識の広さと深さはさらに難易度が上がります。

実技試験は年3回(6月・9~10月・2月)行われます。試験範囲は3級FP技能検定の3つの項目に「顧客の立場に立った対応」が加わります。

④CFP®

CFP®資格試験を受験できるのは次のいずれかに該当する人です。

・AFP認定者

・日本FP協会指定大学院における所定の課程を修了した人

試験は年2回(6月・11月)、全6課目のうち3課目ずつ2日間にわたって実施されます。試験範囲は次の6科目となっています。

・金融資産運用設計

・不動産運用設計

・ライフプランニング・リタイアメントプランニング

・リスクと保険

・タックスプランニング

・相続・事業承継設計

ここまで紹介した他の検定試験(FP技能検定およびAFP)が1つの試験(120分)で6科目分がまとめて出題されるのに対し、CFP®は科目ごとに1つの試験(各120分)となっています。

これは、科目あたりの内容がさらに深掘りされていることを意味し、難易度も高くなっています。

なお、CFP®は6つの試験に合格しなければなりませんが、まとめて受験しなくても科目ごとの受験も可能です。

勉強の進捗に合わせて受験できるのはいいですね。

しかし、試験場所は東京・大阪・福岡など全国の16の地域に限定*5されていますから、宿泊等を等する人は特に計画的に受験することも検討しましょう。

なお、6科目のすべてに合格した後は、CFP®エントリー研修を受講・修了することや、FP実務経験が通算3年以上あることもCFP®資格取得の要件です。

4.何を、どう勉強していけばいいか

受験関連費用や時間を無駄にしないよう、できれば「受験=合格」を目指したいものです。

勉強方法には、資格学校、通信教育、市販のテキストを使っての自学自習など、様々な方法がありますが、日常は仕事で忙しいビジネスパーソンですから、必要な知識を効率よく身につけられるような方法で学んでいくのがいいでしょう。

たとえば、まずはFPに関する知識が体系的に学習できる「AFP認定研修」を受講してみるのもいいかもしれません。

「AFP認定研修」を受講することで受験に必要な6科目の知識を得ることができ、修了後は2級FP技能士検定試験の受験資格も得ることができます。

また、すでに研修受講・修了しているため、2級FP技能士検定試験に受かればAFPとしての認定登録もできるため、一石何鳥にもなり得ます。

認定研修は資格学校や通信教育(Eラーニング)などで受講するため費用もかかりますが、雇用保険から教育訓練経費の20%が給付される「教育訓練給付制度」の対象になる研修も多々あります。

会社員など雇用保険に加入している人であれば、このような制度を利用し、費用を節約しながら効率よく合格を目指していくのもおすすめです。

もうひとつ、効率よく知識を身につける秘訣は「自分ごととして考えていくこと」です。

目的はキャリア形成のための資格取得だとしても、FP知識は税金や資産形成、相続など自分自身や家族などにとっても必要なお金に関する知識です。

FP資格を取得して転職やキャリアアップに活かした後にも、自分のライフプランにもとづき知識を深めていけば、将来リタイア後にもFPとして活動できるようになるかもしれません。

まさにFP資格は長い人生で実用的な資格ではないでしょうか。

https://www.jafp.or.jp/aim/fpshikaku/guidebook/files/guidebook.pdf

*2:日本FP協会「FPの資格と検定の種類」

https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/

*3:一般社団法人金融財政事情研究会「ファイナンシャル・プランニング技能検定3級」

https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/3kyu/index.html

*4:一般社団法人金融財政事情研究会「ファイナンシャル・プランニング技能検定1級」

https://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/1kyu/index.html

*5:日本FP協会「CFP®資格審査試験」

https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/

プロフィール:ファイナンシャルプランナー(CFP®)

生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。