ストレスチェック制度は、メンタル不調の兆しを早めに発見するために2015年から一部の企業で義務化された制度です。

年に一度、質問票に答えることで、自分のストレス度合いが確認できます。

仕事上のストレスから転職を考えている方も多いと思われますが、転職をすること自体もストレスの原因となり得ます。

時間を割いてストレスチェックを受けるのですから、制度の意味を知り、正しく質問に答えることで、現在の職場環境が少しでも良くなるように賢く活用しましょう。

1.ストレスチェックとは?

*1 厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」

ストレスチェック制度は、全ての人が心身ともに健康に働ける環境づくりを目指すための制度です。ストレス度合いを評価するために作られた質問票に基づいた簡単な検査を職場で行います。

ストレスチェック制度は、従業員と企業側の両方にメリットがある制度です。従業員は、自分のストレスがどのような状態にあるかを自分で知ることができます。

企業側は、個人情報を抜いた内容を集計・分析することで、集団としてのストレスレベルをチェックすることができます。

得られた情報に基づいて職場環境を改善することによって、メンタル不調による休職者が発生するのを未然に防ぐことができます。

働く人の身体の不調は年に一度の健康診断で、メンタル系の不調は年に一度のストレスチェックでそれぞれ確認をし、不調が悪化しないよう必要な手を打つというイメージです。

①ストレスチェック制度が義務化された理由

ストレスチェック制度が義務化されたのは、仕事による強いストレスが原因でメンタル系の病気を発症する人が増えたからです。

仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている人が5割を超えるという状況にある中で、

「労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)」*2

を主な目的としています。

②ストレスチェックは働く人のための制度

ストレスチェック制度は、あくまで働く人のための制度です。

働く人が自分のストレスの状態を自分で知ることで、ストレスをためすぎないように手を打つことができます。

ストレス度がすでに高い場合は、早めに医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったりすることで、「うつ」などのメンタル系の病気に進展することを防げます。

③ストレスチェック制度は個人情報の厳密な管理のもとで行われる

働く人のための制度ですから、プライバシーの保護は最も大切にされている点です。

企業側は、本人の同意なく個人のストレスチェックの結果を入手することは固く禁じられています。

また、実施者をはじめストレスチェックに関係する人には秘密を守る義務(守秘義務)があり、本人の同意がないのに結果を他人に漏らした場合などには刑事罰の対象となります。

さらに、ストレスチェックや面接指導の結果をもとに、従業員に不利益な扱い(解雇、雇い止め、退職勧奨など)をすることも禁じられています。

④ストレスチェックは法律で義務化されている

2015年より、従業員50人以上の企業では年に一度ストレスチェックを行うことが労働安全衛生法で義務化されました。50人以下の事業所の場合も努力義務となっています。

2.ストレスチェックの実際

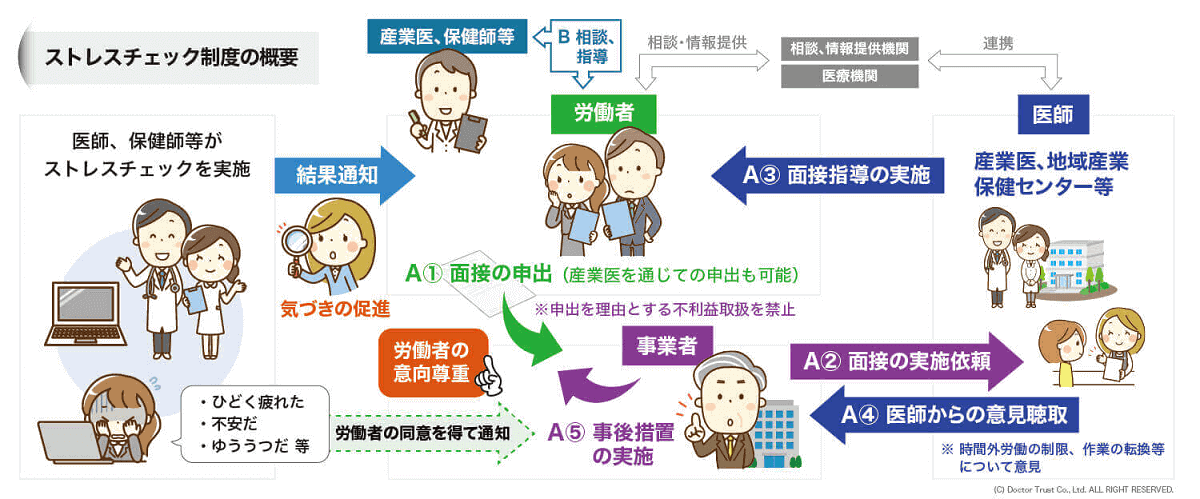

ストレスチェックの流れを図で示します。

ストレスチェック実施者が質問表を配布・集計し、評価を行います。

ストレスレベルが高いと判定された人(高ストレス者)のうち、希望した人に対し面接指導を行います。

面接を担当した医師から意見を聞き、必要に応じて就業上の措置(時間外労働の制限など)を行います。

①ストレスチェック制度の対象者

「その事業所で常時働いている人」が対象です。正社員だけではなく、正社員の3/4時間以上働いているパートタイム労働者も対象となります。

②ストレスチェック制度の実施者

実施者は、医師・看護師など産業保健の知見がある人となっています。

産業医が選任されている企業の場合は、産業医が担当することがほとんどです。社内で人事権を持つ人は、実施者になることができません。

③ストレスチェックの結果は直接本人に通知される

ストレスチェックの結果は、会社ではなく本人に直接通知されます。本人の同意がなければ、企業側は内容を見ることはできません。同意を強制することも禁じられています。

④企業は個人情報を除いたストレスチェックの結果を集計する

職場全体のストレスレベルを把握し必要な対策を取るために、企業側は個人情報を除いた形で結果を集計し、10人以上の集団(部、課、グループなど)ごとに解析を行います。

例えば高ストレス者の多い部署などが特定できたら、時間外勤務・休日出勤などを含めた勤務状況を確認したりするほか、パワハラがないかなどを必要に応じて調査します。

3.ストレスチェックでわかること

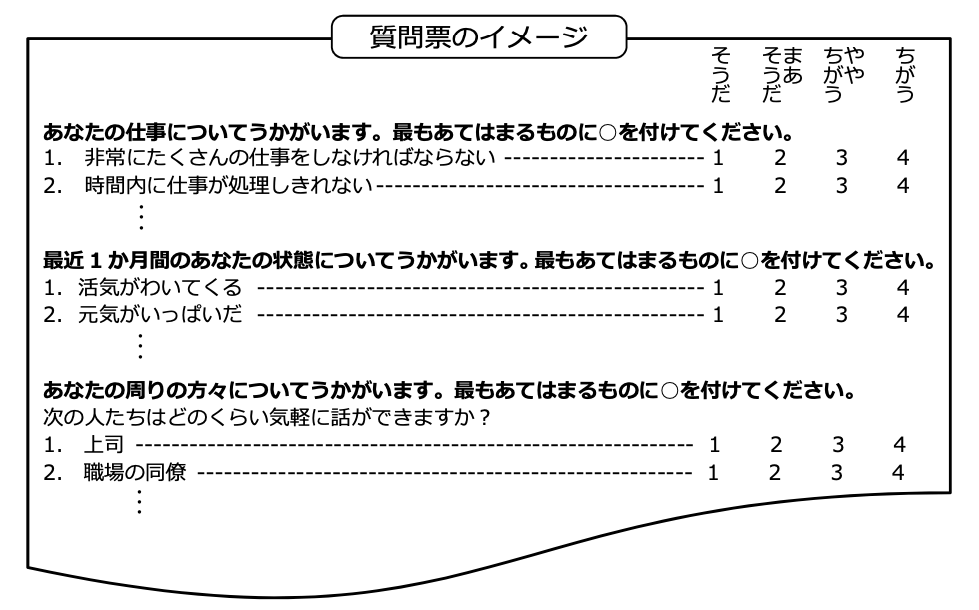

質問票には、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3項目が含まれています。厚生労働省が質問表の見本を作成しています。

職業性ストレス簡易調査票(57 項目)

①ストレス度合い

ストレスの程度が客観的にある程度わかります。自分では気がついていなくても、ストレスを溜め込んでいることもあります。

②ストレスの原因が仕事によるものか、それ以外の要素が大きいのか。

質問票には職場のサポートなどに関わる質問も含まれています。今抱えているストレスが主に仕事によるものか、またはそれ以外の要素が大きいのかについて分析してくれます。

③うつ病などの診断を目的とするものではない

ストレスチェックは、あくまでもメンタル不調の兆しがあるかどうかのスクリーニングを目的としています。うつ病や適応障害など、病気の診断を目的とするものではありません。

4.ストレスチェックの賢い受け方、使い方

ストレスチェックの結果を自分のストレス軽減や職場環境の改善に活かすには、ちょっとしたコツがあります。

①質問には正直に回答しよう

ストレスチェックは、前述の通り働く人が健康を守るための制度です。

個人情報も厳密に守られており、許可がない限りは企業側が個々人の結果を見ることはありません。

ストレスの度合いを正確に知るためには、全ての質問に正直に回答した方がよいでしょう。

②高ストレス者に該当したら、産業医面談を希望しよう

高ストレス者に当てはまったと通知が来たら、積極的に産業医面談を希望しましょう。何度も書きますが、面談を希望したからといって仕事上不利な立場に置かれることはありません。

高ストレス者面談では、基本的には

「ストレスのチェック」

「勤務状況」

「心理的な負荷」

「その他心身についての確認」*4

のチェックが行われます。

例えばストレスの原因に長時間労働が関係しているといった場合など、医師が就業状況に改善の必要があると判断した場合は企業に意見をすることができます。

意見を受けた企業はその内容を検討し、必要があると判断すれば就業上の措置を取ってくれます。

③面談内容は会社には秘密にできる

時々「色々とストレスになっていることはあるけど、面談内容が産業医から会社に漏れて立場が悪くなるのでは…」と心配される方がおられますが、そのようなことはありません。

産業医には守秘義務があります。企業側には面談医師の意見書を渡しますが、その中には面談の内容は記載しないルールとなっています。

一部の例外(急いで対処しないと生命に危険がある場合など)を除き、本人が許可しない場合は面談内容をそのまま企業側には伝えることはありません。

逆に、自分では言いにくいけれどもストレスの原因となっていることを産業医に伝え、それとなく意見書に記載してもらうということも可能です。

5.ストレスチェックを実施していない企業の場合はどうする?

ストレスチェックを実施していない企業の従業員向けには、厚生労働省のHPでストレスチェックの質問票とほぼ同様の内容のセルフチェック(5分でできる職場のストレスセルフチェック*5)を提供しています。

ぜひ活用してみてください。

6.まとめ:せっかく受けるストレスチェックは有効に活用しよう

自分でも気が付かないレベルでストレスをためると心身に傷を負ってしまいます。

ストレスチェック制度をうまく活用し、医師の意見も聞きながら、自分にあった働き方を見つけましょう。

*1 厚生労働省 ストレスチェック制度簡単!導入マニュアル p2

*2 厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル p4

*3 ドクタートラスト 平成26年改正労働安全衛生法(2014年6月~)のポイント

*4 M3 Career産業医トータルサポート ストレスチェックにおける産業医の面接指導―徹底解説

*5 厚生労働省 5分でできる職場のストレスセルフチェック

プロフィール:日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医。働く人のココロとカラダの健康を守ります。