SNSをはじめWeb上には夥しい数の情報が溢れています。

多くの情報の中から自分に必要な情報を適切に選んで理解し、利用する。

正確にわかりやすく情報を発信する。

現在はこのような方法論が必要な時代です。

今後、多くの仕事がAI に代替されていく中で、読解力は大きな武器になるという研究もあります。

本稿では、特にビジネスシーンを想定し、以上のような読解力や文章力を高めるためのストラテジーをご紹介したいと思います。

1.日本人の読解力・文章力は低下している

まず、日本人の読解力・文章力の現状をみてみましょう。

~PISA2018年調査の結果~

2018年に行われたPISA(学習到達度調査)で、日本の読解力分野は、前回調査時2015年の8位

から15位へと大幅に後退しました。

このPISAは、OECD(経済協力開発機構)の義務教育修了段階の15歳児を対象に、 2000年から3年ごとに実施されています [1]。

調査結果のランキングをみてみましょう(下の表1)。

表1 PISA2018年調査:全参加国・地域(79か国・地域)におけるランキング

「OECD-生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」.jpg)

出典:*1 文部科学省・国立教育政策研究所 (2019)「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」(2019年12月3日) p.2(https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2018/01_point.pdf)

日本の読解力の平均得点504点は、OECD平均より高得点ではあるものの、前回2015年調査の516点から低下しています [2]。

また、自由記述形式問題の誤答には、以下のような傾向がみられたと報告されています。

- 自分の考えを他者に伝わるように記述できず、問題文からの語句の引用のみで説明が不十分な解答となるなどの傾向 [3]

~全国2万5,000人を対象としたRST(リーディングスキルテスト)の結果~

もうひとつ、衝撃的な調査結果があります。

それはRSTと呼ばれる読解力テストの結果です。

RSTを開発したのは、新井紀子氏です。

「ロボットは東大に入れるかプロジェクト」を立ち上げ、「東ロボくん」と名付けたAI 搭載のロボットが東大合格を目指すというチャレンジに挑んでいる数学者です。

課題文は新聞と教科書 [4] で、

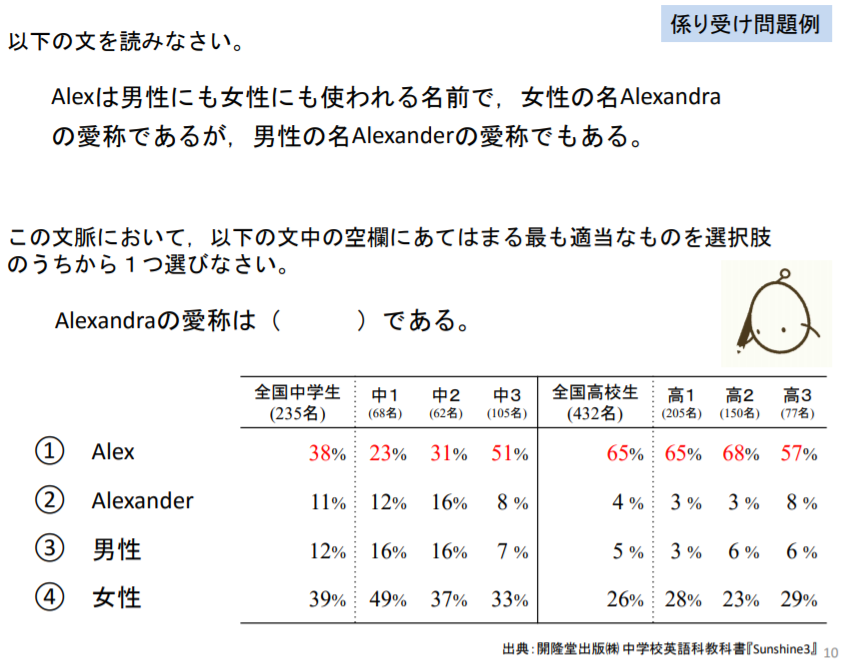

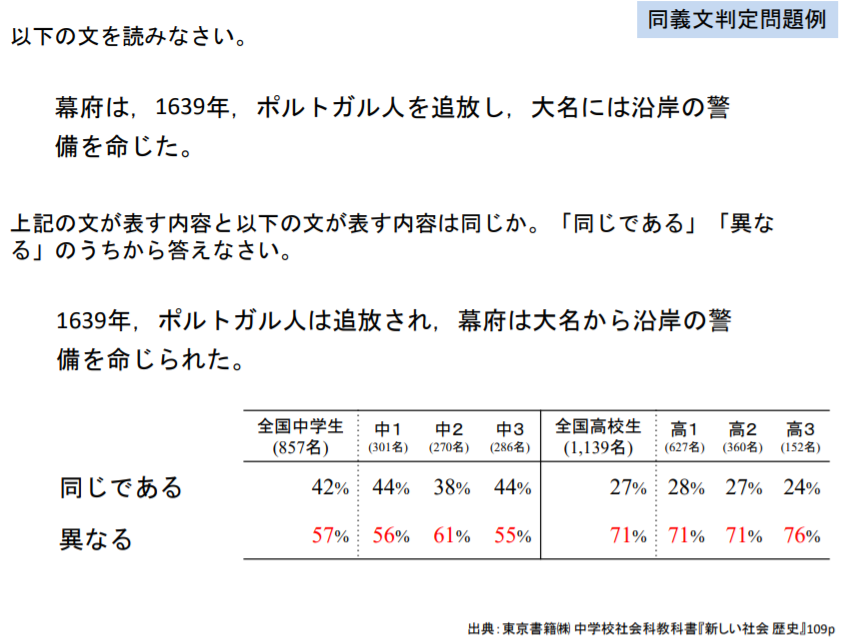

図3 RSTの出題例

出典:*2 首相官邸 国立情報学研究所 (社)教育のための科学研究所 新井 紀子「AI時代を生きるための 『読解力』とは」 p.10(上図)・p.11(下図)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/jikkoukaigi_wg/kakusin_wg1/siryou4.pdf)

以下はその出題例です [5]。

図3 RSTの出題例

出典:*2 首相官邸 国立情報学研究所 (社)教育のための科学研究所 新井 紀子「AI時代を生きるための 『読解力』とは」 p.10(上図)・p.11(下図)(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/jikkoukaigi_wg/kakusin_wg1/siryou4.pdf)

以下の表2がテスト結果です。

出典:*2 首相官邸 国立情報学研究所 (社)教育のための科学研究所 新井紀子「AI時代を生きるための 『読解力』とは」 p.14(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/jikkoukaigi_wg/kakusin_wg1/siryou4.pdf)

この表からわかるのは、AI にもできる課題(ブルーの部分)は生徒たちも正解率が高く、AIが未着手の問題(ピンクの部分)、つまりAIには歯が立たない問題は生徒たちも正解率が低かったことです。

これは大きな問題だと新井氏は考えています。

今後、どのような仕事がAIに代替されていくか考えたとき、AIにはできないこと、つまり「意味がわかる」ということが人間の強みになるはずだからです。

2.読解力を高めるストラテジーとは

ここからは、読解力と文章力を高めるストラテジーのうち、筆者が特に大切だと思うことに絞って考えていきたい思います。

まず、読解力からです。

~スキャニング・スキミング・精読を区別して活用する~

目的によってタイプの異なる読み方があることを押さえておきましょう。

それは、スキャニング、スキミング、精読です。

この3つを区別して活用することが、効率的な読解につながります。

まず、スキャニングとは、テキストの中からほしい情報―例えば、人名や地名、店名など特定の情報を拾い読みして探すことです。

次に、スキミングは、じっくり読む時間がないときや時間をかけたくないときに、ざっと斜め読みして、大雑把に大意を把握することです。

そして、必要な個所を時間をかけてじっくり細部まで読みこむことを精読といいます。

この3つの読み方を区別し、ときには組み合わせれば、効率的に読むことができます。

まず、スキャニングの際に役立つストラテジーは、自分が探している情報をキーワードで拾っていくことです。

このとき、ターゲットにする情報をしっかり意識することが大切です。

次に、スキミングは、読み方によっては重要な個所を読み飛ばしてしまうなど、意外と難しいものですが、このスキミングがうまくできれば、読解の効率はぐんとアップします。

その際、有益なストラテジーは「要点・概要から読む」です。

でも、それは、最後まで読んで要点を見極めたり、概要を把握するという意味ではありません。

タイトルや見出し、リード、あるいは最後のまとめの部分をしっかり頭に入れ、それを手がかりにして内容を予測することが大切だという意味です。

要点はタイトルや見出しという形で示されています。

タイトルは記事全体の内容を凝縮させたものですし、見出しもそのセクションの内容をごく短く言い換えたエッセンスです。

また、概要は、記事の冒頭のリードと呼ばれる部分に書いてあるはずです。

最後のまとめの部分も、その記事で述べたことを短くまとめてある場合が多いでしょう。

記事の要点、概要が頭に入っているのといないのとでは、理解のしやすさが全然、違います。

例えば、この記事のタイトル、リード、見出しがなかったとしたらどうでしょう。

それだけで、読解の難易度がずいぶん上がるのではないでしょうか。

これは、簡単にできて効果が期待できる、コストパフォーマンスの高いストラテジーです。

スキミングで大意をつかむことができれば、どこを重点的に読めばいいか見当がつきます。

その部分をじっくり精読すればいいのです。

3.文章力を高めるストラテジー

次に、文章力を高めるためのストラテジーにはどのようなものがあるでしょうか。

まず、ここでいう「いい文章」というのは、自分が伝えたいことを十分に、相手にとってわかりやすい形で伝える文章のことです。

そうした意味でのいい文章を書くために大切なのは、読み手の立場に立つということに尽きます。

~説明の順序に気を付ける:「重点・概要から詳細へ」~

説明文で必要なストラテジーに「重点・概要から詳細へ」という方向性で書くというものがあります。

「重点から書く」のは、読み手が一番、知りたいことから書くという意味です。

また、先ほど読解でみたように、結論や概要を知って読むことは、読み手の理解を助けます。

「わかりやすく話すにはまず結論から」とよくいわれますが、それと同じ方向性です。

例を挙げましょう。

あることについて、文章で提案する場合を考えてみます。

まず、

「私の提案は“〇〇”です」

と書いてから、その後に、具体例や説明、理由などを書きます。

そうすれば、読み手はまず提案を理解してから、その先を読み進めることができます。

もし、提案が複数あるときは、

「私の提案は以下の3点です」

と書いてから、その下に箇条書きで提案を示すのが、読み手にとって親切な書き方です。

このように、伝えたいことをまず大づかみに示してから、その後、説明するという手順が大切です。

それから、これは読解のところでみたことですが、こうした意味で、タイトルや見出しは重点を把握するのに重要な手がかりになります。

タイトルや見出しをつける場合には、文章の内容がわかるような具体的なものにしましょう。

~基本的なレトリックを用いて、簡潔に明確に~

次のストラテジーは、「簡潔に明確に」です。

名文を書く必要はありません。

大切なのは、伝えたいことをできるだけ簡潔に明確に書くことです。

そのためには、基本的なレトリックを用いることが有益です。

1文は短くする

部分的に箇条書きを使うのも有益です。

「5W3H」を意識する

よく「5W1H」といわれますが、ビジネスの場合なら、それに、

「いくら」(“How much”)

「いくつ」(“How many”)

が加わります。

これらのことを意識して書くことで、必要なことを十分に相手に伝えることができます。

形容詞の代わりに具体的な数値を使う

「多い/少ない、大きい/小さい、高い/低い、重い/軽い」

などの形容詞は個人によって想定するものが異なるため、あいまいな表現です。

それらの代わりに

「〇〇個、〇〇㎝、〇〇㎏・・・」

と書けば、伝えたいことが正確に伝わります。

多義文にならないように注意する

多義文というのは、複数の解釈が成り立つ文のことです。

例えば、以下の文はどうでしょうか。

「まだ、全員に連絡していません」

これは、

「まだ、誰にも連絡していない」

という意味と、

「連絡した人もいるが、連絡していない人もいる」

という意味の二通りの解釈が成り立ちます。

これでは伝えたことが正確に伝わりません。

見直しの際には、多義文がないかチェックしましょう。

~事実と意見を書き分ける~

最後にご紹介するストラテジーは「事実と意見を書き分ける」ことです。

事実とは、実際に起こったことや、証拠を挙げてそれが本当のことかどうかを検証することができるものをいいます。

一方、意見とは、判断、推論などを含む「考え」です。

事実と意見を混同すると、ビジネス上、大きな支障が生じることがあります。

例えば、商談の報告をする場合などは、

「先方が実際に言ったこと」

「商談によって決まったこと」

「保留事項」

などの事実と、

「それらに対する自分の評価や意見、推測」

は明確に区別しなければなりません。

書く以前に、事実と意見の区別を、日常的に明確に認識することが大切です。

4.おわりに

現在のような情報化社会にあって、必要な情報を正確にキャッチし、整理し、利用するためには読解力が必要です。

また、わかりやすく正確に情報を発信するためには文章力が必要です。

本稿では、特にビジネスシーンを想定し、読解力と文章力を高めるためのストラテジーをご紹介しました。

どれも有益なストラテジーですが、使いこなすためには、経験と慣れが必要です。

今日からでも、できるところから取り組んでみてはいかがでしょうか。

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2018/01_point.pdf

*2引用および参考)首相官邸 国立情報学研究所 (社)教育のための科学研究所 新井 紀子「AI時代を生きるための 『読解力』とは」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/jikkoukaigi_wg/kakusin_wg1/siryou4.pdf

*3参考)新井紀子(2018)『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』 東洋経済新聞社 (電子版 wer. 1.0)